漢字を借用した日本の大発明「万葉仮名」

確かに「わたし」という字を、「和多志」のように書いたことはあります。でもそれは、日本語の成り立ちに関わる話で、別に「調和」だとか「志」という意味ではないのです。ひらがなもカタカナも、元々漢字からスタートしているのは、小学校などで習っていると思います。

古代の日本列島には言葉はありましたが(やまと言葉)、文字がありませんでした。そこで、漢字を輸入して書いていきますが、漢文=外国語を使うからなかなか表現しにくく、そういう中で「万葉仮名」が生まれてきます。一つ一つの日本語の発音に、漢字を当てます。漢字は意味を伴っていますが、音だけを取り入れる。漢字をずらずらと並べ、それをひらがなのように読んでいくのです。

例:日本最古の歴史書『古事記』は、日本の国土がまだ形を整えていない状態を「くらげなす」と表現し、「久羅下那洲」と書いています。

でも万葉仮名は、あまりに画数が多い。それで、まずカタカナが生まれます。例えば、「伊」と書いていたのを、左側のニンベンだけを書いていればよい、とする。これで「イ」が生まれました。漢字を全部書かずに、一部だけを使ったのが、カタカナです。

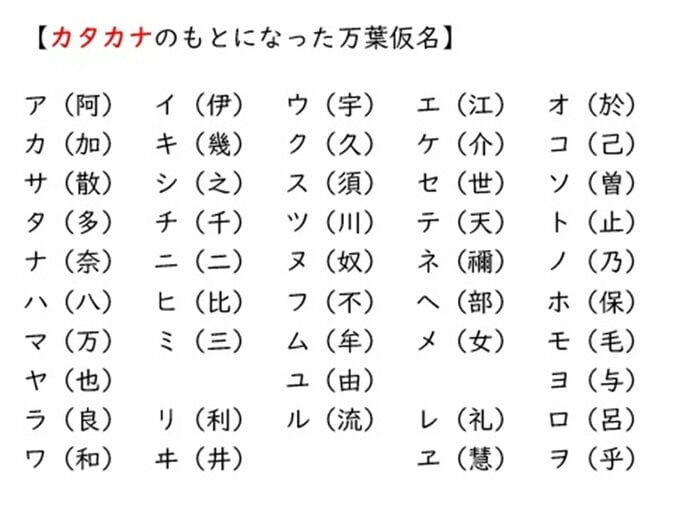

【カタカナと、もとになった万葉仮名】

ア(阿) イ(伊) ウ(宇) エ(江) オ(於)

カ(加) キ(幾) ク(久) ケ(介) コ(己)

サ(散) シ(之) ス(須) セ(世) ソ(曽)

タ(多) チ(千) ツ(川) テ(天) ト(止)

ナ(奈) ニ(二) ヌ(奴) ネ(禰) ノ(乃)

ハ(八) ヒ(比) フ(不) へ(部) ホ(保)

マ(万) ミ(三) ム(牟) メ(女) モ(毛)

ヤ(也) ユ(由) ヨ(与)

ラ(良) リ(利) ル(流) レ(礼) ロ(呂)

ワ(和) ヰ(井) ヱ(慧) ヲ(乎)

「利」は「リ」。右側のリットウだけを使っているわけです。「ヌ」は「奴」の右側だけを、「江」も右側を使って「エ」です。一部だけを抜き出すので「中途半端」という意味でカタカナ(片仮名)と呼ばれるようになりました。