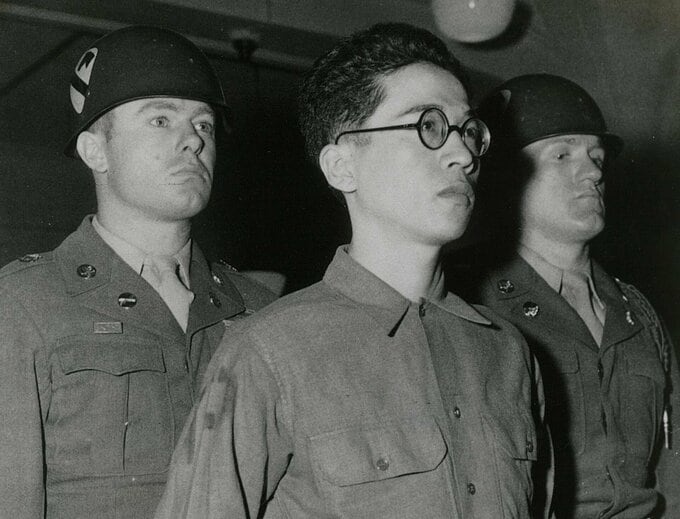

1945年、ポツダム宣言を受諾し、連合国に無条件降伏した日本は「戦争犯罪人の処罰」を受け入れることになった。戦争中の捕虜の扱いについてジュネーブ条約を「準用」するとしながらも軽視していた日本は、戦後、捕虜の殺害や虐待を「BC級戦犯」として厳しく追及されることになった。スガモプリズン最後の死刑執行となった石垣島事件も、米軍機搭乗員3人を捕虜として処遇せずに殺害したことが戦争犯罪に問われ、さらに搭乗員の一人を杭に縛って刺突訓練の的にしたことが米軍の強い怒りを買った。日本兵41人に死刑が宣告される異常事態は、最終的に7人の死刑確定となったものの、その中には命令により刺突訓練に従った藤中松雄ら20代の下士官二人が含まれていた。そして、ついにその日は来たー。

◆5か月ぶりの死刑執行 月曜から変わる雰囲気

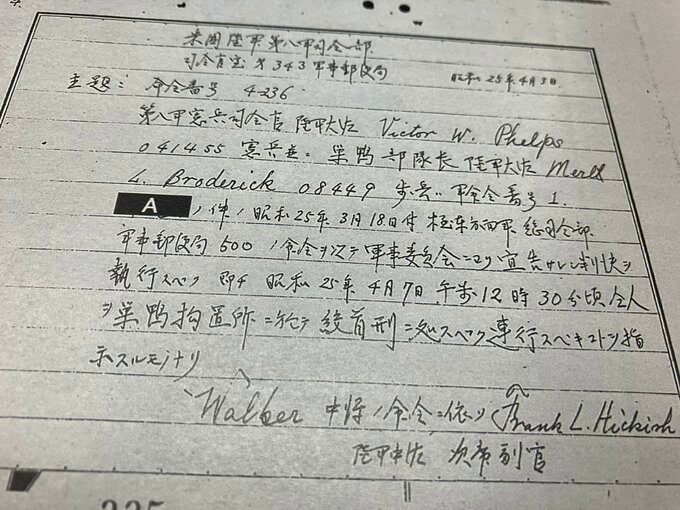

国立公文書館が所蔵する法務省から移管された資料の中に、石垣島事件の死刑執行を指示する文書があった。米軍文書を日本語訳したものとみられる。日付は1950年4月3日。「4月7日午前12時30分頃に巣鴨拘置所に於いて絞首刑に処すべく連行すべきことを指示するものなり」と書かれている。(米国では日本の午前0時は午前12時と表記)

つまり、執行は4月7日金曜日に日付が変わってすぐで、3日月曜日にはその指示が出されていたということだ。およそ5か月ぶりの死刑執行に、スガモプリズン内の空気も変わっていった。執行はいつも金曜日と決まっており、死刑囚の棟から連れ出されるのは通常、前日の木曜日だったが、この時は違った。福岡の西部軍が関わった米軍機搭乗員殺害事件で死刑囚となっていた冬至堅太郎は、日記に7人との別れの様子を残していた。

◆今晩は他室の訪問は許されず 集まる米軍将校たち

冬至堅太郎はのちに「歌集巣鴨」の編集を手掛けた人物で、この頃、西部軍の事件で同じ死刑囚の棟にいた九州帝国大学医学部の平尾助教授ら歌を詠む仲間たちと、斎藤茂吉の歌を研究したりしていた。冬至と同室の「鳥巣さん」も九大の医師だ。石垣島事件で死刑になった田口泰正もそのメンバーの一人だった。北海道小樽市出身の田口は東京の水産講習所(現・東京海洋大学)に通っていた学徒兵で、米兵の首を斬った当時は22歳だった。

<冬至堅太郎の日記 1950年4月5日水曜日>

◎石垣島事件七人出発

夜、平尾さん田口さんと茂吉研究の会合をやる予定で他室訪問の許されるのを待っていたが、何時まで待っても始まる様子がない。たずねて見ると「今晩はノーヴィジット」と云う。鳥巣さんは少し頭が痛いと云って床につかれ、私は「善の研究」を読んでいた。ふと廊下を見ると将校下士官が六、七名来て八号室の前あたりに立っている。

「鳥巣さん、今夜誰か引っ張られる様ですよ」

「そうですか、誰か来ていますか」

「将校や下士官が多勢来ています。然し何時もだったら明日でなくてはならないのに、水曜の晩とは変ですね」

そのうちに房の網扉をひらく音、手錠の音がきこえ、カタカタと下駄の音がきこえる。やっぱりそうだ、次々に部屋ごとに別れの挨拶をしながら来たのは、石垣島事件の司令、井上乙彦氏だ。