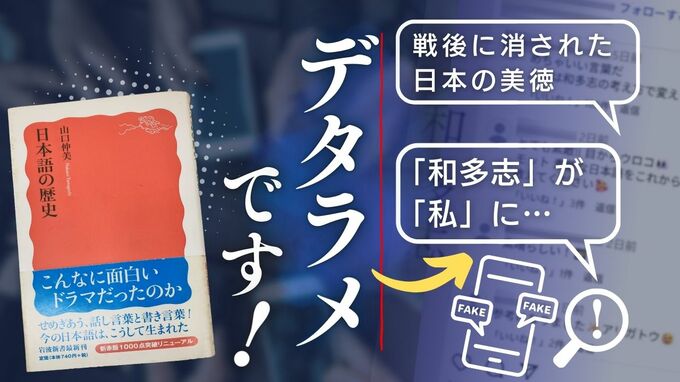

「美しい日本語『和多志』は戦後『私』に変えられた」という”日本語解説動画”が、ネットに出回っている。だが、これはデタラメだ。8月19日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演したRKB毎日放送の神戸金史解説委員長は、歴史学と日本語学の視点から、ネット上の安易な歴史観に注意を呼びかけた。

日本語を語るデタラメな動画

私は大学で日本史学を専攻しましたが、言語学を学びたいと思っていた時期もありました。でもクラスメートに言語学のすごい才能を持った人がいたので、早々に断念しました(彼は辞書編集者になり、NHKドラマ『舟を編む人』のモデルとなりました)。

私は日本語が大好きで、言葉に関してかなり保守的な人間だと思っています。今、ネット上には保守的意見があふれていて、動画もいろいろ入ってきますが、こんな主張を見てびっくりしました。若い女性が、マイクを持ってリポートしているアカウントでした。

<「和多志」の表記を主張する動画>

日本から消された、「和多志」という漢字。

昔の日本では、「私」を「和多志」と書いていたのを知ってる? 「和」は調和、「多」は豊かさ、仲間、「志」はこころざし。つまり本来の和多志は、みんなと和(な)ごし多くの志を持つ存在、って意味。

「和ごし」と言っていましたが、「みんなで和気あいあいとしている」という意味でしょうか。この解説自体、日本語としてはちょっとどうかなと思います(AI動画かもしれません)。この動画は8月13日に投稿され、9,524件の「いいね!」がついています。フォロワーは17,000人もいて、それなりに影響力がありそうです。

この後、女性はこう話しています。

でも、戦後の教育で、「わたし」の漢字が変わった。「響きが一緒だからなんてことない」なんて思ってないですか?

言葉の形が変われば、意味も意識も変わってくる。現代(原文のママ)私たちが使っているこの漢字(私)は、稲を自分のために取る=「私欲」の意味を表しています。古来の日本では、「私」は「ワガママ」、公の反対語だった。

なので、武士道では「私欲を捨てる」などの言葉が美徳とされていた。日本の修身教育でも、「私より公を優先する」という価値観がとっても重要視されていた。

戦後、気づけば私たちは、私欲の字で自分たちを呼んでいた。本来の「わたし」は自己中心ではなく、調和の為の存在だった。

そこで本来の日本語の『和多志』。

調和と、仲間と、こころざし。『和多志』は、仲間と調和し志を共にする人。

あなたはどっちで生きますか?

知らなかったーって人は、シェアして広げてね。もっと知りたいって人はフォローして、次のリールも待っててね。

今お伝えした内容はデタラメですから、信用しないでください。戦後「私」という漢字になって、「和多志」と書いていたのを止めさせられてしまったのだ、という主張でした。

修身教育とは、今で言う道徳みたいな教科ですが、戦前に軍国主義を中心にしてきたので、戦後は廃止された科目です。動画を投稿したこの人は、基本的には戦前の価値観を肯定する投稿がものすごく多く、そしてほとんどがデタラメでしたが、「いいね!」が多いことにびっくりしました。