幕末の志士たちが心情を記した漢詩

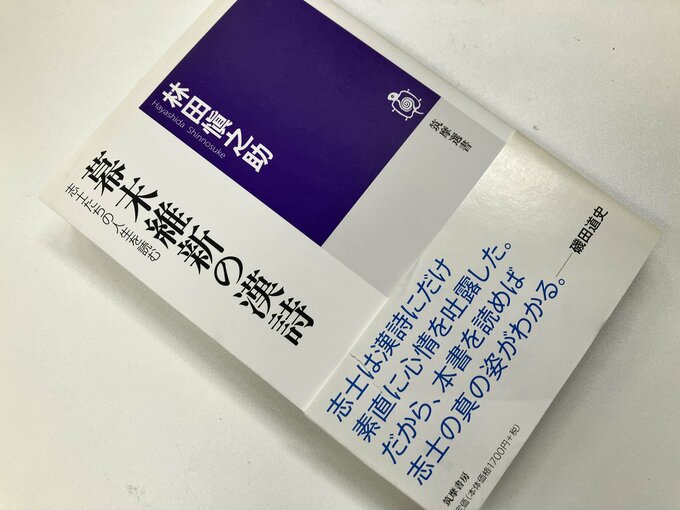

神戸:『幕末維新の漢詩 志士たちの人生を読む』(筑摩選書、税別1700円)という本によると、西郷隆盛(薩摩藩)とか橋本左内(越前藩)、佐久間象山(信州松代藩)とか、幕末に活躍した人たちはみんな漢文ができるんです。寺子屋で論語などを学んでいるから。漢詩で自分の心を書くんです。帯には、歴史学者の磯田道史さんが「志士は漢詩にだけ素直に心情を吐露した。だから、本書を読めば志士の真の姿がわかる」と書いていました。この本、面白そうなんですが、よく読めないところがあったので”積ん読”にしていたんです。これをもう1回読みたいと思った時に、「そうだ、参考書を買ってからにしよう」と。

田畑:漢詩をまず学ぼうと。

神戸:受験じゃないと、勉強って面白いですね。

田畑:やっぱり、「自分が学びたい」って能動的になってるのと…

橋本:やらなきゃ、やらならきゃって(笑)

田畑:…と受動的になっているのは、違うよね。

神戸:参考書を半分ぐらい読んだところで、もう志士の漢詩を読みたくなりました。いろいろな人たちが気持ちを漢詩にしていて、本心が漢詩に出ています。明治に入ったころの人たちは、みんな漢文ができる日本人なわけです。

「漢文を廃止せよ」百田尚樹氏の暴論

神戸:作家の百田尚樹さんが2017年に「そもそもなぜ学校に漢文の授業があるのか。英語と違って使う機会なんてない」と批判し、「中国に対する漠然とした憧れを持つことはやめるべきだし、そんな勘違いを育む漢文の授業も廃止したらいい」と書いています。僕はあまり漢文をちゃんとは勉強していなかったけど「いや、それは暴論だろう」と思いました。漢字が伝わってからずっと日本人は、中国語の詩を読みそこにある思想を学んできた、2000年近い歴史があるわけです。実際に、日本人の心の中に深く入っています。例えば、この漢文の参考書にも、「五十歩百歩」「温故知新」「起承転結」…。

田畑:故事成語は中国から来ているのが多いですよね。

神戸:そうです。日本語の中に入っています。だから、日本人を理解するにはもうちょっと漢文を知った方がいいのじゃないか、と前から僕は思っていたので、こういう参考書を読みたくなったのです。

田畑:ましてや、幕末の維新の志士たちも、漢文を。

神戸:そう。みんな漢文で物を考えていた。それをもっと知りたい、と僕は思ったんです。