「能登半島地震」と「南海トラフ地震」の間に関連は?

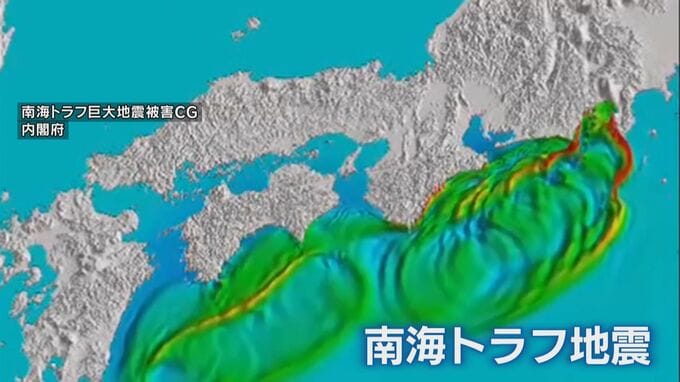

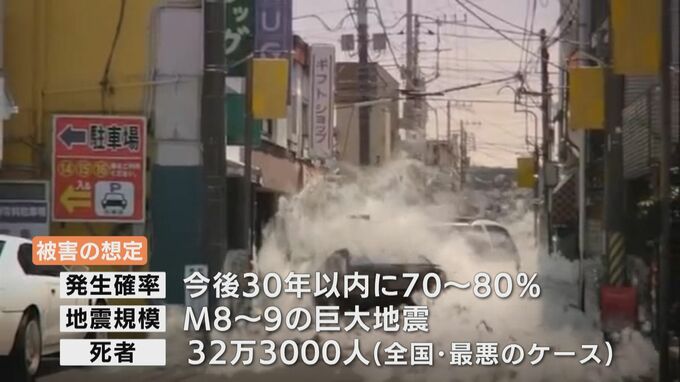

今後30年以内に70~80%、40年以内であれば90%程度の確率で起こるとされる「南海トラフ地震」。マグニチュード8~9の “巨大地震”によって、西日本は広く壊滅的な被害に見舞われることが想定されています。

今回の「能登半島地震」は、発生が差し迫っているとされる「南海トラフ地震」となにか関連はあるのでしょうか。

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

「色んな方の色んなご意見があるが、私自身は、今回の『能登半島地震』と『南海トラフ地震』は、直接は関係していないと思っています。能登半島はかなり太平洋側からは遠い、かなり北に外れた所に位置している。」

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

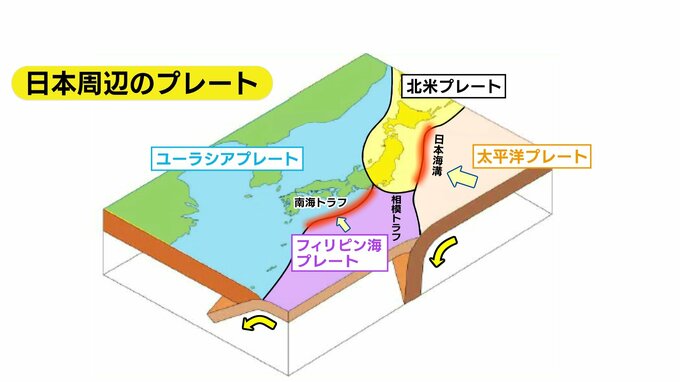

「フィリピン海プレートの沈み込み方向とかからいっても、能登半島のところに沈み込んでいくのは、そのプレートの方向をたどっていくと関東地方あたりになっていくので、いわゆる南海トラフとはまた違う。」

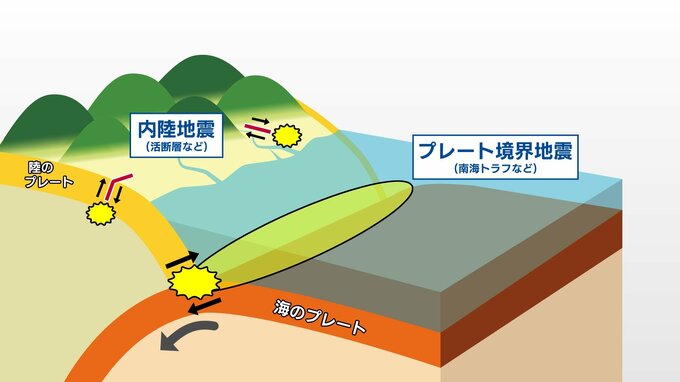

「南海トラフ地震」は、海側のプレートと陸側のプレートの境界付近が広い範囲で大きくすれるため、巨大地震となります。それに対して、内陸地震は地表付近の「活断層」で起こるもので、地震の規模は小さいものの、地表すぐ近くで起こるため激しい揺れを伴います。

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

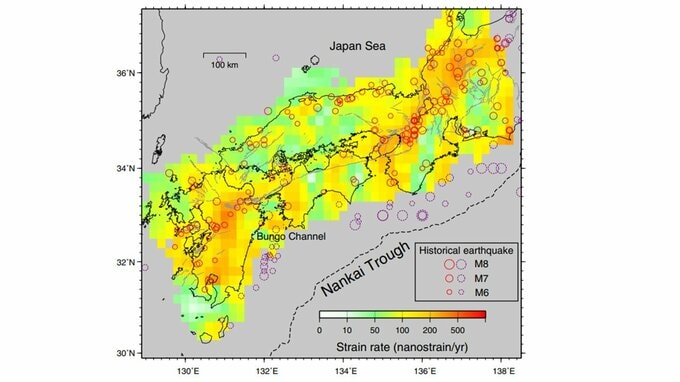

「『ひずみ』のたまりやすさ、みたいなものはGPSの観測データからある程度、モニタリングすることができます。特に西日本で、ひずみのたまり方が速いと思われるのが、いわゆる「新潟・神戸ひずみ集中帯」とよばれる地域で、いわゆる関西の神戸・大阪・京都から琵琶湖から福井・長野県を通るライン。あとはそれと同じくらいのものが九州の中央部、大分・熊本あたりにもある状況。

ひずみのたまり方が遅くても大きい地震は、長い期間、ずっとひずみをためていると、やはり地震は起こりますので、ひずみのたまるスピードが遅いからといって地震が起こらない、というわけではない。」