「わたしたちの写真が役に立てば…」再び“伝える”ことを決意して

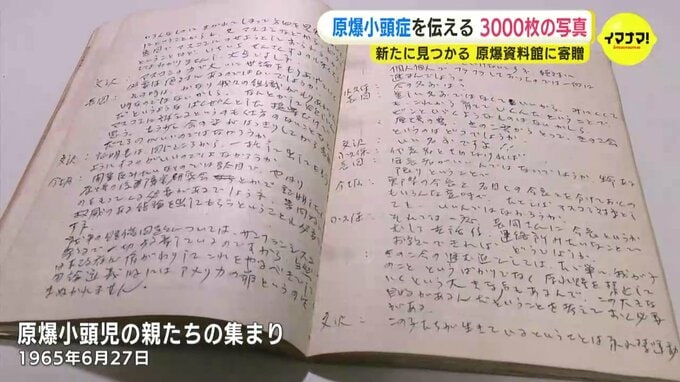

2人は一時期、きのこ会の事務局にも参加していました。今回、大量のフィルムが出てきたことで、重田さんが古い写真を整理していたところ、世に知られていない原爆小頭症の人たちを探し出したジャーナリストの古い取材メモが見つかりました。

このノートには、初めて原爆小頭症の親たちが集まったときのやりとりが克明に記されていました。

小頭児の親たち(取材ノートより)

『会はつくらないといけないですね。原爆の雲、きのこ雲からとって、きのこ会というのはどうでしょうか』

『いい名前ですよ』

重田雅彦 さん

「『子どもの(原爆後障害である)証明書がもらいたい。自分らが死んだら子どもはどうなるのか』―。いつも(親が)言われていた言葉なので印象的…。そう書いてあります」

重田雅彦 さん

「もう2~3枚撮ります」

重田さんは、5年ぶりに出席した、きのこ会の喜寿祝いや、今回のフィルムをきっかけに “伝える” ことを再び決意したそうです。

1966年から1971年までに撮影したおよそ3000枚分のフィルムを原爆資料館に寄贈しました。原爆資料館では今後、保存と活用に向けて作業を進めるということです。また、重田さんは、きのこ会と一緒に今後の展開も考えていくそうです。

重田雅彦 さん

「核兵器を廃絶するためにも彼らの存在はとても大きい。わたしたちの写真が役に立てば…」

◇ ◇ ◇

青山高治 キャスター

「きっと役に立つ貴重な写真の数々だと思います。学生カメラマンの2人だからこそ許された、2人だからこそ撮ることができた写真なんでしょうね」

コメンテーター 吉宗五十鈴 さん(「雪月風花」店主)

「20歳代ですごく悩みながら、葛藤しながら撮られたのではないかと思います。今の時代に見つかって、わたしたちが考えるきっかけになる、貴重な資料を残してくださった」

中根夕希 キャスター

「重田さんは、2012年に自身が撮影された5000枚の写真を原爆資料館に寄贈しています。そのとき、いったん一区切りがついたと思われたそうですが、今回、菅沼さんのところで新たに写真が見つかったことを受け、今後は原爆小頭症について伝えていくために写真展などで発信ができないかと考えているそうです」