「土砂流出防備 保安林」の看板はどうして倒れたのか?

記者

「土砂流出防備保安林とあります。広島県が定めた保安林の印。ここの土砂は、みごとに流出してしまっています」

さらにもう1か所、盛り土のすそよりも下流で…

記者

「もう1つ見つけました、土砂流出防備保安林。杉の木に倒されてしまって、傾いている看板です。本来はここの森を守るために立てられたものだと思います」

この看板は、広島県のことし2月の現地調査では異常はなかったとのこと。上に倒れたスギの葉もまだ青々と繁っていました。

盛り土の東側には1トンサイズの大きな土のうで補修した跡が…、西側には小さなサイズの土のうで何度も補修した跡が確認できました。

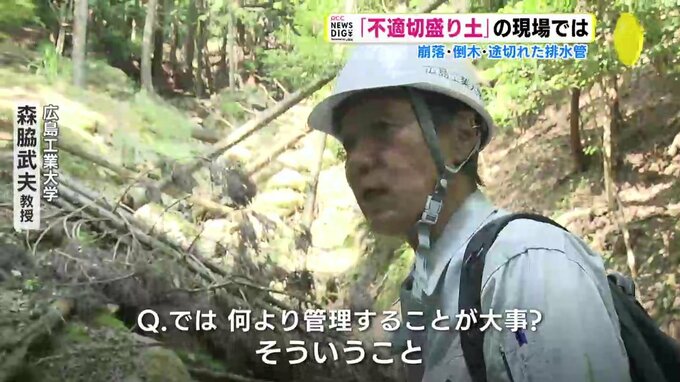

広島工業大学 森脇武夫 教授

「普通に盛り土があったものが流れて、それが流れないように補修をしたんだけれど、また、それが流れている」

最後に森脇教授は、現状では盛り土全体が崩壊するという不安定さはそれほど感じないとしながらも、危険性をこう指摘しました。

広島工業大学 森脇武夫教授

「盛り土の両すその下が、“ガリ侵食” で土が減ると、全体を支えている力が少しずつ減るので、盛り土全体に影響が及ぶ可能性がある。熱海の場合は上からの水が盛り土の中に入って、一部地下から盛り土を押し出すように働いて崩れたので、上流で降った雨がそこにずっとたまり続けて、さらに地下から押し出してくるということなので、ここもそういうことがならないように上をしっかり維持管理する必要がある」

Q.では、なにより管理することが大事?

「そういうことです」

― 盛り土の専門家は、「盛り土を安全に保つには、排水などを適切に管理することがなにより重要」と指摘しますが、誰が作ったのかも、今、誰の所有地なのかも行政が特定できていないというのは心配です。

― また、今回の取材でわかったことの1つに「保安林」の存在があります。本来は、開発を制限することで土砂流出を防ぐために指定されるものです。

ー 県によりますと、「法務局に登記されている地番からいえば、盛り土部分は保安林ではない地番だ」としています。実際、この場所で土砂の流出は防げていないという現状があると言えます。