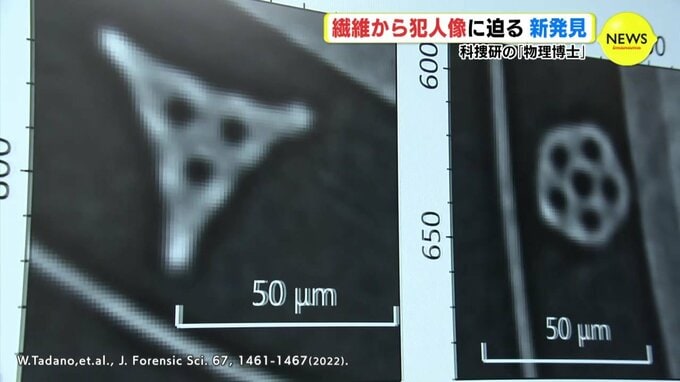

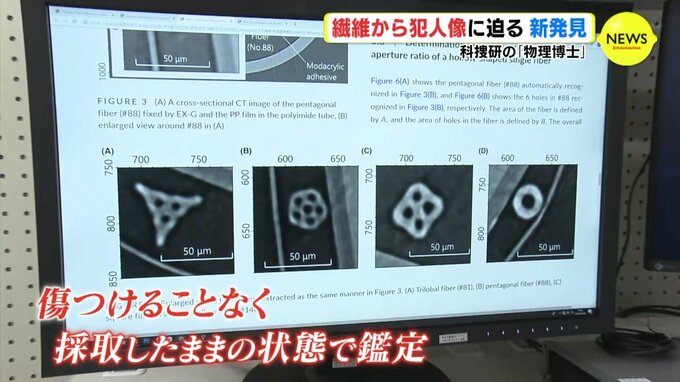

繊維の断面には、ポリエステルやナイロンなど繊維の種類によって、さまざまな特徴があります。現場で採取した繊維を刃物で裁断して断面を確認していますが、小さな繊維を壊さないように裁断するには熟練の技術が必要です。

多田野さんは、数年前に属していた研究室で使われていた「ある装置」に着目します。

もともとは工業製品の開発過程で使われる機械ですが、採取された貴重な資料の断面を調べることもできるとひらめいたのです。

科捜研 研究員 多田野渉 さん

「繊維は粘着シートにペタッと鑑識の警察官が採取して、それを科捜研に持ってくるんですけど、(機械に)粘着シートごと繊維を入れるだけで、こういった形で断面を見ることができるという方法になります」

わずかな証拠を傷つけることなく、採取したままの状態で鑑定できることは大きな進歩だといいます。

容疑者のツメの間から採取した繊維を、現場の物と比較する…。被害者の体に付着した繊維から犯人像を浮かび上がらせる…。「繊維」の鑑定は、捜査を進展させる可能性を秘めています。

広島県警 科捜研 研究員 多田野渉 さん

「これまで学んできた物理学を使って社会の安心安全に少しでも貢献できる仕事がこれまでもこれからもやっていけるなら…。専門性を高めて、これからもがんばりたい」

捜査での実用化にはもう少し研究が必要だそうで、多田野さんの試行錯誤は続きそうです。日々、進化を続ける技術と向き合う専門家が、犯罪捜査を支えています。