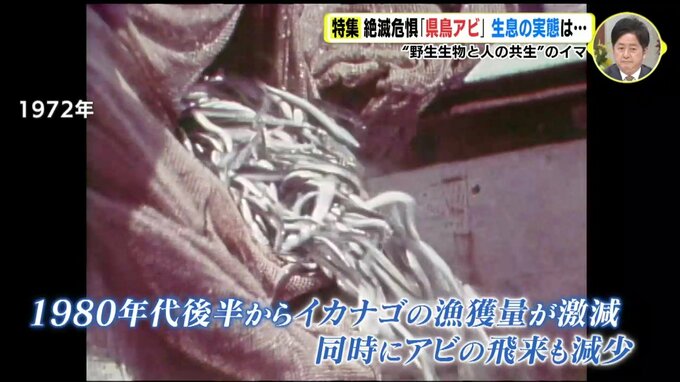

藤井さんの研究によりますと、1980年代後半から主食となるイカナゴの漁獲量が急激に落ち込むとともに渡来するアビの数も減ってきたそうです。

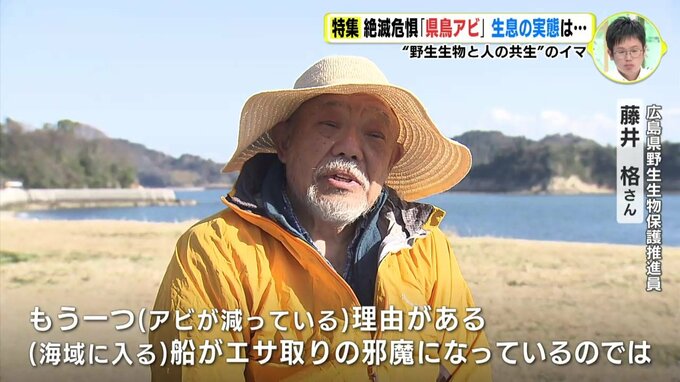

藤井格さん

「もう1つ理由があって、たぶん船の航行がエサをとることを邪魔しているんじゃないかと思います」

アビはこの時期、冬の羽から夏の羽に生え変わる「換羽」をします。羽が生え変わる1か月ほどは飛ぶことができないため、船から逃げることが難しくなります。アビは、エサが豊富で安全な場所を越冬地に選ぶそうです。

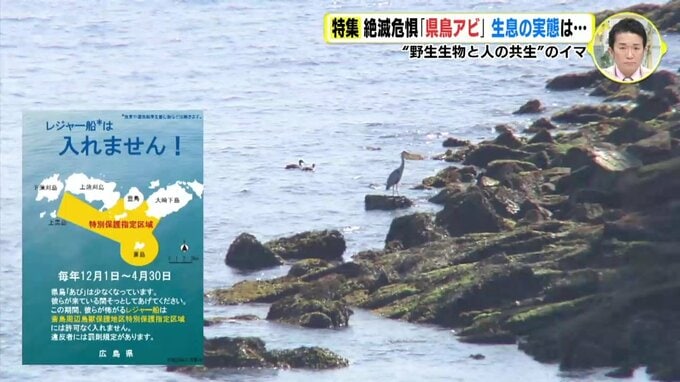

広島県は2012年、この海域を特別保護指定区域にして、許可のない船の侵入を禁止しています。しかし、十分に周知されていません。

周囲から船がいなくなったとき、アビの群れが現れました。

広島県野生生物保護推進員 藤井格 さん

「野生生物の個体数とか生態とかいうのを詳しくみていくと、今の人間のわたしたちの生活のまわりの環境がどういうふうになっているか、どういうふうに変化しているかということをつぶさに見ることができるんですね」

◇ ◇ ◇

― 撮影したアビまでの距離はおよそ3キロ。撮影はできませんでしたが、この日は、アビの横をスナメリが泳ぐ姿も見ることができたそうです。

― 藤井さんは、生き物を観察して環境の変化を感じ取ることで、自分たちがこれから生きる環境をどうしていくかについて深く考えてほしいと話していました。

― アビ漁で漁師がアビに近づけたのは、1週間くらいかけて船に慣れてもらう努力をしていたからです。アビは人の顔を覚えると考えられています。最盛期には数千羽のアビがこの海域で生活していたといわれています。昔から多くのアビが飛来するこの海域は「アビ渡来群游海面」として国の天然記念物に指定されています。