城の、かつての姿を解明する手がかりになるかもしれません。江戸時代に築かれた広島県にある福山城の発掘調査で、櫓の礎石とみられるものが見つかりました。

RCC福山放送局 内田博文記者

「福山城の本丸内です。伏見櫓と筋鉄御門を結ぶ多聞櫓の跡地に礎石が見つかりました」

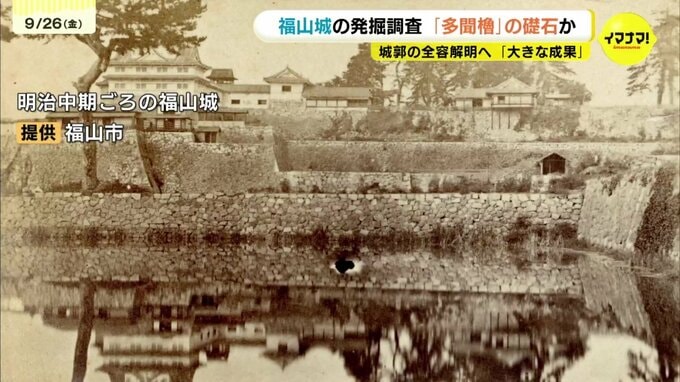

「近世城郭の完成形」と評される福山城は1622年に築かれました。本丸と二之丸にある長さが720メートルを超える多聞櫓が、天守を取り囲んでいました。

多聞櫓は主に移動のための通路として使われましたが、明治時代の廃城令をきっかけに、順次取り壊されていきました。取り壊された資材は、住宅に使われるなどしたそうです。

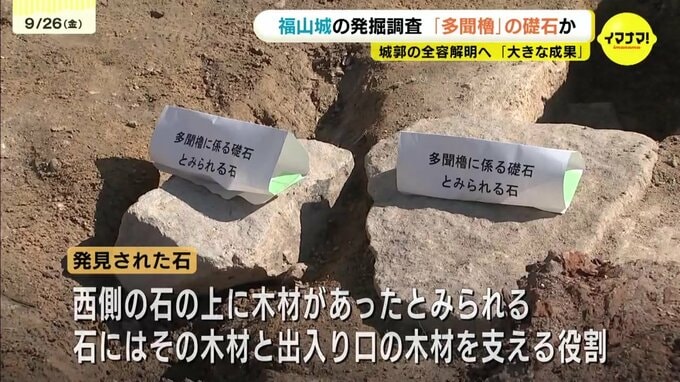

多聞櫓跡の地下調査は今回が初めてで、発掘では、表面を平らに加工した石が3つ東西に並んで見つかりました。

福山市教委は、西側の石の上には木材があったとみています。この石には、その木材と周囲にあった出入り口の木材を支える役割があったと推測しているということです。

また、遺構には瓦や漆喰などを埋設した穴も見つかっています。

福山市文化振興課 榊 拓敏 文化財担当課長

「多聞櫓が存在したということを現地に残った痕跡で確認できたというのは大きな成果だったと考えています」

発掘した遺構は今後、埋め戻す予定です。将来的な多聞櫓の復元へ向け、福山城の価値が一層高まる重要な発見と言えそうです。