毎週土曜日に放送しているRCCラジオ「山野秀子のちいさなパティオ」では、被爆80年に合わせ、「ひろしまの想いをつなぐ」というテーマで、「平和記念資料館の物語」「ヒロシマピースボランティア」「被爆体験を語り継ぐ」という話題をお届けしました。

資料館の物語

広島に80年目の夏がやって来ました。

原爆が投下された10年後、1955年の8月24日に開館した原爆資料館(広島平和記念資料館)は70年にわたってあの日のことを伝え続けています。

世界中の人たちがここを訪れ、今年の3月には、開館以来の入館者数が8千万人を超えました。

資料館のある場所は、かつて商店や住宅が建ち並ぶ繁華街だったことはご存じでしょう。

そのにぎわいが一瞬にして消え去り、焼け野原になった土地に、戦後、平和記念公園がつくられることになったのです。

設計を担当したのは、公募によって選ばれた、建築家の丹下健三氏のグループでした。

原爆ドームと、慰霊碑、資料館を一直線に配置する設計案で、のちに「平和の軸線」と呼ばれるようになりました。

資料館の本館は、鉄筋コンクリート造りのモダンな印象ですが、建物を支える柱に近づいてみると、表面が木のように見えます。

コンクリートを流し込む型枠として使われた、杉板の木目を生かすことで、温かみのあるデザインになっているのです。

建物の全景をあらためて眺めると、建設に携わった人たちの想いが、伝わってくるような気がします。

この建物は2006年、戦後に建てられた日本の建築物としては初めて、国の重要文化財に指定されました。被爆80年の今年、皆さんも平和記念資料館に足を運んでみませんか。

ヒロシマピースボランティア

先ほど話した資料館の柱のことは、館内の展示や平和公園のガイドを務めるヒロシマピースボランティアの方に教えていただきました。

メンバーの中には、英語や手話でガイドする人もいて、ボランティアに応募した理由も様々です。

亡くなったお母さまの手記を読んで、自分も被爆していたことを初めて知ったという方。転勤で広島に来て、原爆のことをもっと知りたいと思うようになった方。これまでの人生で身につけていた語学力や知識を生かして、地域の役に立ちたいという方々も参加されています。

ヒロシマピースボランティアに応募すると、最初にガイドとしての心得を学びます。説明には脚色を加えないこと。質問に対しては曖昧な返事をしないこと。

世界中の人に被爆の実相を伝えるためには、とても大切なことですね。

実際にガイドをするようになっても、メンバー同士で情報を交換をしたり、勉強会に参加したり、学びは続きます。その上で、相手の目線に合わせた話し方を心がけているそうです。

ガイドは一期一会。そのときの出会いを大切にして、子どもたちには、わかりやすい言葉で興味を持ってもらえるように。

深い話を聞きたい人には、専門的な説明をすることもあるそうです。

皆さんも一度、ガイトをしてもらいませんか。

広島に暮らしていても、知っているようで知らないことが、たくさんあることに気づかされるでしょう。

また、高校生と大学生を対象にした、ユースピースボランティアの育成も始まっています。広島の想いをつないでくれる人たちが、育っているのですね。

被爆体験を語り継ぐ

被爆80年を迎えて、自らの体験を語っていただける方は、ますます貴重になってきました。資料館では、そんな方々の「被爆体験講話」を聞くことができます。

証言者の一人、清水弘士さんさんは、爆心地から1.6キロほどの吉島にあった自宅で、3歳のときに被爆しました。

いつものように仕事へ出かける父親を、母親と一緒に見送ったあとのことです。

突然ピカッと光って、ドーンという大きな音がした瞬間、母親に抱きかかえられたまま、倒れた家の下敷きになっていました。

なんとか逃げるのびることはできたのですが、職場で被爆した父親は2か月後に亡くなってしまい、残された家族を支えてくれたのは母親です。

住む場所にも困る生活のなか、闇市や工場で必死に働いて育ててくれました。

幼かった清水さんもカラダの不調に悩まされ、中学生になる頃まで「たいぎい」というのが口癖だったそうです。

被爆者特有の症状で、どうしようもなくだるくなるのですが、当時は原爆ぶらぶら病と言われていたとか。

やがて、山登りもできるほど元気になり、進学して就職も結婚もしましたが、50歳ごろから様々な病気を患うようになりました。

「被爆者にとって戦争は死ぬまで終わらない」と、清水さんは身をもって知ったそうです。

そして、終戦後、被爆者に対する公的支援が何もない「空白の10年」があった歴史も伝えなければならないと思い、自らの被爆体験を語る決心をしました。

修学旅行生など、若い人たちに話をするとき、清水さんは「昔ばなしだと思わないでください」と語りかけます。

80年前に何があったのか。被爆者がどのような人生を歩んで来たのか。それを知ることが、核兵器のない平和な世界をつくる一歩となるように・・・

一人でも多くの人に聞いていただきたい話ですね。

(8月2日放送 RCCラジオ「山野秀子のちいさなパティオ」より)

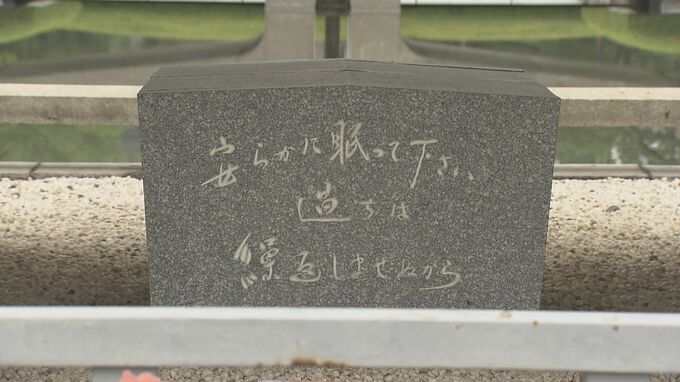

このたび、「被爆体験講話」の取材に応じてくださった清水弘士さんは、取材後の、7月2日、亡くなりました。話をお聞かせくださったことに、感謝するとともに、心よりお悔やみ申し上げます。番組スタッフは「清水さんから伺ったお話は、一生忘れない」と話しています。あらためて、あの日のことを知る方々から直接話を聞ける機会が大変貴重であること、そしてそれを受け継ぎ語り継いでいくことが大切であることを感じました。

「山野秀子のちいさなパティオ」とは

(RCCラジオ 毎週土曜日12:30~12:55放送)

1994年10月15日に放送を開始したRCCラジオの長寿番組。

山野秀子さんが、 四季折々に触れて、自然、人の営み、 歴史等をモチーフとしてラジオを通じてやさしく語りかけ、そのトークとマッチした洋楽のナンバーをオンエアしていくトーク&ミュージックプログラム。

パティオ (Patio) とはスペイン語で 「中庭」 の意味。美しい日本語を心がけ、リスナーの心の中にくつろぎの中庭を提供したい」という思いが、 タイトルに込められている。