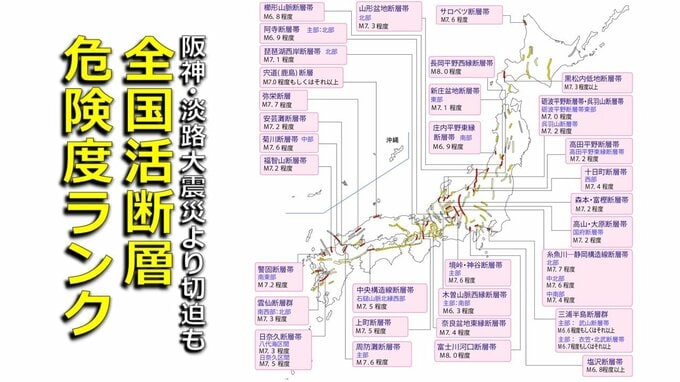

30年前の阪神・淡路大震災以降、全国では活断層を震源とする内陸の直下型地震が繰り返し発生しています。2024年1月に発生した能登半島地震では、海底に走る活断層が震源となったため激しい揺れとともに津波も発生しました。

政府の地震調査研究推進本部(=地震本部)によると、内陸の直下型地震を引き起こす活断層は、全国におよそ2000あるとされています。

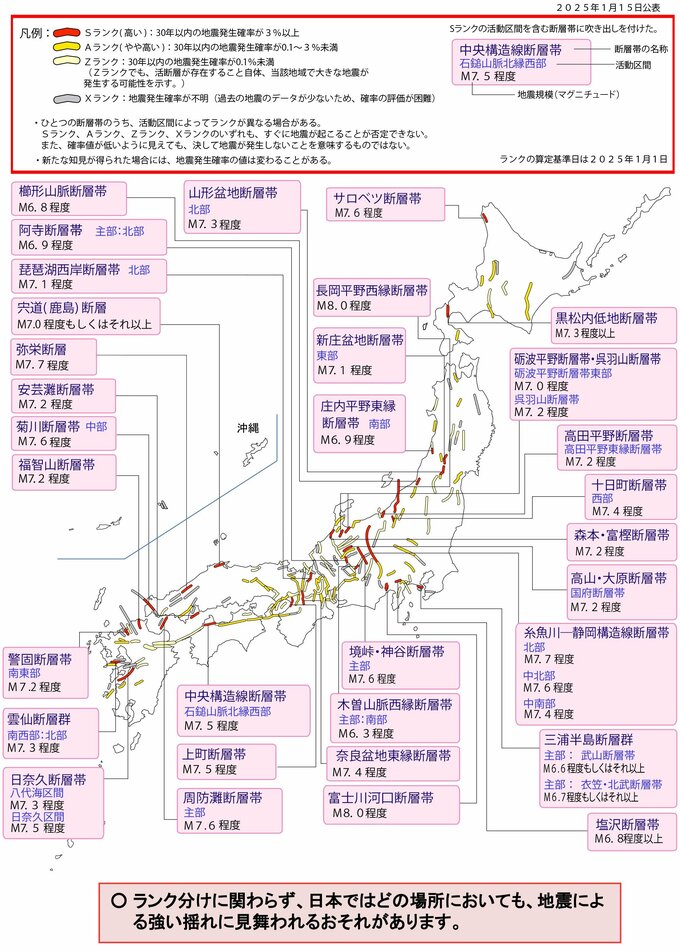

このうち長さが20キロを超え、地震が起こると大きな影響が出るような活断層について、地震本部では今後30年以内に地震が発生する確率などを評価して発表しています。

歴史記録や調査研究等から分かった過去の地震活動記録を統計的に処理し、「今後ある一定期間内に地震が発生する可能性」を確率で表現して発表しているものです。

2025年1月1日時点の危険度評価が発表されました。

全国にある114の活断層について、地震発生の危険度を以下の4つのランクに分けて評価しています。

今後30年以内の地震発生確率

Sランク 3%以上

Aランク 0.1~3%未満

Zランク 0.1%未満

Xランク 不明

最も危険度が高いとされるのが「Sランク」で、全国に32あります。1年前の発表で「Sランク」は31でしたが、今回の発表で、新たに新潟県の「長岡平野西縁断層帯」が加わっています。

この地震発生確率の値は小さいように見えますが、決して地震が発生しないことを意味してはいません。特に活断層で起こる地震は、発生間隔が数千年程度と長いため、30年程度の間の地震発生確率は大きな値とはなりません。過去の大きな地震が発生する直前の確率をみてみると、阪神・淡路大震災(1995年)の発生直前の確率は0.02~8%、熊本地震(2016年)の場合はほぼ0~0.9%でした。