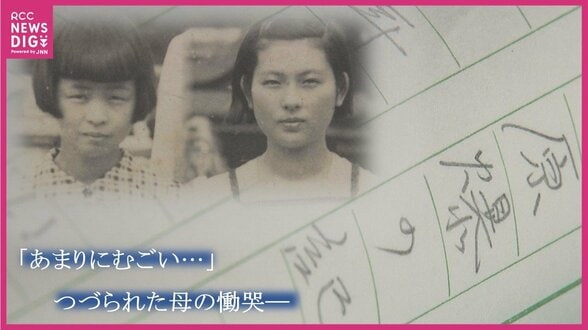

地球の反対側に位置する南米・パラグアイの小さな村で、戦争や原爆について学ぶ平和展が開かれました。広島から移住した人が多く暮らす村で、平和への思いも受け継がれています。

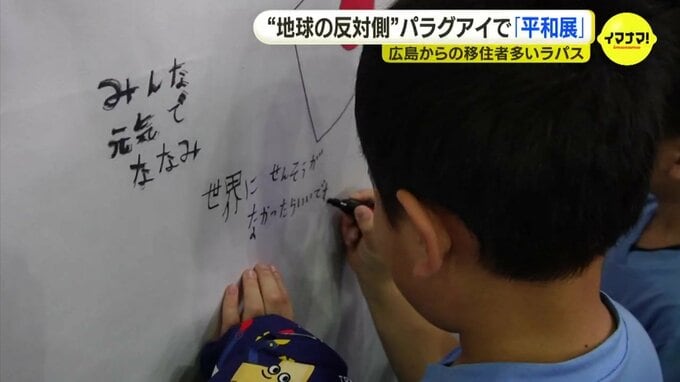

(寄せ書きをした子ども)

「書いた! 世界にせんそうがなかったらいいです」

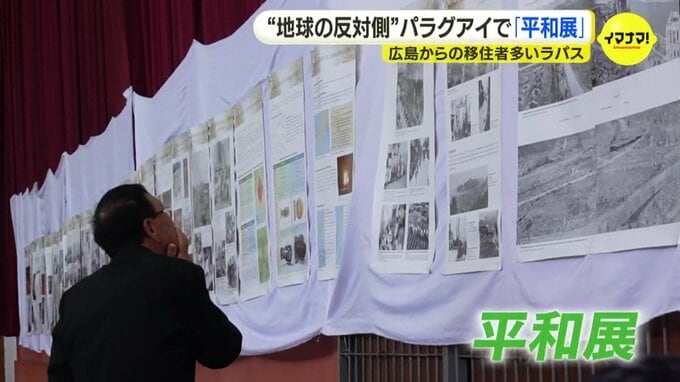

たくさんの子どもたちが、平和を願う気持ちを書きました。ここは、南米・パラグアイのラパスという小さな村です。広島の原爆について伝える平和展が開かれました。

ラパスには、広島県にルーツを持つ人が多く暮らしています。戦後、福山市の沼隈町などから多くの人が移住したからです。

宮里玉枝 さん(沼隈町から移住 2019年取材当時88歳)

「ヤシの木を倒して葉っぱを屋根にしたりね、幹を2つに割って壁にしたり…」

沼隈町では当時、町の主要産業だったいぐさや漁業がうまくいかなくなったことから、生活困窮者を出さないために「まちぐるみの海外移住」が進められました。

(子どもたち)

「日本って広いんですか? 食べるものとかいっぱいいいものある? 日本で一番おいしいご飯って何?」

村の日本語学校には、移住した住民の孫の世代が通っていて、子どもたちはスペイン語も日本語も上手に話せます。

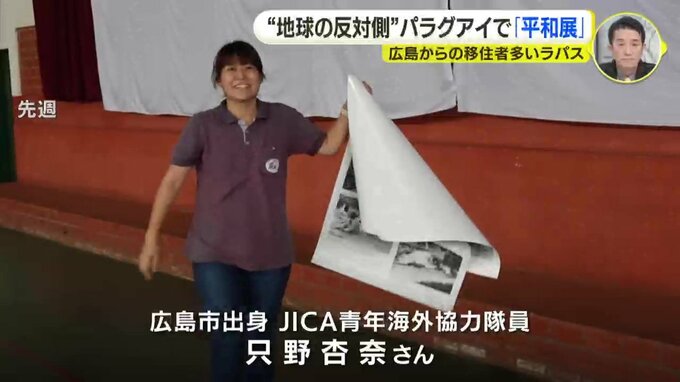

平和展を企画したのは広島市出身で、JICA青年海外協力隊としてパラグアイで活動している 只野杏奈 さんです。企画のきっかけは、高校生の時に訪れた「原爆投下機の出撃地」、テニアン島で聞いた語り部の話でした。

(只野杏奈 さん)

「『今もなお戦争をしている国がたくさんある中でこの時代に生まれたことを幸せだと思いなさい』って話をされて、すっごくそれが胸に刺さって、原動力というか」

只野さんの思いに共感したラパスの日本語学校や広島県人会も協力しました。

(広島県人会会長 河野敏 さん)

「ラパスはちょっと平和な地域だから(戦争の歴史に)あまり関心がない人が多い。今の現状が世界的にも厳しい中で、こういう平和展の開催は意義がある」