映画は、若い世代にも大きなインパクトを与えています。

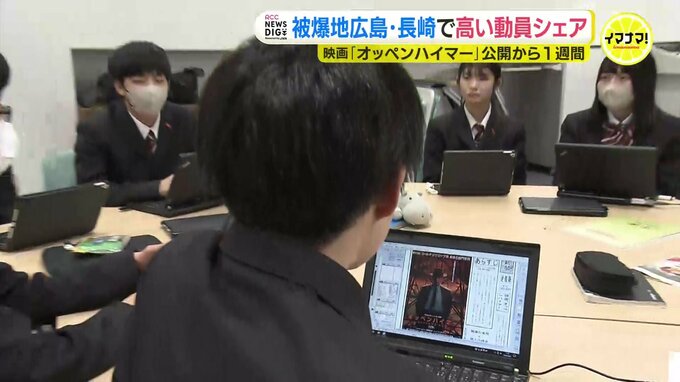

広島市の祟徳高校・新聞部です。

3月に市内で開かれた「特別試写会」にも、部員ら40人が出席。映画「オッペンハイマー」をテーマにした新聞を発行しました。

祟徳高校 新聞部 2年 林友紀 さん

「まず若い世代としてできることは昔あった歴史を知ること。まずはわたし自身の世界を広げて知っていくことが大事だと思っています」

映画では広島・長崎の直接的な原爆被害の描写がないため、不満の声があること、一方で「この描き方で十分伝わる」という意見があることも両方、掲載しました。

祟徳高校 新聞部 3年 宮野眞陽(まさはる)編集長

「ぼくたちは『オッペンハイマー』だけで語れなかった原爆の恐ろしさを、これからもずっと継続的に同世代に伝えられるよう取材して紙面を作っていきたいと思っています」

日米の原爆観の違いを身をもって学んだ部員たち。次はさっそく海外の高校生が映画をどう感じたのか、取材する予定です。

再び世界で核の脅威が高まる中、映画は多くの人にとって議論のきっかけを与えたようです。

◇ ◇ ◇

― 映画には広島・長崎の原爆被害の描写はありませんが、原爆実験のシーンが詳しく描かれています。実験が成功して科学者・軍人が喜んでいるシーンを見ると、映画の中ですが、これが日本に投下されると思うと本当に苦しい気持ちになりました。

原爆はその後も放射能の被害が続いています。広島の被害を忘れないで、核兵器の恐ろしさを伝えていくことが広島の人たちにできることだと思います。映画で原爆を落とした側の経緯を知ることで、議論するきっかけにもなります。あらためて被爆地・広島と長崎がこの映画をどう見たのか、その意見が世界に届けばいいと感じました。