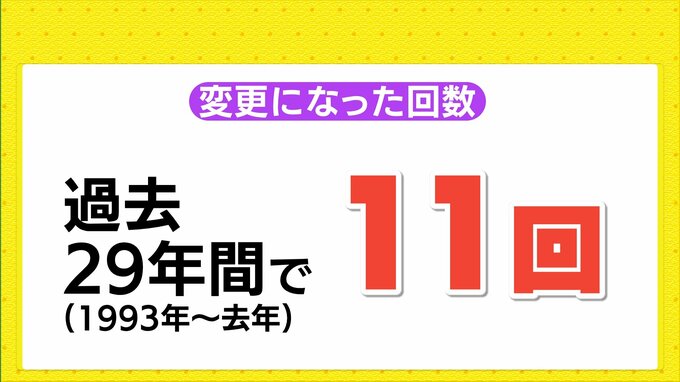

1993年以降の中国地方の梅雨明けについて、速報日と確定日を調べて比較してみました。すると梅雨明けの日付が変更になったケースは11回ありました。

29回のうちの11回なので、3分の1以上の頻度で変更されていることになります。

多くの場合は、数日程度の変更ですが、年によっては10日程度変更されたこともあります。

ちなみに1995年・1996年は、梅雨入り・梅雨明けの発表を具体的な月日に言及しない形で発表されていました。この発表のやり方は分かりにくいという批判の声が大きく、2年で終わっています。

また、1993年と2009年は「発表なし」となっています。これは、梅雨明けが特定できなかったことを意味しています。気象庁は、立秋(8月7日ごろ)のころになっても梅雨のような天気がつづいて梅雨明けを判断できなかった場合は「発表なし」としています。

1993年といえば記録的な冷夏となった年です。特に米が大不作となり、海外から輸入するなどして「平成の米騒動」とも呼ばれた年でした。

ところで、ことしの梅雨明けが発表された6月28日の時点では、7月上旬以降、再び前線の影響を受けてスッキリしない天気となりそうな予想データも出ていました。

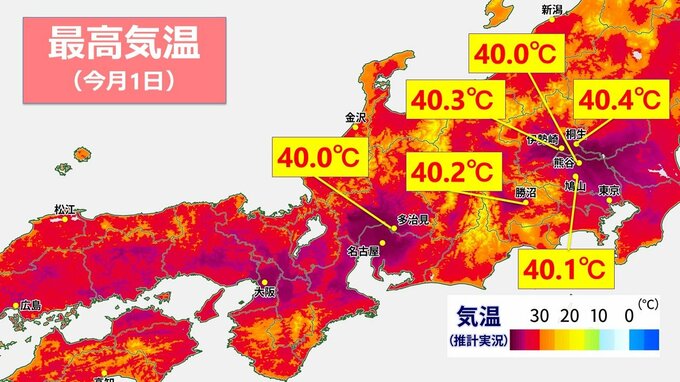

それでも全国的に異例に早い梅雨明けが発表されたのは、その週は、全国的に猛烈な暑さが予想されていたこともあり、熱中症に厳重に警戒を呼びかける意味合いがあったのかもしれません。

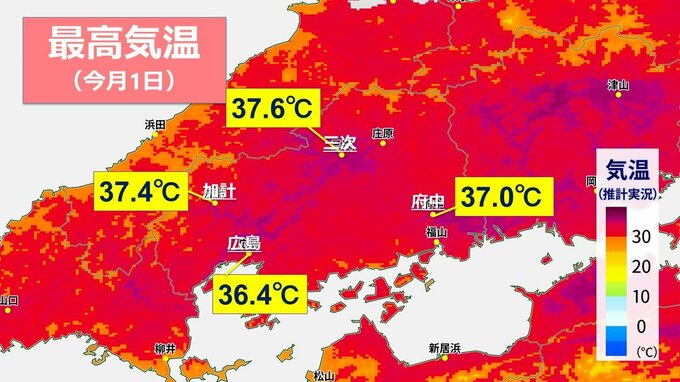

実際に、関東地方などでは最高気温が40℃を超えたほか、広島県内でも三次市で37.6℃観測するなど記録的な暑さとなりました。

果たして2022年の梅雨は、このまま「史上最も早く明けた梅雨」になるのか、見直しの結果、平年に近い梅雨明けとなるのか、9月1日の発表を待ちたいと思います。

(RCCウェザーセンター 気象予報士 岩永哲)