かつて原爆資料館に展示されていた「被爆再現人形」。多くの人たちに強い印象を与えてきましたが、いまは展示されていません。

この人形の調査・研究を続けている美術作家がいます。人形は、原爆の悲惨さをどのように伝えてきたのでしょうか。作家の思いを取材しました。

◇ ◇ ◇

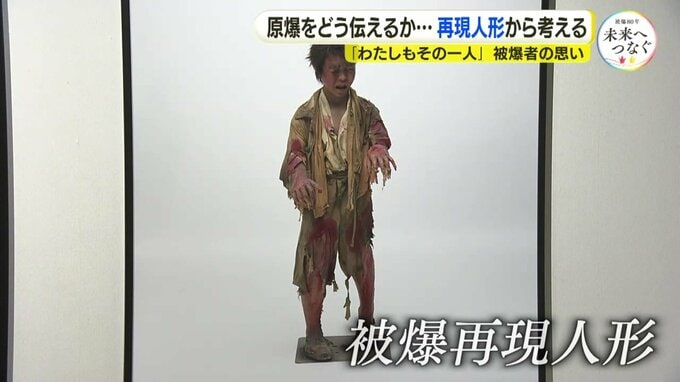

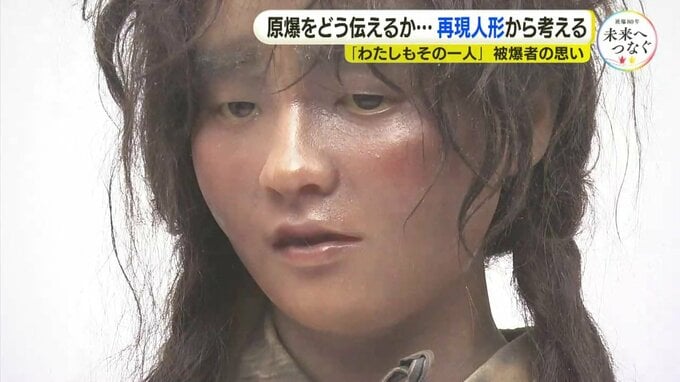

原爆でやけどを負い、両手を前に突き出して逃げまどう姿ー。髪は焼け、服には血がにじみ、爪の先から皮膚が垂れ下がっています。

かつて原爆資料館に展示されていた女性と女学生、そして少年の「被爆再現人形」をとらえた、実物大の写真です。

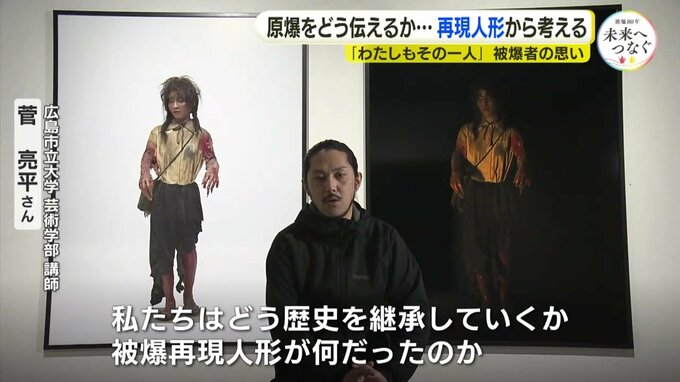

現代アート作家 菅 亮平さん(広島市立大学 芸術学部 講師)

「私自身も愛媛県出身なので、小学6年生の修学旅行で、この人形を実際に見ています。非常に怖かった印象があります。この人形のことだけはよく覚えています」

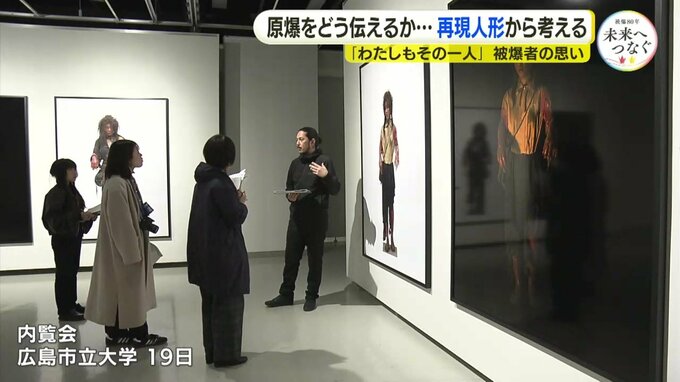

制作したのは、現代アートの作家で広島市立大学講師の菅 亮平さん(41)。人形の構造や素材などを調査し、3月に開いた個展で発表しました。

東京芸術大学の大学院を修了し、アートを通して原爆の歴史や悲惨さをどう伝えるか模索していた菅さん。関心を持ったのが、いまも多くの人の記憶に残る「被爆再現人形」でした。

菅 亮平さん

「私たちはどうやって歴史を継承していくのか、『被爆再現人形』が一体何であったのか。この人形は何を伝えて、あるいは何を伝えられなかったのか。その問題を改めて考えたいということが、私の今回の取り組みの出発にあります」