弁護士が後見人となるケースでは、弁護士会から特定の弁護士が推薦され、家庭裁判所が選任するのが一般的です。選任した後は後見人からの定期的な報告書でチェックし、トラブルがあれば解任することもできます。

広島家庭裁判所 相澤千尋 裁判官

「成年後見人に不正な行為、いわゆる財産の横領ですとか、体調不良で事務ができないとかですね、そういった事情がある場合には、ご本人ですとか、それからご親族の申し立てによって、あるいは裁判所の方でも職権で成年後見人を解任するということができます」

ただ後見人は終身制のため、解任に当たるようなトラブルの認定にはハードルがあり、解任の手続きにも一定の期間が必要となります。

養父が成年後見制度を利用 石井靖子 さん

「弁護士でも、例えばギャンブル好きな人もいるだろうし、お金使うの荒い人がいるかもしれないですし、それをそこに他人のお金預かってねって言って、職業のバッジだけで預けるっていうのは、その家族からしたらすごく不安なことです」

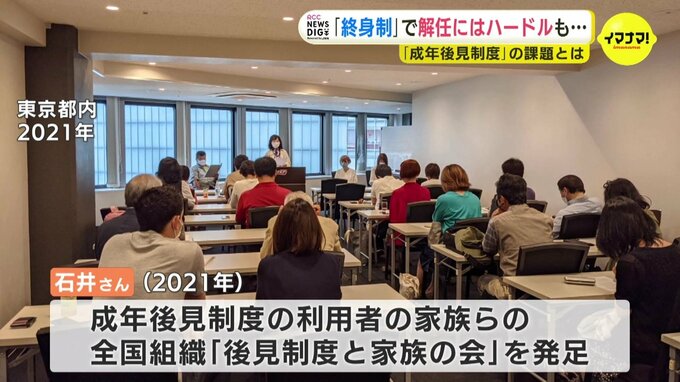

石井さんは3年前、成年後見制度の利用者の家族などでつくる全国組織「後見制度と家族の会」を立ち上げました。会員同士で悩みを共有するとともに、▽原則として親族が後見人になること、▽相談窓口の設置など、制度の見直しを訴えています。

養父が成年後見制度を利用 石井靖子 さん

「後見制度が必要になったときは家族が後見人になって、その人に1番近い人間ですので支えてあげて、いろんなことをしてあげる。例えば財産管理が必要なんだったら、税理士・弁護士と契約して財産管理制度っていうものを利用すればいいし」

一方、家庭裁判所や弁護士会は、「親族だけでなく専門家も後見人となる現在の制度が必要だ」と指摘します。

広島家庭裁判所 相澤千尋 裁判官

「申し立ての段階から特にご親族の候補者がいらっしゃらないという事案も多数ございまして、いかにそのご本人が必要とされている支援をできるかというところが一番大事なところだと思うんですね」

広島弁護士会 坂下宗生 会長

「家族が抱いている不満、これは後見制度の課題につながるものかもしれませんので、そういう枠組みの中で検討し、解消されるべき問題ではないかなというふうに思っています」

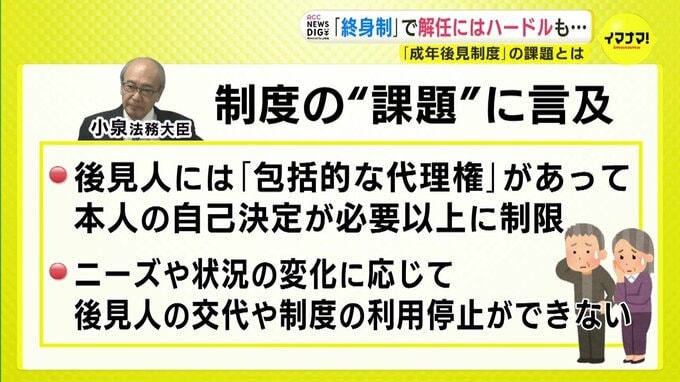

成年後見制度について小泉法務大臣は、13日の会見で▽後見人には「包括的な代理権」があって本人の自己決定が必要以上に制限される、▽ニーズや状況の変化に応じて後見人を交代させたり、制度の利用をやめたりすることができないといった課題に触れています。

認知症の患者は600万人を超えていますが、成年後見制度の利用者は2022年末の時点でおよそ25万人にとどまっています。