鹿児島県屋久島沖でアメリカ軍のオスプレイが墜落してから2日。

アメリカ軍は普天間基地所属のオスプレイの飛行を継続しています。

その背景には、曖昧な言葉で事態を切り抜けようとする政府の対応があります。

墜落事故のあと、空軍所属のオスプレイの飛行を停止しているというアメリカ軍。

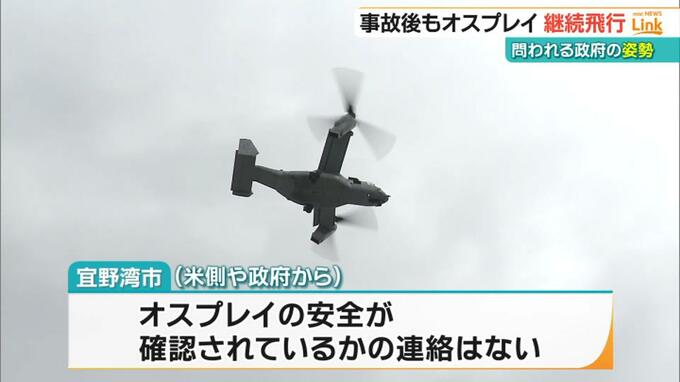

しかし普天間基地では、きょうまで昼夜を問わず飛行を続けています。

事故を受けて木原防衛大臣は30日の参議院の外交防衛委員会で、アメリカ軍に対し「安全が確認されてから飛行を行うよう要請」したと発言。

オスプレイの「飛行停止」を求めたかと思われましたが、実際は…

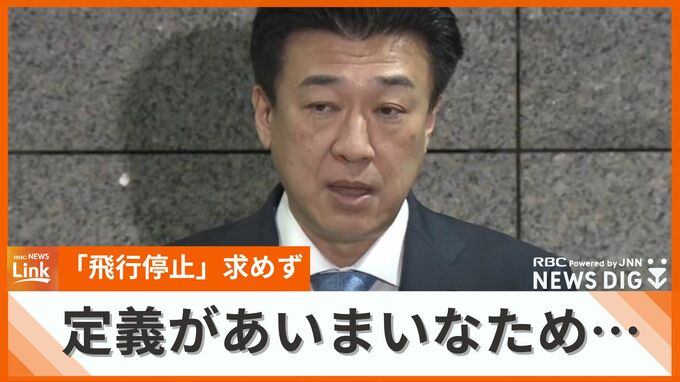

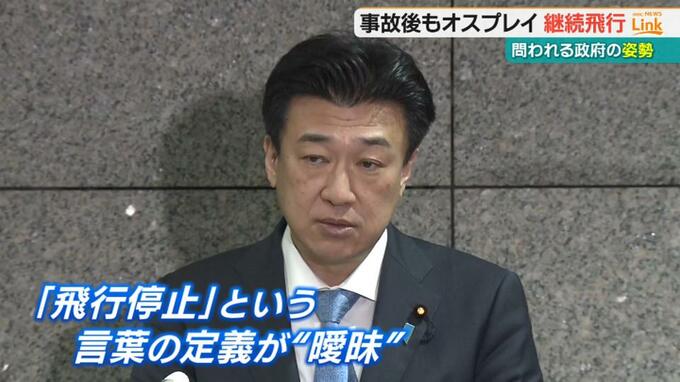

木原防衛大臣

「飛行停止の定義というのがまだ曖昧なのでそういう意味では使っておりません…」

「飛行停止」という言葉の定義があいまいだとはぐらかした木原大臣。

一方、アメリカ政府は、要請は受けていないとの認識を示しています。

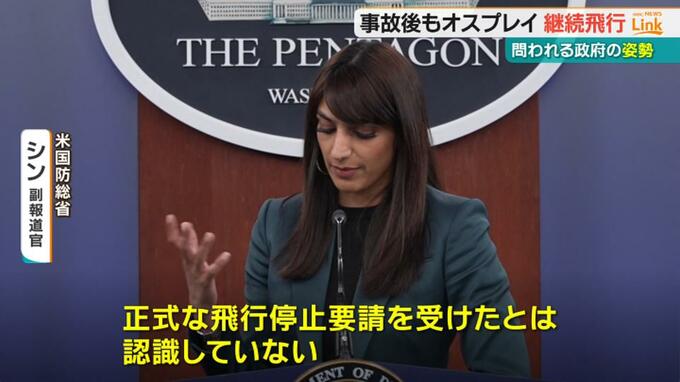

アメリカ国防総省・シン副報道官

「(飛行停止に関する)発言は承知しているが、正式な飛行停止要請を受けたとは認識していない。現在オスプレイは日本で運用を続けている」

(Qそういう曖昧な表現で「飛行停止」と言わないんで、無視されてるのではと思うがいかがでしょうか。より強い言葉で求めていく考えは?)

木原防衛大臣

「それはつまり飛行に係る安全が確認されなければですね、飛行を行わないでくれという、そういうことですので、そういったことを明確にしながら説明を求めていきたいというふうに思ってます」

しかし宜野湾市には、運用を続けるオスプレイの安全が確認されているかは連絡がないということです。

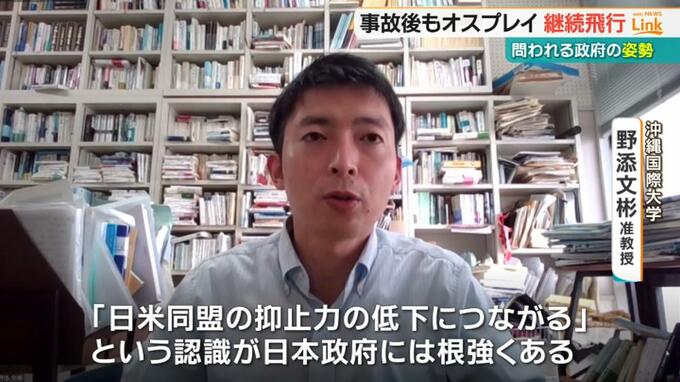

弱腰にうつる、こうした政府の姿勢について沖縄国際大学の野添文彬准教授はこう分析します。

沖縄国際大学・野添文彬准教授

「『飛行停止』といったその米軍の行動を制限することは“日米同盟のもとでの抑止力の低下に繋がる”という認識が日本政府には非常に根強くあるということ」

野添教授はそのうえで、「住民の不安や不満を直視した対応をするべきだ」と指摘しています。

沖縄国際大学・野添文彬准教授

「米側が『要請が出てきてない』という認識であれば、やはり国民に対して誠実に対応し国民の不安をしっかり受け止めて、米側に真摯にオスプレイの飛行停止を求めるべき」

「住民の支持なくして米軍の運用はできないわけですし、日米同盟はあり得ないわけですのでそこは住民の不安や不満を直視した対応をするべきだと思います」