辺野古代執行訴訟を問うシリーズ「民意の行方」。

3回目は、この裁判が全国の地方自治に与える影響について考えます。

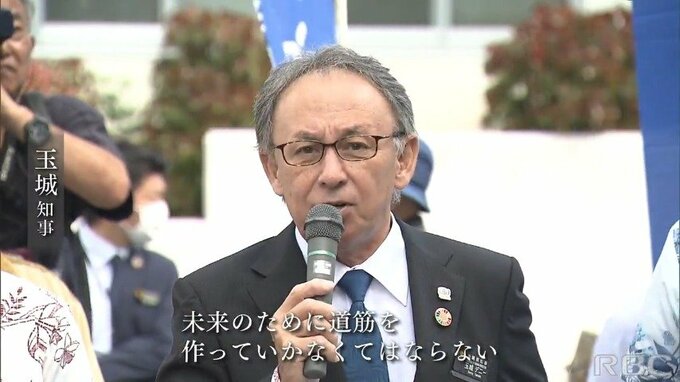

玉城デニー知事

「私たちは、私たちのいばらの道を、堂々と踏みしめて、未来のためにその道筋を作っていかなくてはなりません」

裁判が始まった10月30日、自身が進む道を「いばらの道」と表現した玉城知事。

法廷では自ら証言台に立ち、代執行を国家権力と批判して容認しないよう訴えましたが、裁判官からは県・国双方に対して質問は1つもなく、1回の弁論で審理は終結となりました。

成蹊大学・武田真一郎教授

「重要な事件で1回で結審するということはほとんどないのではないかと思います」

今回の裁判について、行政法の専門家で成蹊大学の武田真一郎教授は、実質的な審理が行われない可能性を指摘します。

成蹊大学・武田真一郎教授

「本来は裁判所は改めて審理しなければならないんですね。裁判所も実質的な審理をしないで、形式論で押し通すつもりなのかもしれないですね」

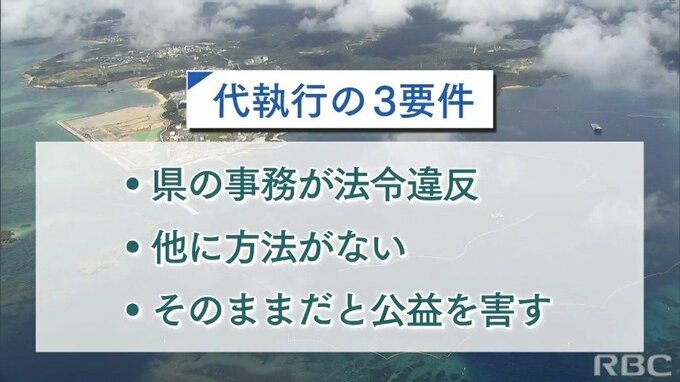

この裁判では、代執行手続きの3つの要件が争点となっていますが、特に大きな争点となっているのが「公益性」の部分です。

国は「安全保障」と「普天間基地の危険性除去」をあげていて、これに対し県は知事選挙や県民投票で示された「民意」だと訴えています。

その上で「地方公共団体の意思決定を強制的に変更することが許されるのかが問われている」として、実質的な審理を求めていました。

即日結審した今回の裁判が、いかに異例なものであるか、武田教授は過去に、同じく国が沖縄県を訴えた裁判を例にあげ、審理の必要性を説きます。

大田昌秀知事(1995年当時)

「国に対して署名・押印は出来ない旨の通知をすることにしています」

アメリカ軍用地の強制借り上げをめぐって、国が県を訴えた代理署名訴訟。

当時の村山総理大臣が、契約を拒否した地主に代わって、当時の大田知事に「代理署名」するよう命じましたが、「基地の固定化につながると」として知事はこれを拒否。

国は県に対し、職務遂行を求める裁判を起こしたものです。

当時は地方自治法が改正される前で、県はあくまで“国の出先機関”という位置づけでした。

最高裁まで争い県の敗訴が確定しましたが、この裁判でさえ、1審の審理が4回にわたって開かれ、裁判所が県に質問を行いました。

成蹊大学・武田真一郎教授

「改正前の県が国の下請けだった時代も、職務執行命令の内容を裁判所は実質的に審査していたんですね。ですから今回も、当然、代執行の前提となった是正の指示が適法なのかどうか。更に前提となっている玉城知事の設計不承認が違法といえるかどうか、本当は改めて審理しなければいけないんですよね」

武田教授は、仮に代執行が認められると、日本の地方自治をゆがめかねないと危惧します。

成蹊大学・武田真一郎教授

「本土でも住民の意向を無視して新基地建設や使用済み核燃料最終処分場の建設が強行されるというようなことが起こりかねないと思います。本件で代執行が認められてしまうと、結局、国は地方の民意を無視して、なんでもやりたいようにできることになってしまう」

玉城デニー知事

「地方が国と対等に独立した考え方で、地方自治の本旨にも即した判断をしていただきたい」

判決の内容によっては、沖縄のみならず、全国の自治体へ影響を及ぼす可能性がある代執行訴訟。司法は、どんな判断を言い渡すのでしょうか。

【記者MEMO】

地方自治体が国策に異を唱えることは許されないのか。「国と地方は対等」とされてきた日本の地方自治のあり方そのものが問われています。

判決の期日はまだ決まっていませんが、司法には、県が工事を承認しない理由について実質的な審理が求められています。

代執行訴訟を考えるシリーズ「民意の行方」をお伝えしました。