県内で津波警報が発表されてから1年が経過しました。県内では13年ぶりだった津波警報は各地に混乱をもたらし、避難経路の確保など防災面で多くの課題が浮き彫りとなりました。今回、石川・能登半島での被災地支援の活動を通して地域における「共助」の重要性を伝える男性を取材。被災地から見える沖縄の課題と必要な備えを考えます。

去年4月3日、台湾付近を震源とする地震が発生し、県内では津波警報が発表されました。各地で多くの人がビルや高台に避難し、避難指示が解除されるまでの間、情報を待ち続けていました。

▼嘉手納一彦さん「津波警報が解除されるまでは県外からの支援が入れません。飛行機も降りられないし船も入らない。そうすると1~2週間は島の中でそこの資源を使って人も物もどうにか完結させ持ちこたえることが必要になってくる」

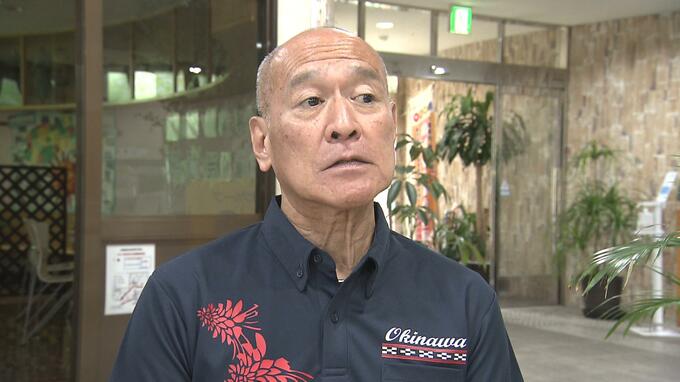

先月29日、那覇市の久米一丁目自治会が企画した防災講演会。講師を務めたのは歯科医師の嘉手納一彦さんです。嘉手納さんは去年、災害医療ACT研究所のメンバーとして、二度にわたり石川・能登半島での被災地支援に入りました。

▼嘉手納一彦さん「(避難所は)雑魚寝の状態ですよね。プライバシーもほとんどない。」

講演では被災地での経験から見えた沖縄の防災面での課題についても言及しました。

▼嘉手納一彦さん「(沖縄は)ほぼ発電所が海沿いです。確実に北海道胆振東部地震のように真っ暗になるといわれている。ダムってどこにあるかというと北部。ポンプ場を中継して全部水が那覇にきている。停電が起こるとポンプ場も動かなくなる。水もこない電気もないという状況が確実に起こる」

久米一丁目自治会で自治会長を務める山内京子さん。去年の津波警報発表時には、近隣の学校に多くの人が避難してきたと話します。

▼久米一丁目自治会 山内京子 自治会長「4月3日の当日はこちらが津波避難ビルに指定されているので、この6階に小学生や中学生、地域の方が30人ほど避難していた」

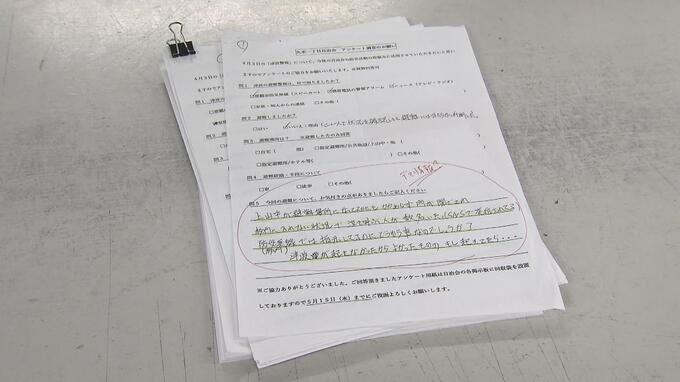

当日、大きな混乱はなかったものの、直後に自治会内で行ったアンケートからは多くの課題も見えてきたといいます。

▼久米一丁目自治会 山内京子 自治会長「意外と動かなかった人も。別にニュースでやっていても自分のところは大丈夫だからということで動かなかった人もいた」

「避難をためらった」といった声のほか「避難場所がわからなかった」「渋滞で避難できなかった」など高齢者を中心に適切な避難行動がとれていない現状が浮き彫りとなりました。

▼久米一丁目自治会 山内京子 自治会長「周りの方に気を配る。とりこぼしがないように。自治会員だからじゃなくて、自治会員じゃなくても普段から気にかけていただいて、あの家には一人暮らしの方がいる、家族の人数が多く小さなお子さんがいる家庭があるとか、そういう情報があればそれも防災につながる」

▼嘉手納一彦さん「今までの大きな災害で自衛隊や救急隊が助けた人は一部で、周りの地域住民の方が建物の中から探し出して助けてくれたことが非常に多い。やっぱり普段から顔の見える関係がないと厳しい」

災害時、被害を少しでも減らすために。地域の防災力向上が、自分と大切な人の命を守ることにつながります。