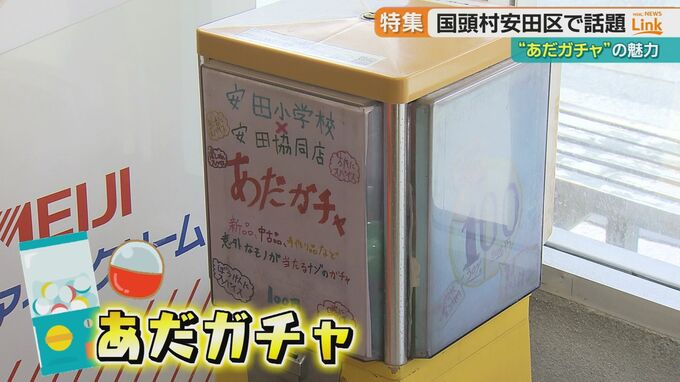

国頭村安田(あだ)区の商店に置かれている”あるモノ”が、今、地域の話題を呼んでいます。

屋良キャスター

「あだガチャですね。日常にスパイスって書かれています。あだの石が当たりました(笑)お守りにします!」

人口およそ130人、手つかずの自然が残る国頭村安田区(あだ)。この地区唯一の共同売店に置かれているガチャガチャが今密かなブームとなっています。

その名も“あだガチャ”。1回100円を入れて景品と交換します。あだガチャの中には、『安田小学校100周年記念の下敷き』や『ヤンバルクイナがかたどられたシール』に『釣り道具の浮き』など安田らしいオリジナルの商品のほかに、手書きの感想が書かれた本も。

実はこの『あだガチャ』を手掛けているのは、安田小学校の子どもたちなんです。

安田小3年 児嶋柊佑くん

「楽しいです」

安田小3年 久保摩尚ちゃん

「いっぱいお客さん来て、いっぱいガチャガチャ回して喜んで貰いたいです」

あだガチャが生まれた背景には、コロナ禍が大きく関係していました。

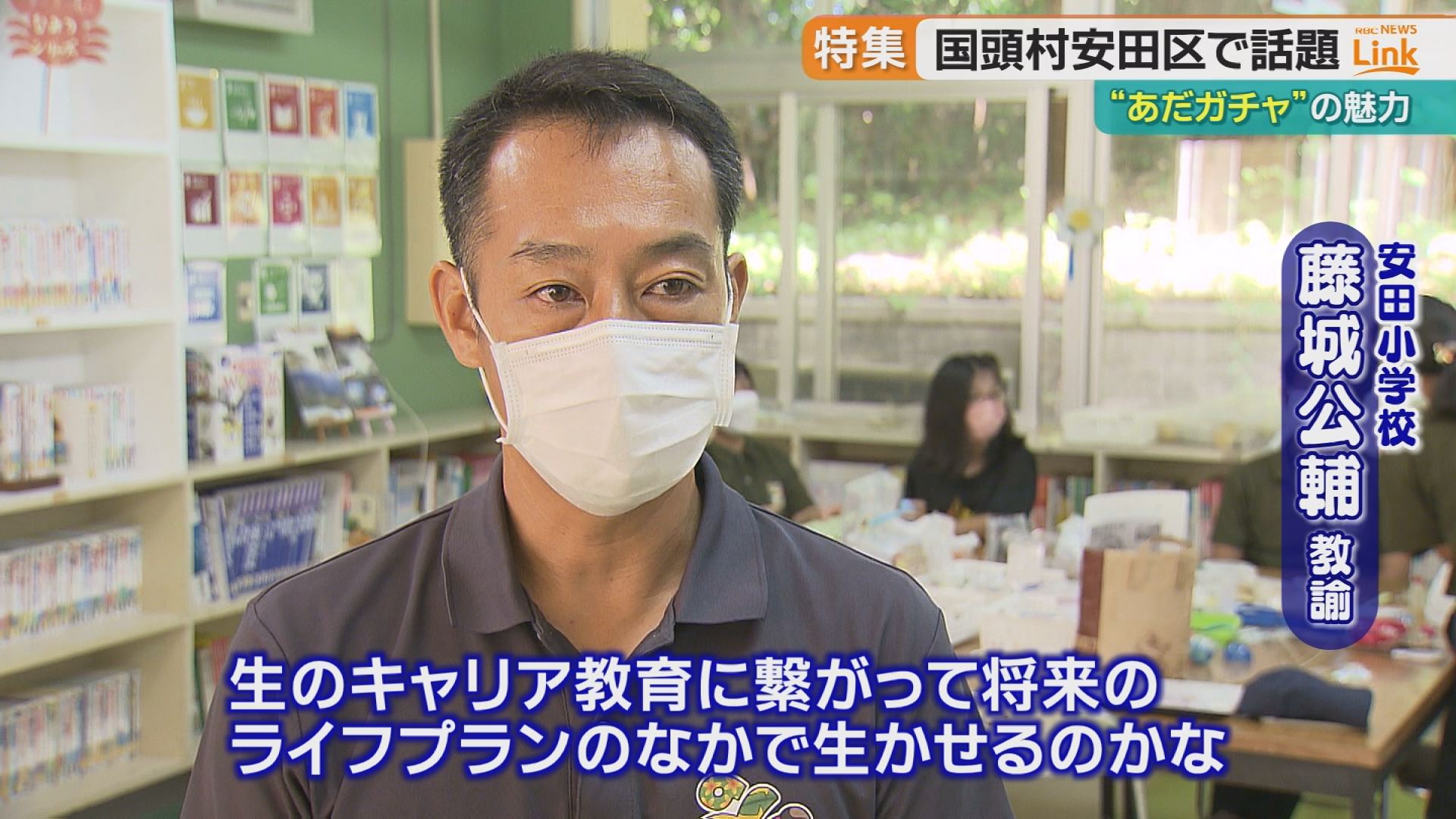

安田小 藤城公輔教諭

「(コロナ禍で)学校と地域が少し距離が出てしまったんですね。そこでもう1度縮めるために、何か一丸となって取り組められたらなというのもあったし、後は子どもたちのキャリア教育を実際、生のもので実践できたらなというのもありました」

新型コロナの影響で、実践できなくなっていた子どもたちの職場体験、そこでガチャガチャを1つの仕事と捉え、実際にお金の仕組みなどを子どもたち自身で、学んでもらおうと始まったものです。

7月下旬にあだガチャを設置し、8月は観光客の効果もあって月に340個、9月は月136個の景品が出ていて、当初の見込みを大きく上回っています。

売店の店員

「皆さん面白がってやっている。1人の方が2回とか多い方は3回くらいガチャガチャ回して、こちらとしてもすごくうれしいです」

全校児童数、合わせて5人。安田の魅力を知ってほしい、訪れた人に喜んでもらいたい、その思いで一つ一つ手を加えて作っているため、景品作りがなかなか追いつきません。

この日は子どもたちのアイディアで、貝殻を景品に取り入れようと近くの海まで貝殻拾いに。

安田小3年 久保摩尚ちゃん

「一番楽しい時は浮きをカラフルにしたり、紐を通すみつあみで紐を通したりするのが楽しいです」

これまでよりも、自然や周りにある様々な物に目を向けるようになったといいます。

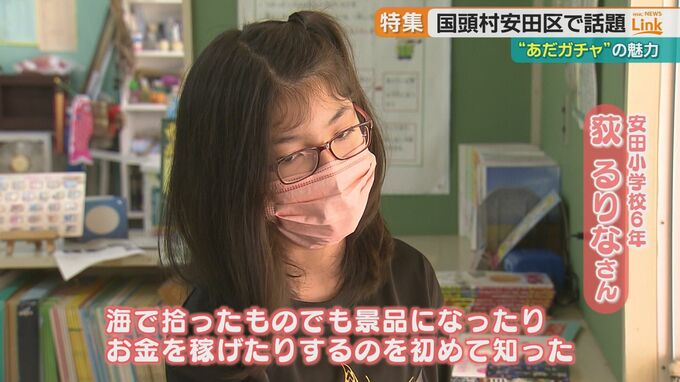

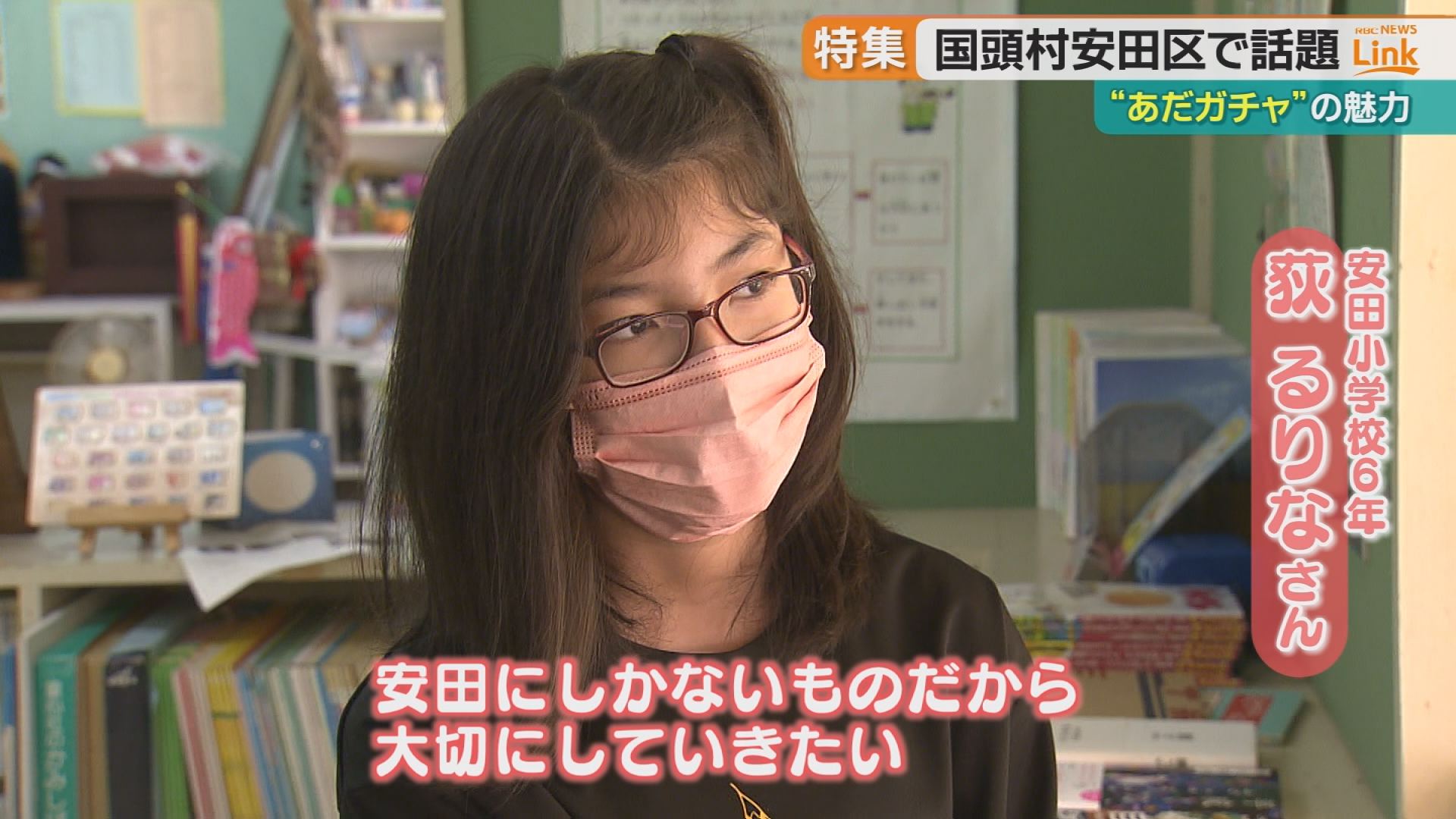

安田小6年 萩るりなちゃん

「海で拾ったものとかでも景品になったりとか、お金を稼げたりするっていうのは初めて知りました。」

さらに、お金の仕組みをリアルに学ぶ子どもたち。売り上げの50%は様々な団体の寄付などに、20%は売店へ、残りは景品作りの材料代など。寄付する先の団体にもパソコンを使って子どもたちが連絡します。あだガチャを通し、学校の授業での学びが生かされています。

何よりの喜びは、あだガチャでお客さんが喜んでくれること。

釣り具の浮きを当てた客

「ドキドキしたけど、思ったより良かった」

「すごい思い出になりそう、なかなかお目にかかれないですよね。他に何が入っているかすごく気になりますね」

お客さんの反応も上々です。あだガチャを設置して2カ月、地域にはある変化が生まれていました。

地域の住民

「みんな工夫して安田っぽくして、使ってください」

あだガチャに入れる景品を、提供してくれる地域の人たちが増えてきたといいます。

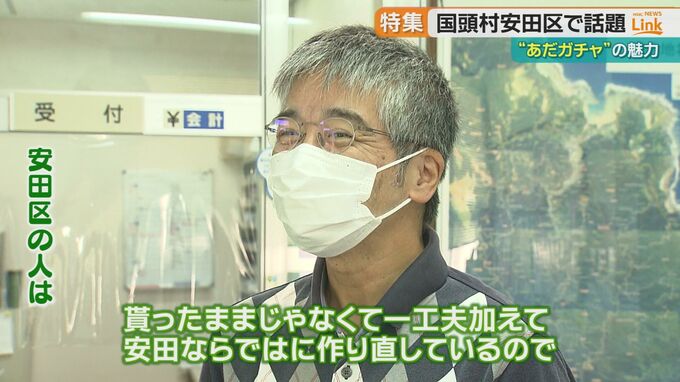

地域の住民

「そのままもらったままじゃなくて、一工夫加えて安田ならではという感じで作り直しているので、これも良いんじゃないですかね。ぜひこういったことをいっぱいやって楽しく盛り上げてほしいと思いますね」

完成した景品の補充も自分たちで行います。

客

「100円でこんなに立派なものが貰えたら良いんじゃないですか。楽しいですよね。皆さんも引いてみてください」

安田小 藤城公輔教諭

「大人も楽しんでやっている姿を見てその反応も見ると自分たちのやったことが楽しさに繋がっているというのは感じてくれていますね。生のキャリア教育に繋がって、将来のライフプランのなかで生かせるのかなって思います」

安田小6年 萩るりなちゃん

「良い経験だと思うし、今まで会っても挨拶くらいだったけど、地域の方とは交流できたりとか皆の団結力も深まって、あだガチャして達成感得たりするから大変でも良いかなって感じです。安田にしかないものだから大切にしていきたいです」

地域の活性化と大きな学びに繋がっている『あだガチャ』。安田区の魅力を知ってもらいたい、子どもたちの挑戦は続きます。