また、臨時情報の重要性について、「5段階の警戒レベルのうち、どの情報に相当すると思うか」と質問したところ、「緊急安全確保」が394人。「避難指示」が208人と回答していて、危機意識を想定よりも高く受け止めた県民が多かったことがわかりました。

鶴成センター長:

「自主避難は、警戒レベル3に該当する可能性があります。避難指示の段階では、みんなが避難を終えているという段階にしていかないと、津波の場合は対応ができなくなります。こういったものをどう考えるかというきっかけにはなると思います」

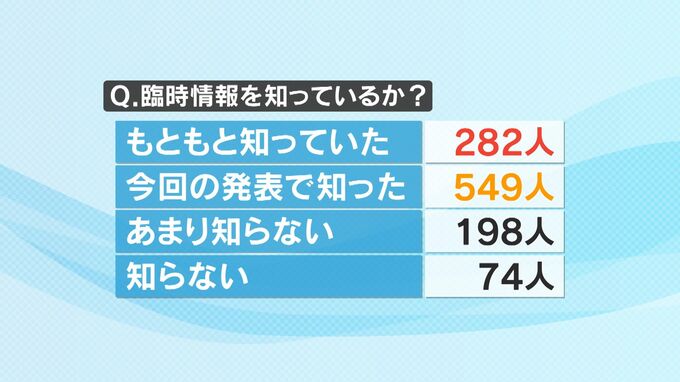

臨時情報の認知度については「もともと知っていた」が282人。「今回の発表で知った」が549人で、県民の理解が一定程度深まったといえそうです。

鶴成センター長:

「もともと知っている人が3割程度いたということに関しては、非常に高いのではないかと思います。今回8割の人が南海トラフ地震臨時情報を知ったのであれば、残り2割の人たちにどうやって伝えていくかということになります」

一方、臨時情報に関連して、課題が浮き彫りとなったのが自治体の対応です。今回の対応について、「十分だった」と答えた人は全体の2割程度で、「不十分」と「わからない」が大半を占めています。

(街の人)「トップの方がある程度方向性を示して旗振り役がしっかりできていればいいのでは」「小さい子にも高齢者にもわかりやすい情報をメッセージとして届けてあげてほしい」

鶴成センター長は「政府の統一的な指針がない中、自治体も対応に苦慮したのでは」と分析した上で、住民に対するメッセージの必要性を指摘します。

鶴成センター長:

「それぞれの自治体のメッセージが強かったのか、弱かったのか?今回の結果をみると、正しく伝わったのは2割程度で、8割が伝わっていなかった。自治体によってリスクに応じた呼びかけが必要だったといえます」

「正しく恐れ、そして正しく伝える。今回は初めてのケースだったので、次にどう活かしていくのか、各市町村そして我々も含めて試されているんだと思います」