5教科の授業では、毎回 “生徒同士の議論”が行われます。

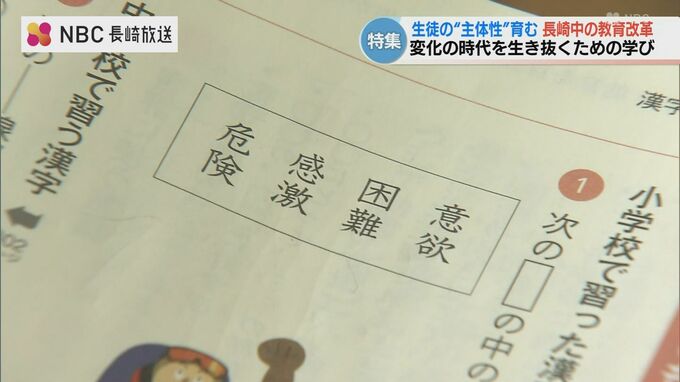

この日は、“4つの単語(意欲・困難・感激・危険)を使った文章作り”にチャレンジ。解答が思いつかない子には生徒同士でアドバイスをします。

生徒:「(4単語じゃなくて)2個でいいから作ってみたら?」

生徒:「登るときは“困難”だったけど、頂上に着いて“感激”した。」

生徒「おぉ~」

分からないときは生徒同士でまず相談──それは他の授業でも同じです。

理科の授業中の生徒(中1):

「最初の方だけ先生から説明されて、あとはみんなで進めた方が理解も深まるし、次からの実験で効率よくみんなで進められると思います」

“定期”ではなく“単元ごと”のテスト

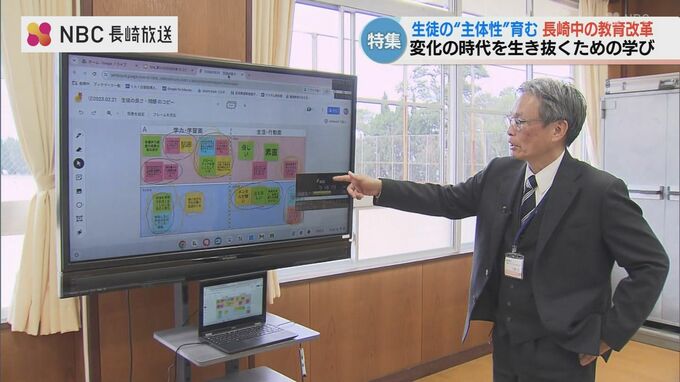

改革を始めたのは4年前に赴任した種吉信二校長です。成人年齢が18歳に引き下げられ、生徒の主体性を育てることが必要だと考えたためです。

長崎市立長崎中学校 種吉信二校長:

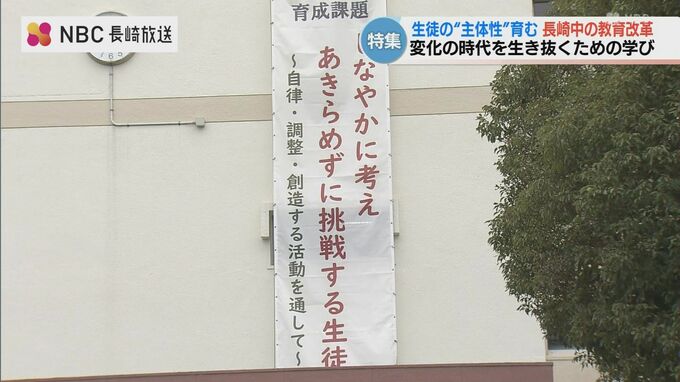

「《学習面》と《生活行動面》で先生方が、子どもたちの様子を分析してるんですね…“根っこの課題”をはっきりさせようと。逃避するとか、あるいは諦めるとか(が課題と分かった)。それらを解決するために “しなやかに考え、諦めずに挑戦する生徒”っていう言葉を作った」

大きく転換したのが──

(1)宿題

(2)定期テストの廃止です。

『宿題』と『定期テスト』を廃止する代わりに導入したのが『単元ごとのテスト』です。

範囲が狭く、授業の内容を覚えているうちにテストがあるため、生徒たちの理解も深まり、理解できたことで“学ぶ意欲”がわくという好循環が生まれるといいます。