【住】本当に巧妙ですね。知らぬ間に騙されてしまいそうです。私たち消費者は、こうした罠に「騙されないために」どうすればいいのか専門家に話を聞きました。

ダークパターン対策協会の石村事務局長がまず指摘したのは、法律でダークパターンを取り締まる難しさでした。

ダークパターン対策協会石村事務局長「ダークパターンはそもそも(法的に)グレーゾーンが多いので、人によって判断がわかれるものが多くあると思う。例えば人によっては、本当であれば有益な情報なので、これダークパターンじゃないですよという人もいれば、これはダークパターンでしょうという方もいて、法整備っていうのがすぐに進めるというのが難しい状況。」

石村事務局長によると、欧米などではダークパターンへの直接的な規制が進んでいますが、日本では、特定商取引法や景品表示法などで一部を規制しているのが現状です。悪質な業者はこうした法の目をかいくぐった手口を仕掛けてきます。

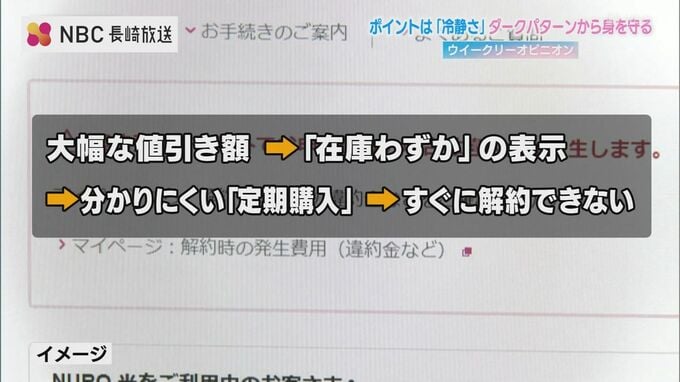

「いわゆる一つの手口ではなくて複数の手口を組み合わせて使っていると、悪質性が高いと言えますし最もやっぱり被害が大きいもの」例えば本当かどうかわからない大幅な値引き額を表示し、在庫わずかのような形で消費者を焦らせ、購入画面に分かりにくく定期購入と書いている。さらに解約の仕方も必要以上に複雑にしているといったケースが考えられます。