“水産資源の保護”に対する国際的機運が高まるなか、世界的には生産量の58%が養殖へとシフトしており『獲る漁業』から『作る漁業』への転換が求められています。

一方、後継者不足や資源の減少で海で魚をとる漁が先細りとなる中、長崎大学などでつくる研究グループが『持続可能な水産業』を目指し、国際的に人気が高まっている“ブリ”の養殖を柱としたプロジェクトを進めています。

今回は、その後編です。

前回の記事:

世界で人気『ブリ』が長崎の水産業の救世主に!? 迫られる“大転換期”への対応

長崎の魚を世界へ 水産業イノベーション (2)

平家 達史 NBC論説委員:

海外での人気が高く、長崎の水産業の救世主となる可能性を秘めた『ブリ』

長崎大学の征矢野 清 教授を中心とする研究グループが進めるプロジェクトのカギとなるブリ養殖ですが、課題も少なくありません。

プロジェクトの全体像や実現に向けた課題について、長崎大学 環東シナ海環境資源研究センターの征矢野 清 教授に話を聞きました。

平家 達史 論説委員:

「ブリの養殖を広げていく大きくしていく、産業として育てていくための課題はどんなことでしょうか?」

征矢野 清 教授:

「ブリは、95%天然から子ども(稚魚)をとってきて養殖をするわけです。世界に売っていくとなったときに──

『天然から子どもをとってきてブリ作ってるの?』

『それは結局、天然の資源を獲ってることになるから環境には優しくないよね』

ということになってしまうんですね。

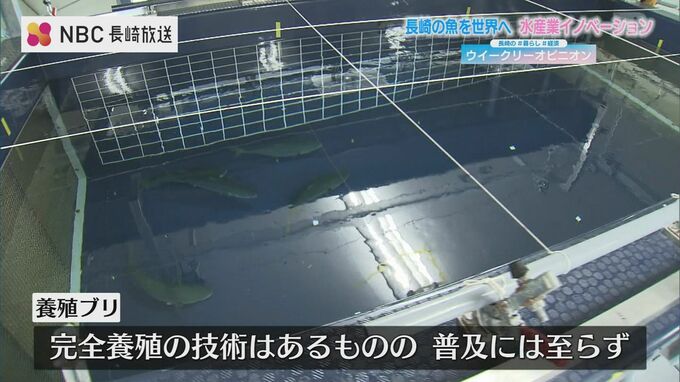

つまり“天然種苗”から“人口種苗”に変えていかなければいけない。

それを普及するにはいくつかの課題があります。

施設の問題とか、お金の問題とか、技術的にも…できれば魚に優しい作り方をしてあげたいんですけど、まだそういうところには、いくつか課題が残ってます」

卵から育てる『完全養殖』は技術自体は確立されていますが、まだ広く普及するには至っていないのが現状です。

しかし、これらの課題をクリアできれば、“日本のブリ”が世界を席巻するのも夢ではないといいます。