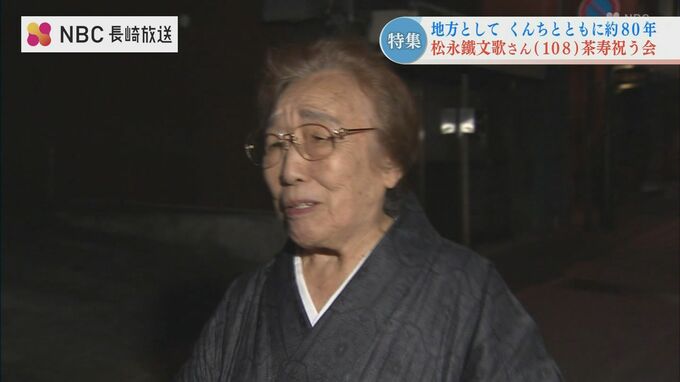

「引き受けた以上はせんば」衰え知らぬ責任感

(拍子木)

昭和50年代には、検番の人数が少なくなったこともあり、鐵文歌さんの弟子たちがくんちの地方を担うようになりました。

2007(平成19)年、鐵文歌さん90歳の年は、全7か町のうち3か町の指導を引き受けました。

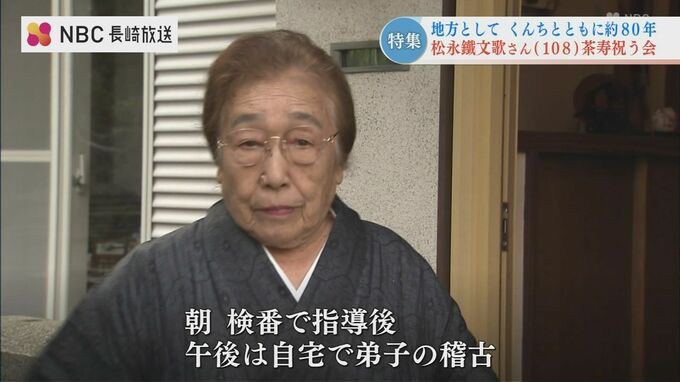

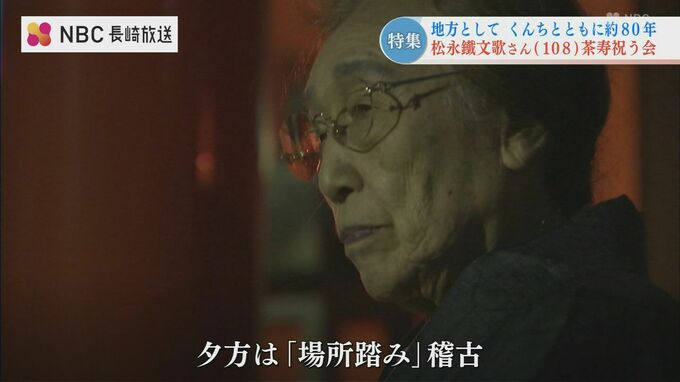

朝、検番の地方を指導し、昼過ぎから自宅で稽古。夕方、場所踏み稽古へ──

記者:「あっちこっち大変ですね?」

鐵文歌さん:「引き受けた以上はせんば。やめさせてもらえんじゃかね」

(タクシー内で)

(カメラマン):「先生一番忙しいんじゃないですか?」

鐵文歌:「そうですね。3カ町ははじめてですよね。体力はいいけど。」

朝から12時間以上ぶっ通しです。

鐵文歌さん:「別に苦しいと思わないし、そんなにきつくないですもの。スーパーばあちゃんでいきたいですね。」

会を主催した松永流の家元・八世 松永忠五郎さんが楽屋を訪ねてくれました。

鐵文歌さん:「親分が来てくれた」

忠五郎家元(84):「じゃぁみなさん。ちょいと僕、また舞台(出番)があるので。ね。またあとでね。はい。よいしょっと…」

鐵文歌さん:「大丈夫ですか?」(笑)

忠五郎家元:「俺の方がだめだな」

(舞台上で鐵文歌さんを紹介)

松永同門会理事 松永鉄九郎さん「(名簿を見ていて)あれ?うちの松永の半分くらいは鐵文歌さんの弟子じゃないかと思うくらい量があって」

(鐵文歌さんが舞台に登場)

「まってました!」

108歳の誕生日、舞台上で同門の人たちから「ハッピーバースデー」の歌とともに花が贈られました。

鐵文歌さん:「皆様のお陰をもちまして、きょうは楽しい一日をお家元が作ってくださいました。どうもありがとうございました。」

(会場から拍手とともにアンコールを望む)「所望やれー」の声がかかる