減便や廃線、重複路線の一元化 撤退したバス会社も

【平】需要の多い朝と夕方の通勤通学時間帯の利便性を維持するために、乗客数の少ない《夜間の便数を減らす》などの対策を行っています。

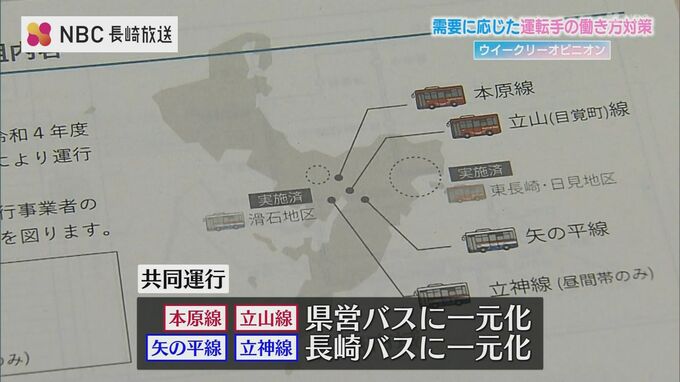

また、サービス水準の維持と運行効率化を実現することで公共交通を維持すべく、県営バスと長崎バスの共同経営による《運行事業者の一元化》が行われています。

長崎バスは、4月から平日で運行便数を196便減便し、最終便は最大45分繰り上げました。さらに福田地区を走る路線など合わせて16路線が廃止されました。

県営バスも、平日の運行便数は44便減便し、最終便は長崎市中心部から郊外向けが最大25分の繰り上げとなり、風頭線など2路線が廃止となっています。

また長崎バスと県営バスは、重複していた4つの路線(本原・立山・矢の平・立神線)について、今月から共同運行を始めました。

利用者(50代・長崎市):

「運転士さんの残業時間とかもあるのでしょうがないのかもしれないんですけど、地域によってはとても不便になっている方もいらっしゃるので、そこはどうなのかなという風に思います」

利用者(70代・長崎市):

「(長崎市)本原まで行かないといけないからね。長崎バスが行ってたから7,000円の定期券を買ってて、それで済んでたんですけど、もう行かなくなったから。県営バスの定期を(追加で)買ってね、両方使うから経済的にも痛みがきますよ」

【住】2024年問題と運転手不足の影響を考えると、一定の理解をせざると得ませんが、利用者にとっては負担が増え、不便になる面も多いようですね。

【平】長崎県内、各社の《平日の路線バスの減便率》をまとめました──

県営バスは3%、長崎バスは6%、させぼバスを含む西肥バスは8.8%の減便率です。

去年、全国の8割のバス会社が減便や路線の廃止を行っていて、例えば、香川県の「ことでんバス」では25.1%が減便となっているなど、かなり高い減便率の地域もあります。また、大阪の「金剛バス」は去年12月、運転手不足を理由に路線バス事業から撤退しました。