新型コロナウイルスの感染症法の位置付けが「5類」に引き下げられて、8日で1か月です。

ちょうどゴールデンウィーク明けに「5類」になったわけですが、その後、子どもたちの間で、様々な感染症が増えているようです。宮崎市の小児科を取材しました。

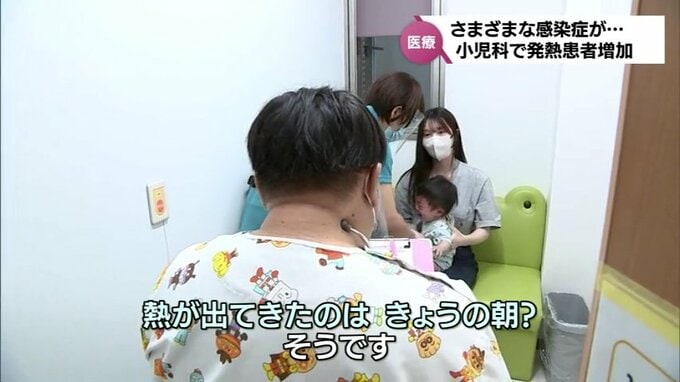

宮崎市のさとう小児科。

8日も、午前中から発熱した子どもがひっきりなしに訪れていました。

(医師)「熱が出てきたのはきょうの朝でよかったですね?」

(母親)「そうです、そうです」

こちらは生後7か月の男の子。

8日朝、38度以上の発熱があり、受診しました。

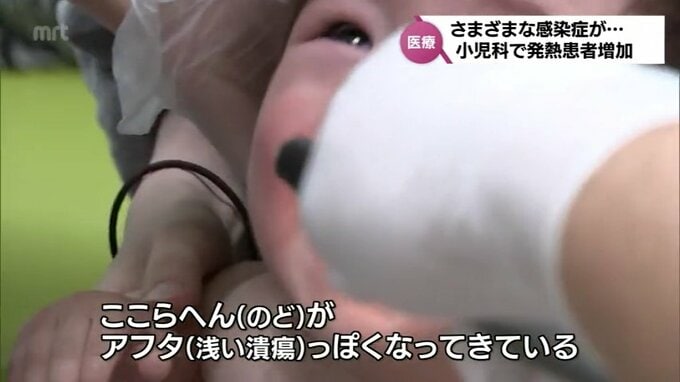

(医師)

「ここら辺がアフタ(浅い潰瘍)っぽくなってきている。まだ、100%の確証を持ってヘルパンギーナとは言えないが、たぶん、ヘルパンギーナではないかと思います。」

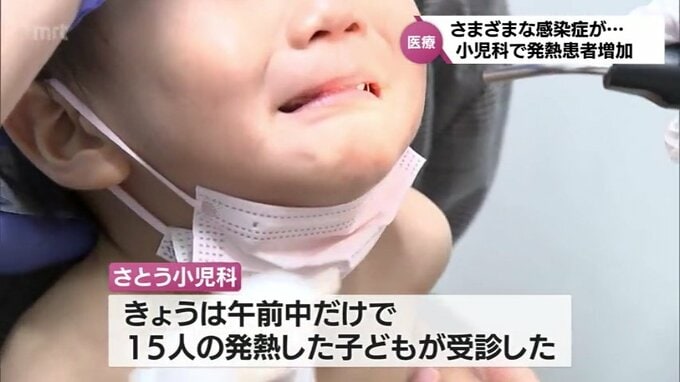

この小児科では、ゴールデンウィーク明けごろから発熱で受診する子どもが増加。

8日は、午前中だけで15人の発熱した子どもが受診しました。

その多くが、夏かぜの一種「ヘルパンギーナ」だということです。

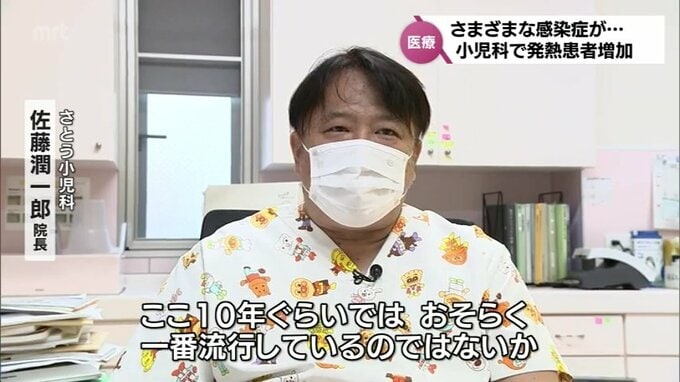

(さとう小児科 佐藤潤一郎院長)

「ヘルパンギーナは、ここ数年見てなかったので、明らかに増えてるなというふうに思います。ここ10年ぐらいではおそらく一番流行してるんじゃないかなというふうには思います」

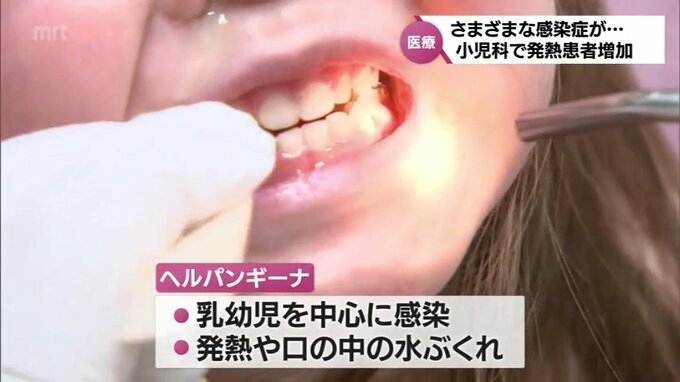

ヘルパンギーナは、乳幼児を中心に感染し、突然、発熱したり口の中に水ぶくれができたりするのが特徴。

例年7月ごろにかけて流行するとされています。

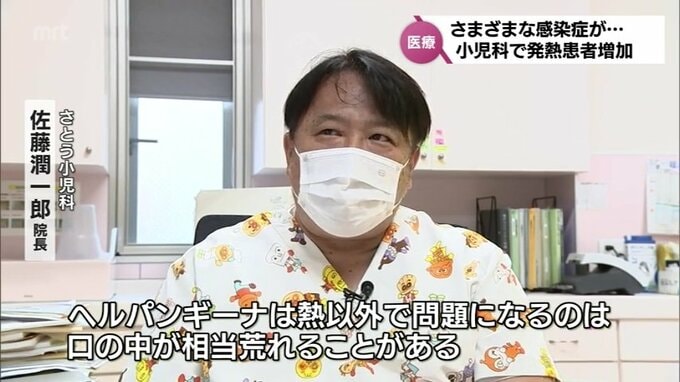

(さとう小児科 佐藤潤一郎院長)

「ヘルパンギーナは、熱以外で問題になるのは、口の中が相当荒れることがあるんです。食べたり飲んだりができなくなる子もいたりするので、そういったときの対処の仕方とかも、できる限り、時間の中で伝えようとはしている」

一方、小学生以上の子どもたちには、インフルエンザが流行。

さまざまな感染症がはやり、新型コロナの火種も残る中、医師の診断が難しくなっているといいます。

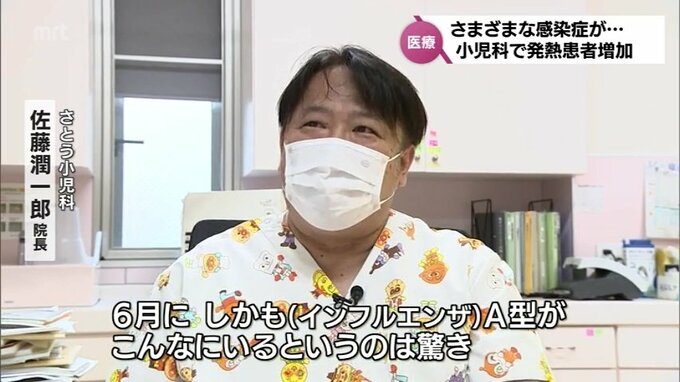

(さとう小児科 佐藤潤一郎院長)

「6月にしかも(インフルエンザ)A型がこんなにいるというのはちょっと驚き。あとそこに、コロナがどんなふうに紛れ込んでるかっていうのは、こっちとしても非常に難しいかなと思う。やはり周りの流行状況とか、特に家族の中で罹患者がいないかとかっていう情報は、かなり詳細に聞くようにはしている」

新型コロナが5類に移行して1か月。

感染症と向き合いながらの生活はしばらく続きそうです。

(スタジオ)

ここ最近は、夜間急病センターの受診も非常に増えているということです。

さとう小児科の佐藤先生によりますと、インフルエンザは熱が出てすぐに検査をしても、きちんとした結果が出ないこともあるということで、お子さんが吐いたりとか、痙攣したりとかそういった症状がなければ、熱が半日、もしくは1日続いたときに病院を受診するというのも選択肢のひとつだということでした。