能登半島地震を経て、石川県志賀町にある志賀原子力発電所で事故が起きた場合の住民の避難行動が、課題として浮き彫りになっています。

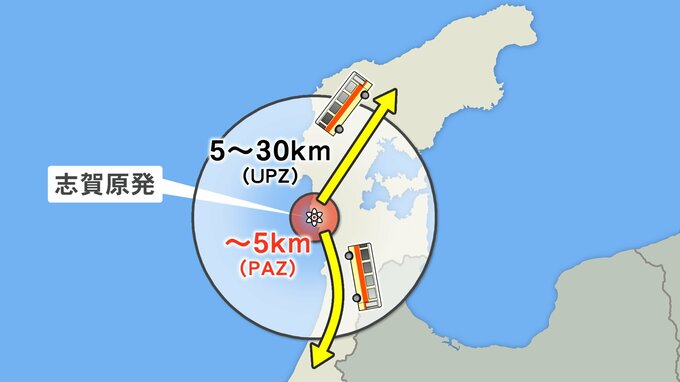

地震などで、原発の原子炉を冷やす機能がすべて失われる「全面緊急事態」が発生した場合、避難行動は原発からの距離によって分けられます。

・PAZ:原発から5km圏内、ただちに避難する区域

・UPZ:原発から5kmから30kmの範囲、屋内退避するよう指示が出る区域

そして、いち早く原発から距離をとる必要があるため、原発より北に住む住民は能登方面に、南であれば加賀方面へ逃げるよう定められています。

石川県が目指す「避難経路の複線化」

この「放射状に避難する」という方針は能登半島地震の前と変わっていませんが、県が目指しているのは「避難経路の複線化」。つまり、地震などでこれまでの避難ルートが寸断され使えなくなった場合に備え、代わりとなるルートを地区ごとに用意することです。

こうした中、24日に行われた原子力防災訓練では、中能登町鹿島地区からの避難で富山県氷見市を経由して津幡町に避難する訓練も導入されました。

地震後初めて住民も参加して行われた訓練。震災を経験した被災者の目にはどう映ったのでしょうか。