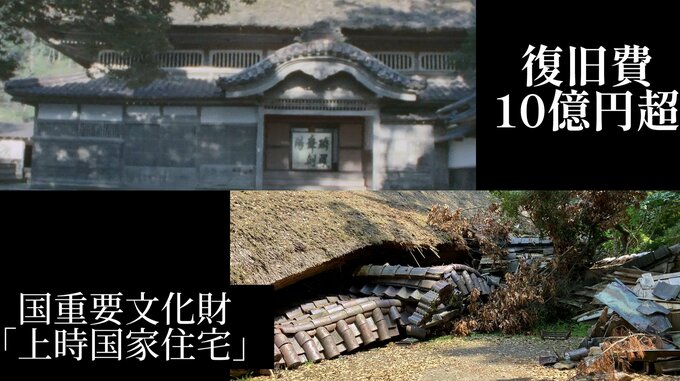

能登半島地震で、大きな被害を受けた石川県輪島市町野町。国の重要文化財である「上時国家(かみときくにけ)住宅」は、主屋が倒壊しました。復旧に係る金額は、少なくとも10億円以上とみられます。二十五代、800年余りにわたって紡いできた歴史・文化を守りたい当主の思いを取材しました。

時国家のルーツは、「平家にあらずんば、人にあらず」で知られる平時忠にさかのぼります。時忠は、平清盛の義理の弟にあたり、平家第一の実力者、権勢をふるい栄華を極めました。

時忠は、壇ノ浦の戦いの後に捕らえられ、現在の珠洲市へ流されました。その約3年後に没しましたが、息子たちは、追及を逃れるため、姓を「時国(ときくに)」と改め、珠洲市と隣り合う現在の輪島市町野町へ居を移しました。その後分家し、上時国家、下時国家に分かれました。上時国家は、江戸時代には、天領(幕府直轄地)の大庄屋を務め苗字帯刀を許され、農業のほか製塩、そして船5そうを所有し、海運も手掛けていました。

珠洲市との境目にある観光名所・輪島市の曽々木海岸から、南へ1キロほど行った輪島市町野町の山裾の高台に「上時国家住宅」はあります。かやぶき屋根、入母屋造りの建物は、江戸末期に建てられたものとされ、高さは、18メートル(高さ5階建てのビル相当)。国の重要文化財登録の際には「近世木造民家の1つの到達点を示す」と評されました。巨大で、内部は手の込んだ造りが特徴です。