能登半島地震の被災地の模様から。先日、高知の「調査班」が現地調査を行い、からふるではその模様をお伝えしています。7日のテーマは、「災害を地域で乗り越える」。取材するとそのヒントが見えてきました。

調査は、高知大学の原忠(はら・ただし)教授ら専門的な知見を持つメンバーで行われ、この日は、富山県氷見市の姿地区を訪れました。

姿地区があるのは、富山県の北西部、石川県との県境に近い場所。富山湾を臨み、周囲を山に囲まれています。人口はおよそ120人。高齢者が多く暮らす、高知にもよくある“海沿いの集落”ですが、ここは富山県内でも特に大きな被害が出た地域でした。

(高知大学 原忠 教授)

「建物が倒壊しているでしょ、道路方向に倒れてきているので『通路を塞いでいる』意味もありますし、あとは、ああいう所から万が一火が出たときに『延焼火災』起こしちゃうんですよね。こういう(事態)は良くないですね」

(高知県危機管理部 江渕誠 副部長)

「津波からの避難地域だったら、避難に影響しますね」

(高知大学 原忠 教授)

「『避難困難』になりますね。例えば、一本道でこれ(倒壊した建物)があったということは、迂回しないといけないですね。そうすると、その分だけ(避難に)時間もかかりますし…」

その先に進むと、もう1軒、建物が同じように倒壊していました。

どちらも、もともと2階建てだった古い木造の建物で、1階部分が潰れるように崩れていました。

(高知大学 原忠 教授)

「これ、動画なんか見てると、おそらく、揺れが始まって比較的早い段階でボトーンと落ちてくるんですよね。『逃げ遅れ』になってしまうんですよね。柱が倒壊して、屋根がドーンと鉛直に落ちてくるので、『生存空間』が無くなってしまうんですよね、このタイプの崩れ方は」

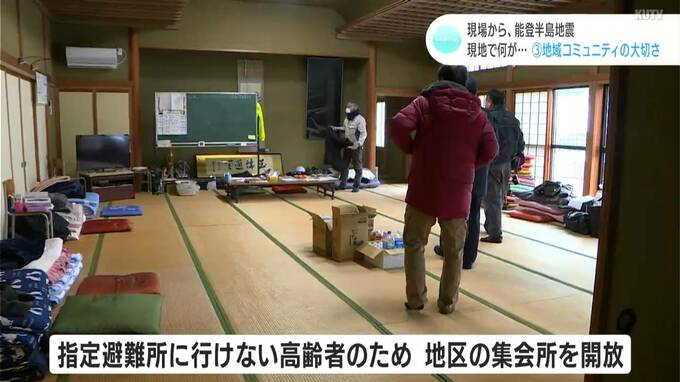

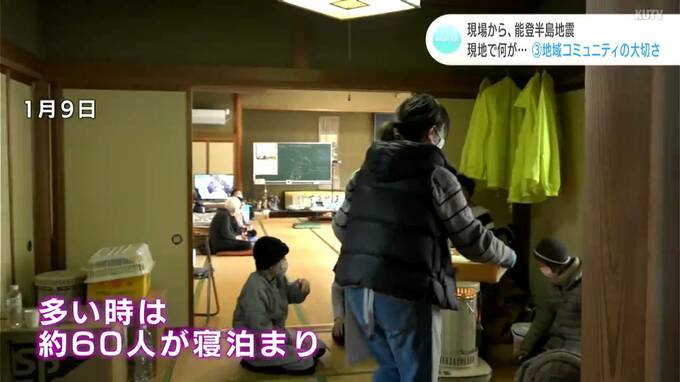

多くの住宅で人が住めなくなってしまったこの地区の避難所にお邪魔しましたが、ここは“普通の避難所”とは少し違っていました。

(高知県危機管理部 江渕誠 副部長)

「氷見市の避難所ではないんですか?」

(姿地区 山本譲治 区長)

「集落で決めた避難所になるんですよ」

自治体の指定避難所ではなく、住民たちが独自に開設した“自主避難所”です。

(高知大学 原忠 教授)

「氷見市の避難所はどのあたりなんですか?」

(姿地区 山本譲治 区長)

「氷見市の避難所は、ここから車で15分ほど行った旧灘浦小学校になるんですが…山手の方になるんですけど、どうしてもお年寄りがおられるもんで、車いすの方もおられますし『避難は難しいかな』と思って、『ここを避難所にしますから、みなさんここで避難してください』としたんですけど…」

指定避難所に行けない高齢者のため、「次の住まい」が見つかるまでの間、地区の集会所を開放したのです。物資は区長の山本さんの伝手や行政の支援などから確保し、多い時には60人ほどがここで寝泊まりし、食事の準備などを協力して生活してきました。

(姿地区 山本譲治 区長)

「(1月)1日には座布団を敷いて、家から毛布だけ持ってきてもらって…。で、座布団を布団代わりにして、皆さんで寝ましたね」

(高知大学 原忠 教授)

「(地震の)最初の時、混乱はありました?皆さん…」

(姿地区 山本譲治 区長)

「いや、皆さん、混乱よりも落ち着いて…」

住民同士が「落ち着いていた」理由は、話を聞く中で見えてきました。