甚大な被害が出た能登半島地震の被災地に、1月末、高知から「調査班」が向かい現地調査を行いました。テレビ高知はその調査に密着取材し、5日から4日間、「現地で何が起きたのか」特集でお伝えします。

初回の5日は「港町の被害」です。今回の地震で、現地では何が起こったのか。

私たちは、地盤工学が専門で防災にも詳しい高知大学の原忠(はら・ただし)教授らの調査に同行しました。

調査は1月26日から3日間行われ、県や宿毛市、県内の建設コンサルタント会社などから専門的な知識を持つメンバーが被災地へ。

今回の被害や教訓を高知での南海トラフ地震対策に繋げます。

能登に向かう高速道路は、途中から復旧や支援に携わる「災害車両」優先となり、ここからは“下道”です。

最初にやってきたのは志賀町の富来漁港(風無地区)。

能登半島西側の小さな港町で、一見、大きな被害はなさそうですが、原教授らは“ある異変”に気づいていました。

(高知大学 原忠 教授)

「ここはね、地表面が上がってしまっているんです。地表そのもの、土地そのものが上がってしまっているんです」

規模が大きく、能登半島の広い範囲で海底が隆起した今回の地震。場所によっては4mほど隆起したところもあり、ここ、富来漁港でもその痕跡がみられました。

(高知県危機管理部 江渕誠 副部長)

「1mぐらいでしょうかね」

(高知大学 原忠 教授)

「上がっているかもしれませんね。色が変わっている所がありますね。もともとの平均の海面があの辺ですよね。1mぐらい上がっているかもしれませんね」

「これ、どうしますかね?漁港を直すのは…」

(高知大学 原忠 教授)

「どうにもならんね。隆起したらいかんですよね」

「これ、だけど、こういう話は出てくるでしょ?室戸とかで」

(高知県危機管理部 江渕誠 副部長)

「出てくると思います。室戸も隆起した所なので」

すぐ近くの港では、大きな被害が出ていました。

(高知大学 原忠 教授)

「これ、液状化の程度がひどいですね」

一面が平らだった港の地面はでこぼこになり、1m近く陥没しているところもありました。

このような場所では、地中で水分や砂の粒子が噛み合って固まっていますが、地震で揺れるとその噛み合いが崩れて地盤が液体のようになり、水や砂が地表に吹き出してきます。

(静岡理工科大学 中澤博志 教授)

「特にこういう電柱は下(の地面)が液体状になるので、支持力を失って、ポーンとそのまま(下に)落ちることはけっこうあります。熊本地震では市街地で沈下してしまったものがけっこうありました」

(京面記者)

「(液状化は)市街地で起こるイメージはあったんですが、こういう所でも起きるんですね」

(静岡理工科大学 中澤博志 教授)

「『埋め立て地』は多いですね、『人が造った地盤』は液状化しやすいです」

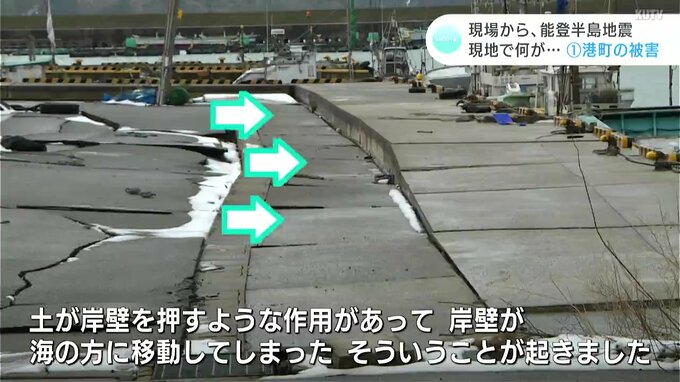

地面には亀裂や段差ができ、建物も傾くなど、液状化による深刻な被害を受けた港ですが、その見た目以上に大きなダメージを受けていました。

(高知大学 原忠 教授)

「液状化したことだけではなくて『流動』というんですけど、土が岸壁を押すような作用があって、岸壁が海の方に移動してしまった、そういうことが起きました。後ろの港の敷地が使えなくなる、ということだけではなく、岸壁が供用できなくなる。そうすると船が(岸壁に)つけられなくなったり、円滑に荷下ろしができなくなったり、そういう問題が起こる。こういう漁港は高知県全体にありますので、『大きな揺れが来ると、こういったことが起こる』というのは理解しておく必要があります」

そこから北に5kmほどの赤崎漁港では、漁協の建物の壁や窓などが壊れていました。漁港で原教授らは、最初に「防潮堤の高さ」を測ります。

(高知大学 原忠 教授)

「2.4~2.5mぐらい」

今度は壊れた壁の高さを計測。

すると…

(高知大学 原忠 教授)

「あの(防潮堤の)高さが2m40cmぐらいなんですよ。で、これ痕跡がわからないですけど、壁が壊れているところが2m40cmぐらいですよね。ということは、おそらく津波はあの防潮堤を超えてきたということです」

「津波」が押し寄せていたのです。

「大津波警報」が発表された今回の地震。津波が陸上に押し寄せ「遡上」した高さは、新潟県上越市で5.8m、ここ赤崎漁港では東京大学地震研究所の調査で4.2mと判明しました。

防潮堤の内側の道路に散乱した漁具。津波は、住宅のすぐそばまで来ていました。

(高知大学 原忠 教授)

「これ、本当は連続して(防潮堤が)あるといいんです。ここ(隙間)に高潮時に板を入れるんです。ところが(地震)当日は板が無くて開いていたので、ここから津波の波が入ってきたんです」

地区に住む人が、当時の様子を語ってくれました。紙田美奈子(かみた・みなこ)さん。元日、家族や親戚、12人で集まっていた時、地震に襲われました。

(赤崎地区に住む 紙田美奈子さん)

「次の日に作る『おはぎ』を作ろうと思って、蒸し機に乗せて、その時に1回目の揺れが午後4時10分にダー!っと揺れたので『あっ!』って。すぐ火を止めて玄関にみんな出てきて、すぐ出ようとしたら『ちょっと待て!』って。2回目の揺れで瓦が全部落ちたんです。(地面が)瓦いっぱいになって危ないし、ちょっと(揺れが)収まった時に外まで全員で出たんです。何が何だかわからない間に『津波が来る!』って…」

近所のお年寄りも車に乗せ、全員で高台の集会所に避難したという紙田さん。幸い、家族や地区の住民にけがはありませんでしたが、地震で家の中が大きな被害を受けたため、現在は80km以上離れた避難先の金沢市から毎日、片付けに来ています。

突然の地震でしたが、発生直後の紙田さんの行動は落ち着いていました。

(紙田美奈子さん)

「慌てず、瓦が落ちている最中に(外に)出るんじゃなくて、ちょっと(揺れが)落ち着いた時に、全員で『出ろ!』って、ここまで出たんです。私はそれがよかったなって」

その、インタビューの最中でした。

余震です。この時、志賀町は「震度4」を観測しました。

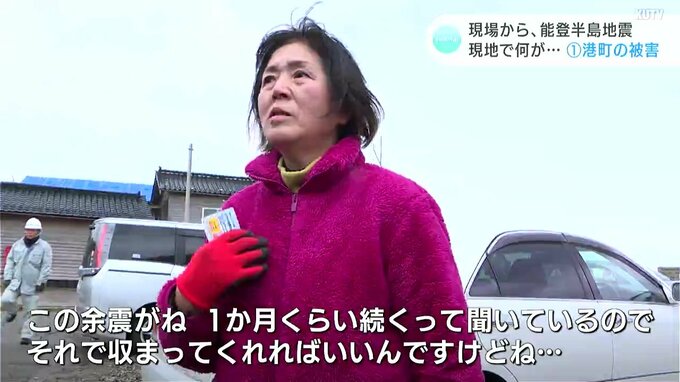

(紙田美奈子さん)

「余震が嫌なんですよ。震度4とか5とかがずっと続いていたので、これがもう…」

(京面記者)

「ずっとこんな余震が続く?」

(紙田美奈子さん)

「そう、きょうで(1月)26日?もう、ずっとなんですよ。やっぱり家の中にいても怖いんですよ。その時のことを思い出して、心臓が苦しくなるというか。この余震がね、1か月くらい続くって聞いているので、それで収まってくれればいいんですけどね…」

取材に応じていただいた紙田さんと5日に電話したんですが、毎日金沢から通う生活から、志賀町の自宅に1泊しながら片付け作業を始めたそうで少しずつ前を向いて歩み始めていました。

ただ、まだ水道が復旧しておらず、港の被害も大きいということで地域の経済・産業はとても再開できる状況ではなく、まだ時間がかかりそうです。

6日は、「住宅への被害」と、「被災から1カ月経った今、一番困るもの」についてお伝えします。