高知市の小学生の防災の取り組みです。一年間、南海トラフ地震について学んできた子どもたちが、その集大成として防災マップを作りました。実際に住み慣れたまちを歩き、思わぬ危険や防災設備を発見した子どもたち。防災が未来へとつながっていきます。

高知市の旭小学校です。元気よく出てきたのは、5年生の児童たち。手にはタブレットや…学校周辺の地図。

「防災植物と避難場所と、安全なところとかを見ます」

子どもたちが取り組んでいるのは、防災マップ作り。5年生は総合学習の時間に南海トラフ地震について学んできていて、1年間の最後の仕上げに防災マップを作ります。

学校がある高知市の旭地区は、住宅が密集しています。ところどころ狭い道もあり、災害時にどのような危険があるのか、防災用の設備がどこに備えられているのか、子どもたち自身が見つけて把握しておくことが大切です。

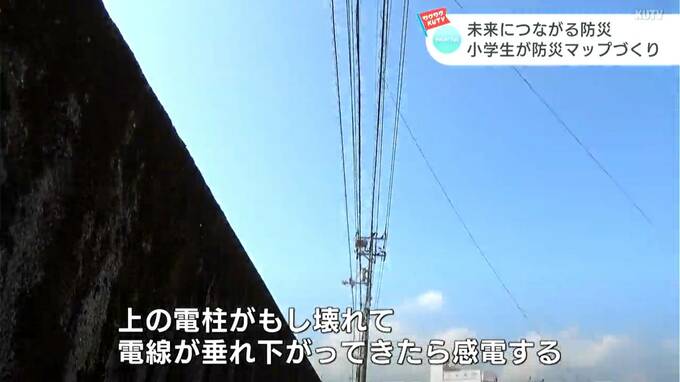

普段見慣れた場所ですが、歩いてみると、早速、こんな発見が。

「地震起きたら(電柱は)『バッターンでね』」

「上の電柱がもし壊れて、電線が垂れ下がってきたら感電する」

「ここは通らんほうがいい」

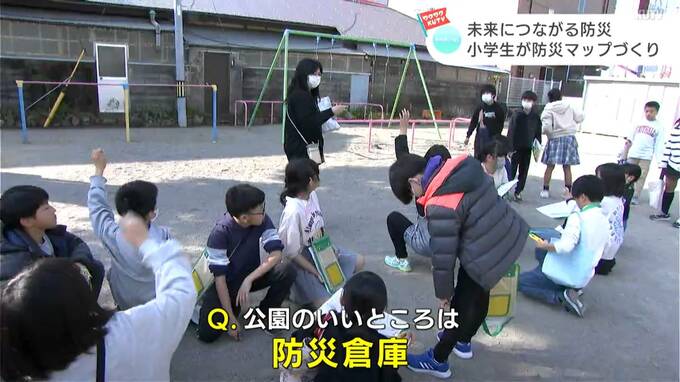

公園にやってきました。フェンスには「海抜6.7m」と書かれた看板が。タブレットで写真をパシャリ。

また、防災倉庫も設置されていました。

(Q.防災倉庫って何が入っている?)

「ビスケットとか非常食とか」

(Q.この公園のいいところはどこ?)

「防災倉庫」

「広い」

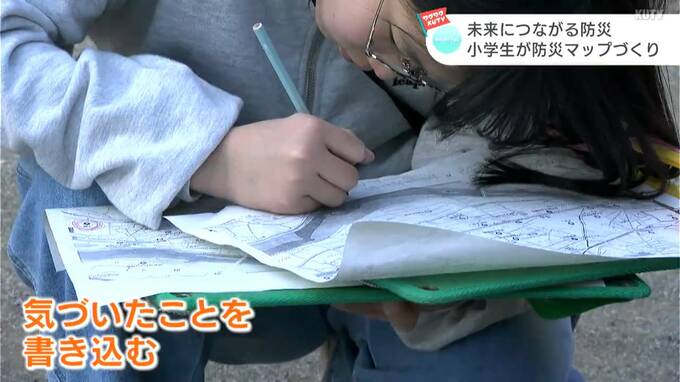

この後も、防火設備を見つけたり、緊急時のAEDの設置場所を見つけたり。危険な場所や防災スポットなど、気づいたことをどんどん地図に書き込んでいく子どもたち。

「(災害は)いつ来るか分からない。だからいま来たら何もできていないので怖い」

これらとは別に、もう一つ、探しているものがあったんです。

「防災植物あった?」

「ミツバとカタバミ」

「すごい、よく覚えちょったね」

「防災植物」です。防災植物とは、災害時に安全に食べられる野草のこと。例えば、避難生活で予想される栄養の偏りを補うこともでき、どのような防災植物がどこに自生しているかを知ることで、助かった命をつなごうという狙いです。

自分たちが住むまちの様々な危険と防災施設を調べた子どもたち。

「ブロック塀とか密集している場所があったから、そこが危険だなと思って、危ない場所をチェックしたり、ここは大丈夫やなってところを把握しちょったら、大丈夫と思います」

「いろいろなものを備えて、いつでも南海トラフが来た時に備えて万全でいたい」

3月18日。5年生が一年間学んできたことを一つ下の4年生に発表しました。

校外学習で見つけたことは、大きな防災マップにまとめました。

「道が全体的に狭いので、地震が起きたときにブロック塀やフェンスが倒れてくるしれません。日ごろから通学路を気を付けて歩きたいと思いました」

「ツバキやカキドオシが生えていました。ツバキはてんぷらにするとおいしいそうです。カキドオシは薬草で糖尿病に効くそうです」

危険な箇所の写真や防災設備の使い方なども、書き込みました。

自分たちで作った、自分たちの街の防災マップ。地域の命を守りたいという思いは、下級生にも引き継がれたようです。

(4年生)

「いろいろな場所に防災の用品があることがよくわかった」

「家族や近くの人と話し合ったりしてできることをしていけたら」

(5年生)

「地震のことがよくわかってくれて(南海トラフ地震が)来た時にいかしてほしいなと思った」

「地震はいつくるか本当にわからなくて、危険なことがいっぱいあるので、日ごろから地震が起こったらどんなになるとか対策とかもしてほしいです」

南海トラフ地震が来ると、街の光景は大きく変わってしまうかもしれません。でも、「知っておくこと」で助かる命もあるはず。一年間の学びでそれに気づいた子どもたちは、きっと、地域の未来を救っていってくれるはずです。