からふるでは今週、つなぐ、つながると題して、南海トラフ地震への備えをシリーズで考えています。8日は「南海トラフ地震臨時情報」についてです。地震発生の可能性が相対的に高まっている場合に気象庁から出される情報ですが、理解が広がっていないのが現状です。いつ出てもおかしくないこの「臨時情報」に、わたしたちはどう対応すればいのでしょうか。

近い将来必ず起きるといわれる南海トラフ地震。南海トラフ沿いでは過去にも繰り返し大規模地震が起きています。1854年には、南海トラフの東側で起きた地震の32時間後に西側で。さらに1944年、東側で起きたおよそ2年後に、西側で地震が発生しました。

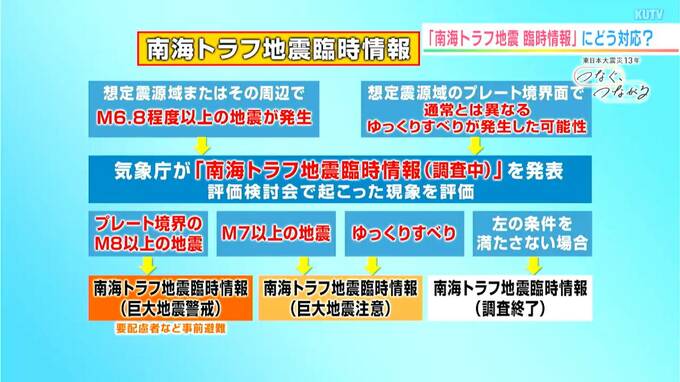

こうした過去の事例をもとに気象庁が2019年に開始したのが「南海トラフ地震臨時情報」です。想定震源域内で大規模地震や地殻変動など異常な現象が観測された場合に「調査中」と発表され、有識者が現象の評価を行います。その結果、想定震源域でマグニチュード8.0以上の地震が発生するいわゆる「半割れケース」の場合には「巨大地震警戒」が。マグニチュード7.0以上8.0未満の「一部割れ」や通常とは異なる「ゆっくりすべり」が観測された場合は「巨大地震注意」が発表されます。当てはまらない場合は「調査終了」となります。

いずれも、南海トラフ地震が起きる可能性が通常より高まっていることを知らせるものです。日常生活を維持しながら一週間程度、日ごろからの地震への備えを再確認することが求められています。

(リポート:村山まや)

「地震臨時情報の仕組みがスタートしてまもなく5年、まだ一度も発表されたことがないこの情報について、みなさんはどのくらい理解しているのでしょうか」

「臨時情報…臨時情報ってなんですか?聞いたことないですね、初めて聞きました」

「臨時情報?ちょっと聞いたことないですね。情報だけだと行動しないかもしれません」

「聞いたことないですね、何か備えようかなと考えます」

全国最大34メートルの津波被害が想定される黒潮町。これまで、地震の揺れや津波から命を守ることについての対策は進めてきましたが、臨時情報の対策はまだ十分とは言えません。

(京都大学防災研究所 矢守克也 教授)

「全国臨時情報に対する準備を非常に具体的なレベルで行っている自治体は全国見回してもないといってもいい状況」

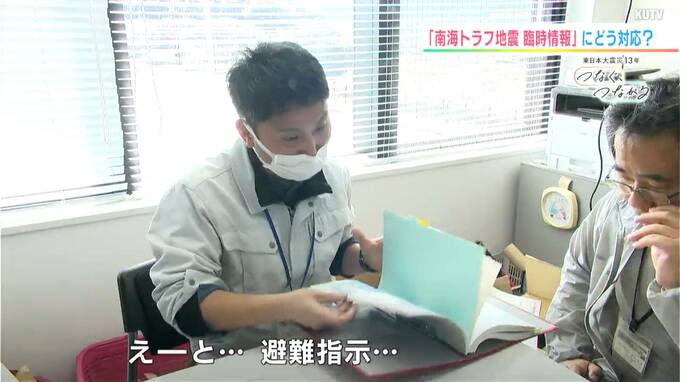

2024年1月、黒潮町では京都大学・防災研究所の矢守克也教授の呼びかけで、臨時情報が出た場合の対応をシミュレーションするワークショップが行われました。午前8時に静岡県でマグニチュード8.3の地震が発生。津波警報が出ているなか、2時間後に「臨時情報・警戒」が発表されたとの想定で、それぞれの課が対応を洗い出します。

「えーと、避難指示…災対本部…住民への周知は…」

(黒潮町情報防災課 村越淳 課長)

「それじゃない、避難情報の伝達マニュアル。いろんな警報が出た時に避難情報出すやん、その判断基準を記したマニュアルをまず…」

今回のポイントは、地震による直接の被害はないものの、起こる可能性が高まっている次の地震に備えつつ、社会経済活動は維持していかなくてはいけないという点です。難しい舵取りを迫られる中、どうしても判断に時間がかかってしまいます。

「巨大地震警戒が…いわゆる一番高い(レベル)」

(黒潮町情報防災課 村越淳 課長)

「バンバン(判断)していかなかったらすべてのことが後手に回ってしまう。だからあえて考える時間が少ない、発表までに」

およそ2時間後、対応を確認する場が設けられました。

(情報防災課 担当者)

「臨時情報の対応は第五配備ということで、通常業務再開のタイミングやどの人員が当たるのかを災害対策本部長とも確認しながら進めていきたいと考えています。地震に対する準備ということで全町民に地震が起こりやすくなっている状況ということもお知らせしながら、事前準備をもう一度チェックしてくださいという内容で放送をかけ周知したいと考えている」

対応策について、町の幹部から厳しい指摘が入ります。

(黒潮町 西村康浩 副町長)

「さっきから検討する、取り組む、考えるというけど要はきまってないということ?その場の状況にあわせてやるっていうこと?臨時情報は一週間、ある一定の基準は決めれるもんじゃないかと思うけど、決まってないということ?」

(担当者)

「そうですね…」

(黒潮町 西村康浩 副町長)

「たとえばどういう放送をかけるのかとか、内容は決まってる?」

(担当者)

「内容はその…そこまで詰められてない」

地震が起きる可能性が通常より高まっているとはいえ、実際に起きる確率は高くても10数回に1回程度とされています。なにも起こらなかったとしても、事前に備えておく必要があることが見えてきました。

(京都大学防災研究所 矢守克也 教授)

「シミュレーションにはなりますけれども、なるべく具体的な想定をしてみて、こんな状況でこんな形で臨時情報が出たらどうするのかなという想像力を、いい意味でたくましくして準備しておくべきと思います」

(黒潮町 松本敏郎 町長)

「それぞれの職場で私たちが実際やらなければならないこと、具体的なイメージとしてわかりましたので非常に良かったかなと思っています。あらゆる状況になっても住民の方が安心して暮らせる、対応できる町づくりをしていきたいと思います」

地震はいつ起きるかわかりません。しかし、さまざまなケースを想定し備えることが、命を守ることにつながります。