からふるでは今週、「つなぐ、つながる」と題して能登半島地震の被害から南海トラフ地震対策を見つめなおす特集を放送しています。7日のテーマは避難生活の長期化で懸念される「災害関連死」です。体調の悪化やストレスなどが原因となる「災害関連死」ですが、なぜ起こるのか、どんな人にリスクがあるのか、主な原因と、予防・対策などについて、災害医療に詳しい医師に聞きました。

地震や津波が直接の原因ではなく、避難生活などが原因で亡くなるいわゆる「災害関連死」。長引く避難生活の中、疲労による病気や事故、精神的ストレスなどが原因で亡くなることを言います。2016年の熊本地震では、直接死50人の4倍を超える218人が、災害関連死と認定されています。70歳以上の人が圧倒的に多いという災害関連死。主な要因は?

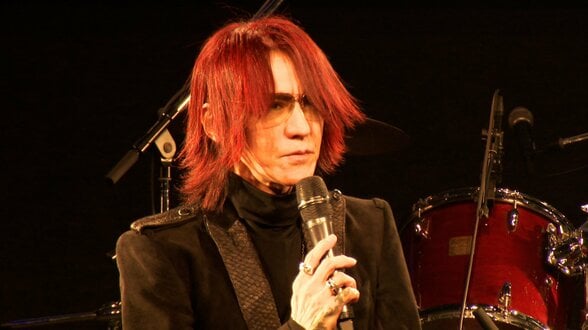

(近森病院 井原則之 医師)

「普段飲んでいる薬がなくなって、毎日飲むべき薬が飲めなくなった。例えば、糖尿病で、糖尿病の薬やインスリンなどの注射薬が使えなくなった。高血圧で血圧の薬が飲めなくなった。心臓の病気の薬が飲めなくなった。そういったことによる病気の悪化、これがまず一つ大きい」

「次に環境的な問題。自宅での生活から避難所での生活になる。避難所はだいたい最初は体育館。冷暖房がしっかりきいているわけではない。停電もある。暑い、寒いといった環境に置かれて、プライバシーがあるわけではない。かたい床の上に、毛布1枚敷いて寝るという状況になってしまう、そういった状況によって病気が悪化するという場合もある。ずっと座った状態でいると、足の静脈に血栓ができて、エコノミークラス症候群になって、その血栓が肺にとんで命に関わることが起きる、というのがある」

「それからもう一つは、疲労。復興作業で疲労する人もいれば、避難の移動で疲労して、それがケガにつながったり脳卒中や心臓の病気につながったりする」

能登半島地震では、近森病院の災害派遣医療チーム・DMATが被災地に派遣されました。現地で医療支援にあたった医師や看護師が目にしたのは、将来の高知の姿でした。

(近森病院 井原則之 医師)

「過疎化・高齢化が目立つ地域で地震が起きたということで、高知県と似たような状況。そういった中で高齢者が低体温で亡くなった、道路状況が悪くて避難もままならないし、そもそも近くの避難所に移動するのもままならない。そういったことが高知でも同じように起こりうる」

能登半島地震の石川県内での死者は241人。このうち15人が災害関連死ですが、井原医師は、その数は今後さらに増えると見込んでいます。(※3月1日時点)

(近森病院 井原則之 医師)

「もともと介助が必要だった人が例えば寝たきりになってしまう。衰弱する。そういったことが原因となって亡くなってはいるけれども災害関連死かどうかという検証がなされていない人がたくさんいる。間違いなく増えると思う」

災害関連死を防ぐためにやるべきこととは?

(近森病院 井原則之 医師)

「普段飲んでいる薬を何日か分でもいいので、普段持ち歩いているかばんに入れておく。そういったことをしてほしい。(避難所や車中泊生活の際)1時間に1回は歩く。足踏み運動をする」

避難所の環境を早期に改善することや、環境の変化によるストレスをゼロにすることは難しいと話す井原医師。避難者同士の協力・支え合いも大切だと考えています。

(近森病院 井原則之 医師)

「毛布を持ち出せる家があったらそこから持ってきてみんなで使う。倒壊していない家から食べ物を持ってきてみんなで分け合う。県民の中で助け合う気持ちが大切になる。例えば、余震が何度もあって怖い。日常生活が一変して不安。そういったものが改善できるとすれば、それは『助け合い』。みんなで集まって話すことで、少しでも体や心にかかるストレスが和らげられれば、それはきっと役に立つんじゃないかなと思う」

災害関連死には様々な要因がありますが、まずは、地震の際に数々の困難や問題に直面するんだという覚悟と、災害関連死に対する知識を持つことが大切です。

中でも持病のある人にとって、薬は非常に重要なものになってきます。しかし、持病の薬に関しては、災害のための「予備の薬」の処方が公式に認められていないため、できるだけはやく予備薬を持てるようにすることが課題だということです。

井原医師のインタビューにもありましたように、持病のある人は、普段から何日か分の薬を常に持っておくことが必要となります。

南海トラフ地震は、非常に広い範囲で被害が出るため、支援をすぐに受けられない可能性があります。地震の際は、助け合いと思いやりの心で県民が協力し合うことも、災害関連死から身を守るカギの一つとなりそうです。