能登半島地震で道路や海岸堤防の調査にあたった国土交通省の派遣隊がみた被災地です。場所によっては高知でも同じような被害が想定されるところもある中、私たちはどう備えておくべきなのでしょうか。

国土交通省の緊急災害対策派遣隊=TEC-FORCE。災害時、復興に向けた被災状況を調査するため、全国から集まります。元日の能登半島地震でも、土佐国道事務所、高知河川国道事務所から道路班・海岸班が派遣されました。

(高知河川国道事務所 吉田宏樹さん(道路班))

「能登半島の海岸線に位置している県道で、下ののり面が崩壊して大規模な道路損傷があった。石川県の輪島市と同様に高知県も海岸線沿いに位置している道路がある。道路損傷が大きくなった時に道路が寸断されてしまうので、復旧工法の検討が一番の課題だと考える」

特に、高規格道路が通っていない、県東部の室戸岬や県西部の足摺岬周辺では、揺れ、津波で道路が寸断された場合、う回路が無い場所もあります。

救助活動、物資の輸送などへの大きな影響は、高知でも想定されます。

(土佐国道事務所 石下増美さん(道路班))

「今回地震のあと、人と物が道路が寸断されて届かないということを聞いていると思う。(高知も)よく似たような状況の可能性が高いということを認識してほしい」

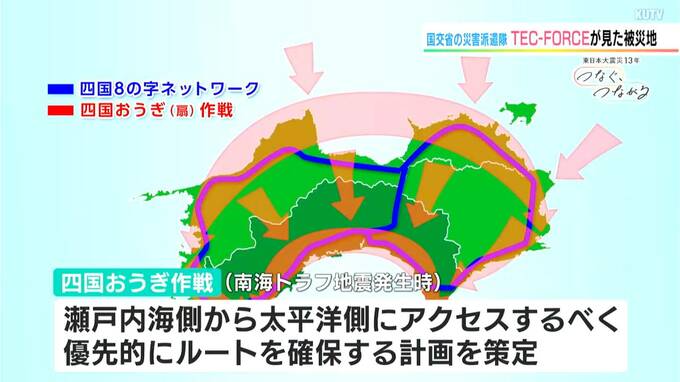

四国地方整備局では、「四国おうぎ作戦」として、南海トラフ地震発生時に瀬戸内側から太平洋側にアクセスするべく、優先的にルートを確保する計画を策定しています。ただ、高規格道路は未整備のところもあります。行政の支援が届くまで、自助・共助で乗り切ることも求められています。

(土佐国道事務所 石下増美さん(道路班))

「もし孤立した場合どのようにするかというのをまずは地域で話し合いをしておく。家族でも話し合っておくことが大切」

TEC-FORCEの海岸班は、珠洲市で堤防の津波被害を調査しました。

(高知河川国道事務所 江本樹生さん(海岸班))

「(印象に残っているのは)堤防が倒れている場所。作ってからかなりの期間たっていると思う。そんな簡単に壊れてしまうんだなと身に染みて感じた」

「破堤している場所もあったので、破堤がどれくらいの延長で根元から折れているのかなど、実際の堤防がどのような状況になっているかを確認してきた」

能登半島地震の被災地の堤防には古いところもあり、調査した海岸では7キロ中5キロほどが改修が必要な状態だったということです。

県内では東日本大震災以降、堤防を粘り強くするための工事や津波避難タワーの整備も一定進んでいます。全国でも先進的とされている高知の津波対策ですが、「揺れたら避難する」という意識は、引き続き持ち続けることが重要です。

(高知河川国道事務所 江本樹生さん(海岸班))

「(堤防で)守り切れると思わずに、地域の皆さんも避難の訓練などをしっかり行っていった方がいいと思った」