能登半島地震の発生から2月19日で50日です。今回の地震では、南海トラフ地震で想定されている被害も出ました。現地で調査した高知大学の原忠(はら・ただし)教授は、今回の被害を教訓に、自分たちが住む街の「災害リスク」を知る必要性を訴えています。

甚大な被害が発生した、元日の能登半島地震。現地で調査した高知大学の原忠教授は、自身の専門分野である「地盤」に関する被害が特に大きかったと話します。

(高知大学 原忠 教授)

「こちらの住宅は瓦が落ちていますけど、納屋の建物はそれほど被害がないんですよ。ここ(家の地盤)は多分『盛り土』なんですよ。こちら(家)が『盛り土』、あちら(納屋)が『地山』。『盛り土』のところで(揺れが)“増幅”して、地震動が大きくなったんです。それと、擁壁が倒れてしまったので、それがいつ倒れたかわからないが、倒れると余計、地震動が『卓越』してしまうんです」

高台に建つ家で津波の心配はなくても、「災害リスク」は“足元”に潜んでいました。

(高知大学 原忠 教授)

「『盛り土地盤』っていうのが、そういう被害を受けやすいところだというのがよくわかりますよね。同じような近隣のところでも…この家はなんともないでしょ?瓦も落ちていないでしょ?」

今回の地震では“ある被害”が特徴的でした。

(高知大学 原忠 教授)

「これ、液状化がけっこう程度がひどいですね」

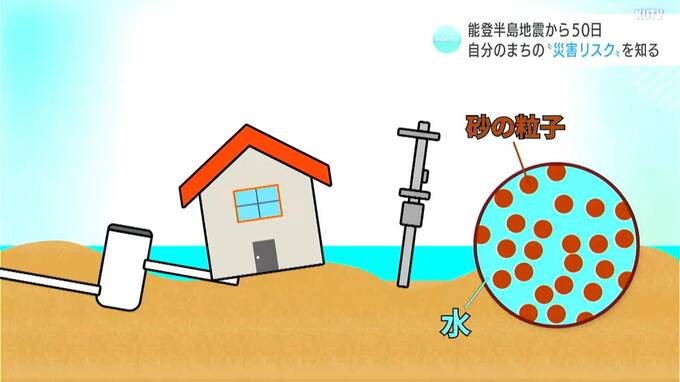

「液状化」です。地中では、砂の粒子が噛み合いその間を水が満たしている状態ですが、地震で揺れるとその噛み合いが崩れて砂の粒子と水が分離します。これが「液状化」で、地盤は液体のように柔らかくなり、砂や泥水が地表に噴き出してきます。

海沿い・川沿いの埋立地のほか、内陸部の造成地などでも条件を満たせば起こる可能性があり、今回の地震では震源から離れた場所でも広い範囲で「液状化」の深刻な被害が生じました。

(高知大学 原忠 教授)

「こういう漁港は高知県全体にあるので、『大きな揺れが来るとこういったことが起こる』ということは、理解する必要がありますね」

市街地の地区全体で液状化の被害を受けた所も。富山県氷見市に住む左尾恭一(さお・きょういち)さんの実家は、液状化で両親が住む家が“基礎ごと”傾きました。

(京面龍太郎アナウンサー)

「立っているとわかるんですが、家が斜めに傾いてしまっています。これだけ傾くと『ここでは暮らせない』と感じます」

(実家が液状化の被害 左尾恭一さん)

「ショックですね、本当に、一瞬でこの状態なので…」

(京面龍太郎アナウンサー)

「このあたりは『液状化が心配だ』とか、昔から言われていた?」

(実家が液状化の被害 左尾恭一さん)

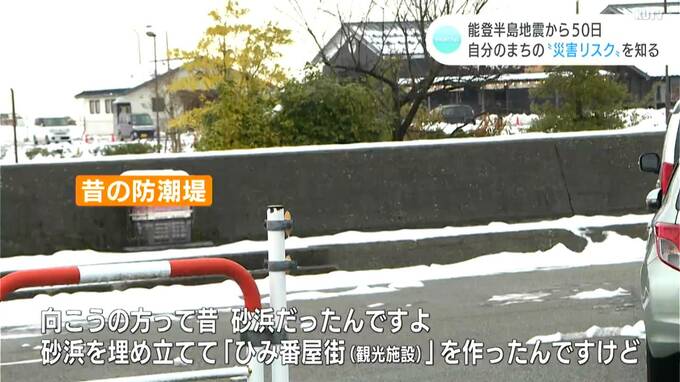

「言われていないんです。…で、(避難のため両親を)迎えに来た時に、液状化で土が出ているんですけど、向こうの方って昔、砂浜だったんですよ。砂浜を埋め立てて『ひみ番屋街(観光施設)』を作った感じなんですけど、昔の砂浜と一緒の砂が出てきているんで、もしかしたらここも昔は砂浜だったのかな、って…」

この地区では、多くの住宅が液状化で傾き、「応急危険度判定」で立ち入ることが危険な「赤色」の紙が貼られ、人が住めない状態になってしまいました。しかし、「り災証明書」のための被害認定で「全壊」ではなく「準半壊」と認定され公的な支援が受けられない。地震保険に入っていても「液状化」は対象外で見舞金しか出ない。…というケースが出てきています。

(実家が液状化の被害 左尾恭一さん)

「今の状態だと、解体するしか方法がないんじゃないかと思っている。25~26年前までここに住んでいて、最近は、ちょっと来てすぐ帰る、という感じだったが、こんなことになるなら、もうちょっとここで寝泊りしたほうが良かったかなって…」

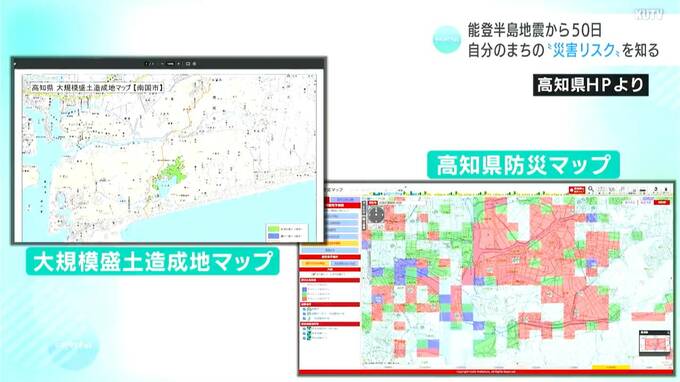

「盛り土の崩壊」と「液状化」は、南海トラフ地震発生の際に高知県内でも大きな被害が出ると想定されていて、県は、大規模な「盛り土」の造成地や液状化する可能性がある場所を地図にまとめてホームページで公開しています。

今回、現地調査を行った原教授は、私たち一人一人がこうした「災害リスク」を知り、事前の対策や被災後を想定した準備をすることが大切だと話します。

(高知大学 原忠 教授)

「『災害リスク』を知らないといけないと思います。災害を少しでも減らす、『減災』に持っていくためには、『リスクを知って、適切に、事前に行動を起こす』ことが極めて大事だということですね。地震災害は『総力戦』だと思うんですね。インフラに携わる方も然り、何より、住民が一人一人そういう意識を持って対応しないと、最後は自分に降りかかってしまう。こういった大きな被害を教訓にして、一つ一つ着実に対応することが、極めて重要なことだと思います」

今回、テレビ高知が現地で取材したものの中から改めてお伝えしました。

実家が液状化で傾いた富山県氷見市の左尾さんは、その後、実家は公費解体となり、左尾さんの家で両親と同居することになったということですが、「周りには『液状化で家が傾いても地震保険の対象外』という人が多く、今になって色々な問題が出てきている」と近況を教えていただきました。

このように被災者の方々は、大変な中でも「高知の人のためになるなら」と取材に応じていただいたので、その“声”を無駄にしないよう、自分たちが住む街の「リスク」を知り、「減災」につなげることが大切です。

なお、原教授らの調査団は、2月21日(水)に今回の現地調査の報告会を行います。