人口減少、物価高農業や水産業など取り巻く政策課題に対して県内の有権者はどう考えているのでしょうか?

9月1日時点の岩手県の人口は114万5676人。

前年同月比で1万8496人の減少となりました。

岩手県の人口は1950年代から2000年代前半まで140万人前後で推移してきましたが、2004年に140万人を切り、5月には115万人まで減少しました。

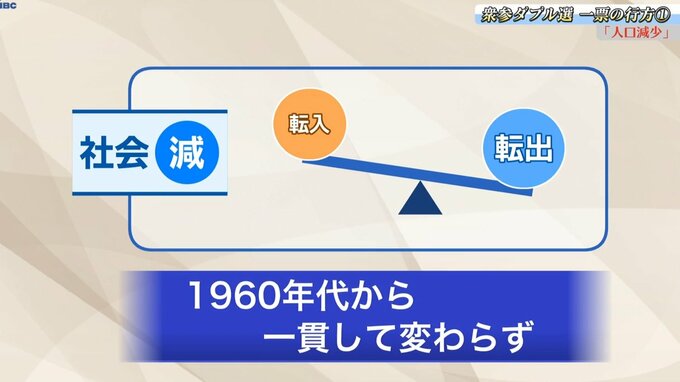

人口減少には、転入する人より転出する人が多いことによる社会減と、生まれる人の数より亡くなる人の数が多いことによる自然減の2つの要素があります。

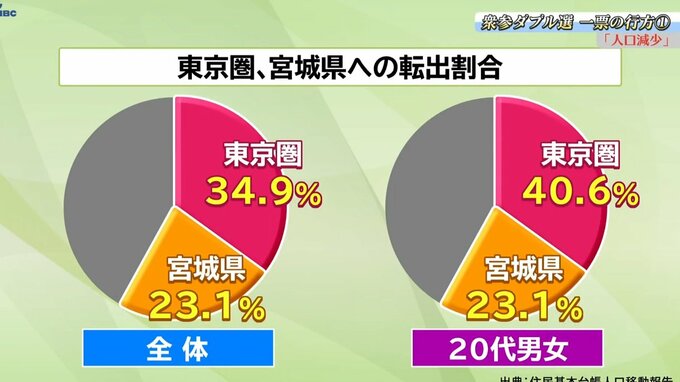

社会減につながる転出先としては東京都や神奈川県など1都3県の東京圏や宮城県の割合が高く、特に20代男女で高い傾向がみられます。

これは就職のタイミングで大都市に出る人が多いためと推測されます。

2020年に行われた国勢調査では、前回調査からの人口減少率が12.8%と県内の市町村で最も高かった釜石市。

1960年代には9万人を超えていた人口は2023年11月、ついに3万人を切りました。

有権者からは若者が流出する社会減への危機感が感じられました。

(有権者は)

「人口減少はこの通り人が歩かないです。最初にここに立てたのは10年前ですけど。それから比べたら、もう全然人がもう減ってますよね」

「母が介護の仕事をしてるんですけど、高齢者増えてるとなるとバランスというか、支える人の負担が増えて、高齢者どんどん増えてっていくと、終わりに向かっていっちゃうかなっていうのはありますね」

「釜石にも企業があって、若い人たちが、学校からすぐ向こうに行かないようにね。企業があればいいなとは思います」

岩手から都会に若者が流出する社会減は、高度成長期の1960年代から一貫して続いていますが、自然減はそうではありません。

県内の出生数と死亡数の差は1998年までは出生数の方が多く、自然増の状態だったのが1999年に戦後初めて自然減に転じました。

高齢化に伴い死亡数は増え続ける一方で、生涯結婚しない非婚化や結婚しても子どもを持たない人が増えたことなどにより出生数が減り続け、人口減少を進めています。