雪国を支える「消雪パイプ」

誕生から62年の消雪パイプは、今も雪国を支える「縁の下の力持ち」です。

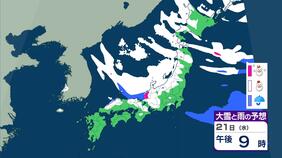

2022年の大雪で大規模な車の立ち往生が起きたことを受け、長岡国道事務所は国道への消雪パイプ増設を発表。さらに2023年には…

記者

「消雪パイプが活躍するのは冬だけではありません!1.4メートルほどの高さでは、最大で1.7℃、温度が下がるということです」

40℃に迫る記録的な暑さをしのごうと、長岡市が打ち出した『打ち水作戦』。消雪パイプを“打ち水”代わりに使い、何とか涼をとるという工夫も…

一方で地下水をくみ上げて活用する消雪パイプは、使いすぎると水が枯れたり地盤沈下につながったりする恐れがあります。長岡市では雪を検知する節水型のセンサーを取り付け、無駄遣いを防いでいるということです。

道路に消雪パイプが誕生した1961年より前にも、例えば日本通運長岡支店で駐車場の雪をとかすために地下水を使っていた…というように、新潟県内いろいろなところで消雪パイプの“芽”のようなものが生まれていたそうで、起源は諸説あるともいえそうです。

長岡市坂之上町の市道に刻まれた『消雪パイプ』の“はじめの一歩”。

62年前にこの道路で産声を上げた融雪装置は、今では“あるのが当たり前”と思われるまで、雪国には欠かせない存在となりました。

小さい頃、消雪パイプをたどりながら学校に通ったり、のぞき込んでいたら急に水圧が変わって水が噴き出し驚いたり…そんな経験をした人もいるかもしれません。

身近な存在となった消雪パイプには“地下水で道路の雪を消す”という当時のひらめきと、豪雪とともに生き雪国の未来を切り開こうと奮闘した情熱が込められています。