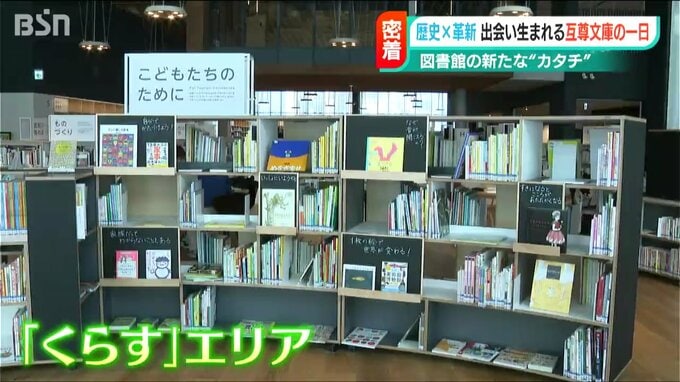

例えば「くらす」のエリアに設定されたコーナー。

丸濱さんは「『子どもたちのために』という大きなくくりがあるが、“子どもたちが読むための本”ではない。子どもたちのため、つまり『育児』だったり『出産』だったり、いろいろなテーマがあると思う。ここで過ごしていただいて、いろいろな本と出会ってほしいという思いで配置をしている」と話します。

大人も子どもも「年代を問わずに、思いもよらない本と出会ってほしい」。そんな思いで施された“並べ方の工夫”です。

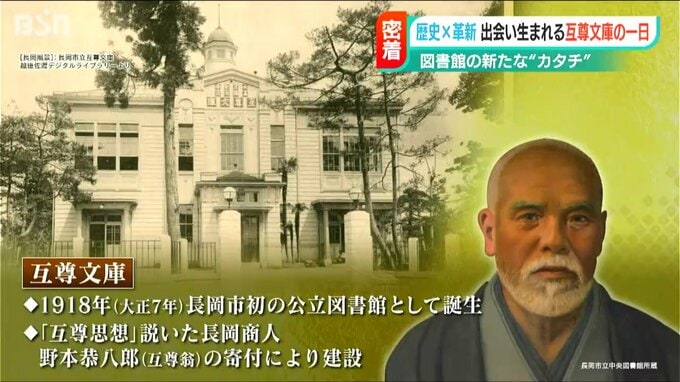

そんな互尊文庫は1918年=大正7年に、長岡市初の公立図書館として誕生しました。建設のために寄付をしたのが、互いに個性を認め合い、あらゆる人々が幸せに過ごせる世界を願って『互尊思想』を説いた長岡の商人、野本恭八郎。

“互尊翁”と呼ばれ、慕われた野本は「有難く、面白く、働く」こと、商工業の発展が市民の生活をよくすると考えていました。長岡空襲で一度は建物を失った互尊文庫ですが、戦後復活。その長い歴史とともに、今も市民から愛され続けています。

さて時刻は正午、ランチタイムです。

辺りからは図書館らしからぬ、なんだか美味しそうなにおいが漂ってきました。

実はこの互尊文庫、「わくわくする出会いと交流の場になれば」と、蓋つきの飲み物と軽食であれば飲食OK。さらに、“利用者同士の会話”や写真撮影も許されているのです。図書館としては斬新な取り組みです。

互尊文庫のフロアは3階だけではなく、5階にも。こちらの階には起業や創業などにも役に立つビジネスの本が並んでいます。本棚をじっくりと眺める一人の男性が…どんな本を探しているのでしょうか?