100年前の冷蔵庫には、今とどんな違いがあるか知っていますか?

私たちの暮らしに欠かせない、ミシンや電話などの身近な道具の歴史を探る展示が新潟県上越市で始まっています。

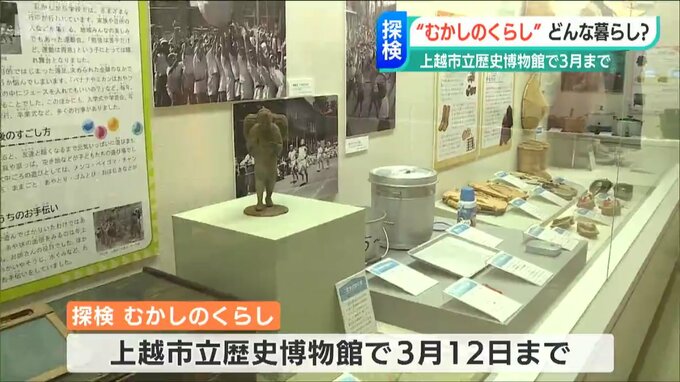

上越市立歴史博物館で開かれている『探検 むかしのくらし』展は、地元の小学生が昔の暮らしを学んでいることから、毎年開かれています。

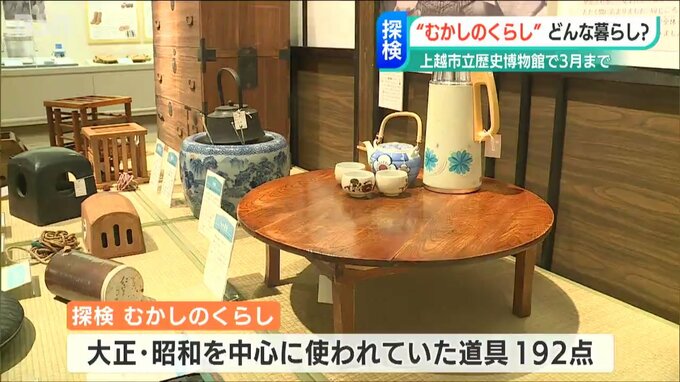

展示されているのは、大正から昭和にかけ日常生活で使われていた道具192点。

展示されているのは、大正から昭和にかけ日常生活で使われていた道具192点。

100年近く前に使われていた冷蔵庫では、上の段に大きな氷を入れ、下の段に食品を入れて保存していました。

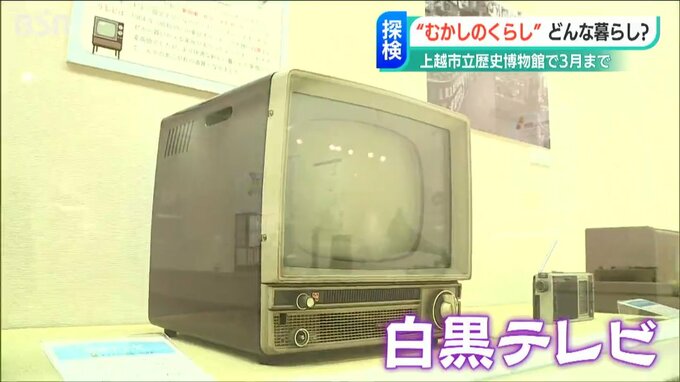

テレビも白黒。現在の薄型とは違い、箱のような形をしています。

布団をかけて使う“こたつ”も、木の枠で箱状に組まれた今とは異なる形です。1950年代に電気ごたつが登場するまでは、炭を使って温めていました。

【上越市立歴史博物館 花岡公貴統括学芸員】

「昔の道具だけではなく、ごく最近使っていた道具も一緒に並べてあります。時代の移り変わりを見ていただければいいなと思います」

大正から昭和にかけての暮らしの移り変わりを体感できるこの企画展『探検 むかしのくらし』は、上越市立歴史博物館で3月12日まで開かれます。