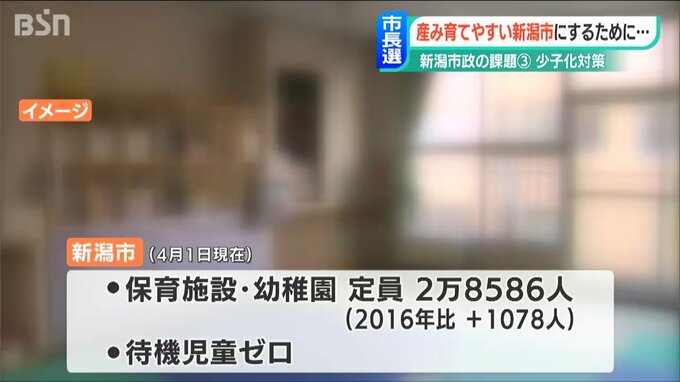

新潟市によりますと、保育施設・幼稚園の定員はここ6年でおよそ1000人増えていて、今年4月1日時点で市内には待機児童はいないとしています。

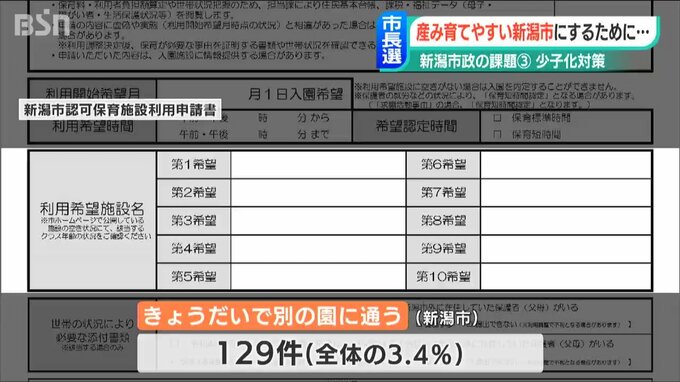

ただ新潟市は、認可保育施設の利用申請を受け付ける際に「第10希望まで」聞いており、2人以上の未就学児を保育施設に通わせている家庭のうち、きょうだいで別の園に通わせているケースが3.4%(129件)あるということです。

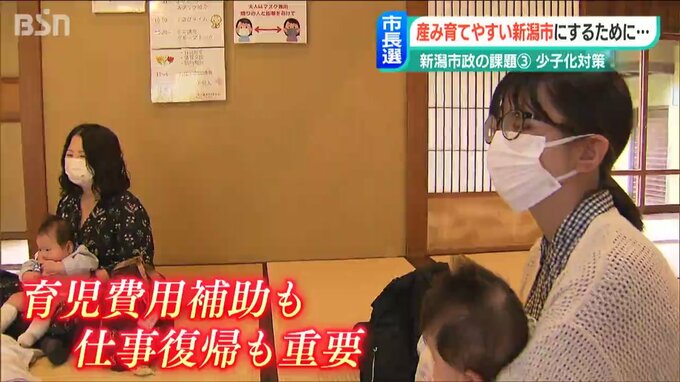

【0歳時の母親】

「預けるところも近いところで決まればいいんですけど…。遠かったりすると、預けるまでの時間とか、お迎えとかで負担になる部分があるのかなっていう不安がありますね」

「幼児保育とか一時預かりとか、保育園の送り迎えだけしてくれる人があるそうで、そういうものがもうちょっとみんなに知れると、働きやすいんじゃないかな」

また、預ける環境があっても、いざという時の職場の理解も必要です。

【0歳児の母親】「この子がもし体調が悪くなってしまった時に、保育園に迎えにいくとしたら私になるので、仕事を中断しないといけないというところが、まわりの理解が得られるのかどうか…」

行政からの子育て費用の補助はもちろんとして、母親にとっては経済的ゆとりをつくるための「仕事復帰」は重要です。

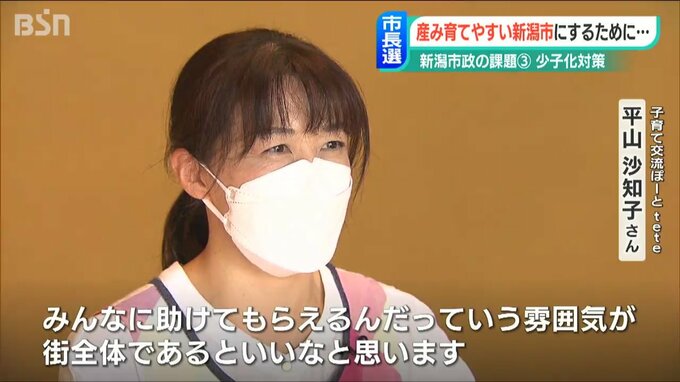

『tete』の平山さんは、仕事復帰は社会とのつながりを取り戻すことでもあり「培ってきたキャリアを生かしたいと考える母親は多い」と話します。

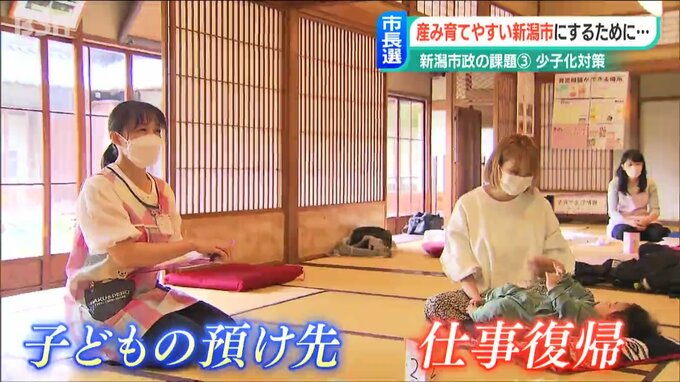

「子どもの預け先」のさらなる整備と、「仕事復帰への環境づくり」が少子化対策には欠かせないのです。

【子育て交流ぽーと tete 平山沙知子さん】「1人で育児をしなきゃいけないって思わせるような環境があると、出産や育児にブレーキがかかると思うんですよね。『みんなに助けてもらえるんだ』っていう雰囲気が、まち全体であるといいなと思います」

『保育施設の充実』とその先にある『仕事との両立』について、候補者はどう取り組むのでしょうか?