青森県の歴史を紹介するシリーズ・ふるさと歴史館。第59回は、水害の常襲地帯・大鰐町です。川沿いにある中心街で町民は水の恵みを受けながら暮らす一方で、半世紀前はくり返し起きる氾濫で水の脅威にさらされていました。

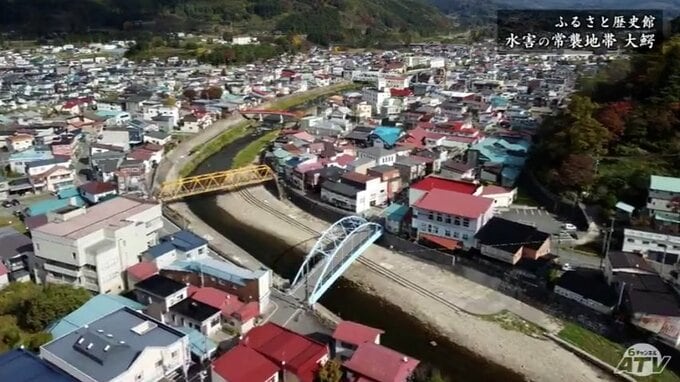

大きく蛇行しながら流れる平川(ひらかわ)

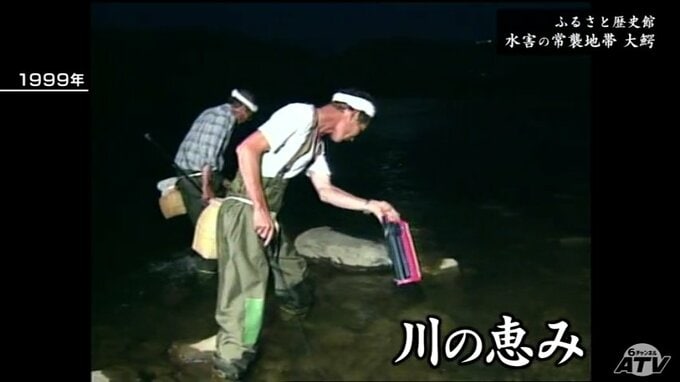

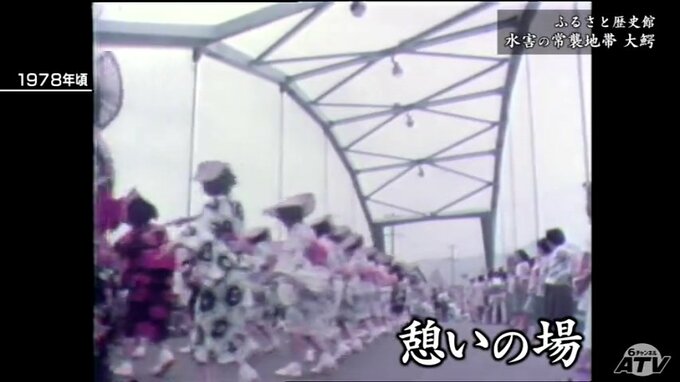

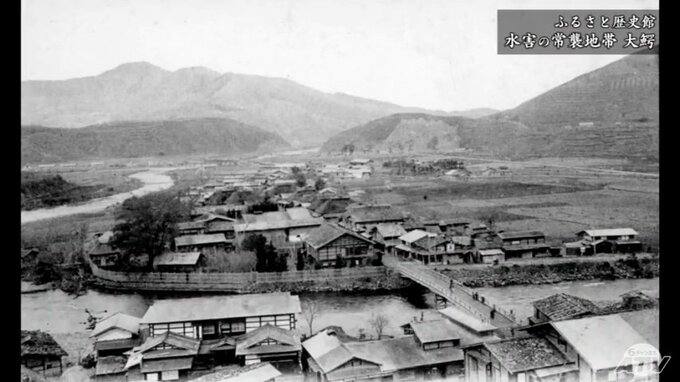

その川沿いに広がるのが大鰐町の中心街です。町民はかつて、日が沈むと水面(みなも)を灯りで照らして魚をとり、川の恵みを受けて暮らしていました。また、川のほとりは憩いの場にもなっていて、夏には流し踊りの会場となり地域は華やぎました。

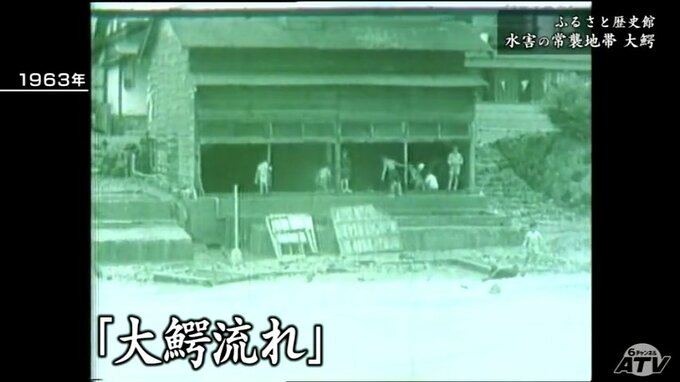

一方で、平川はひとたび大雨が降ると、暴れ川(あばれがわ)となる水害の常襲地帯。くり返される洪水を町民は、「大鰐流れ(おおわにながれ)」と呼び恐れました。

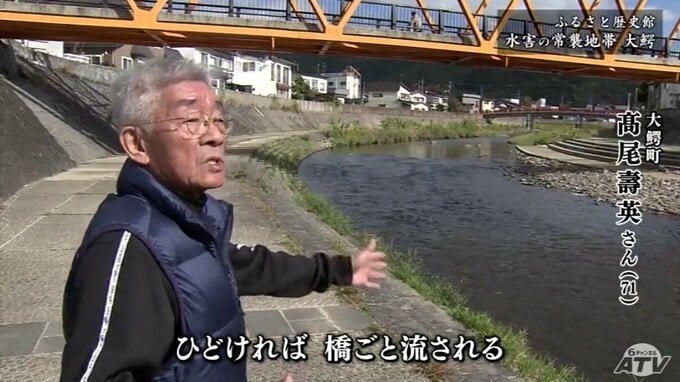

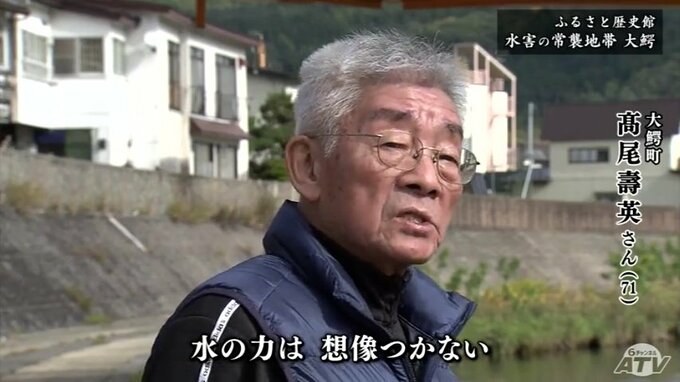

※高尾壽英さん(71)「このあたり水がまで来た」

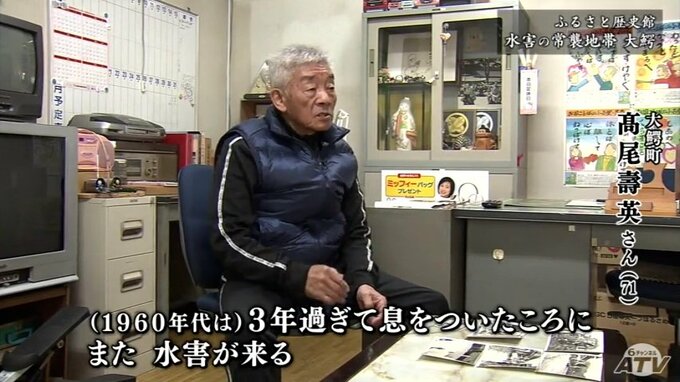

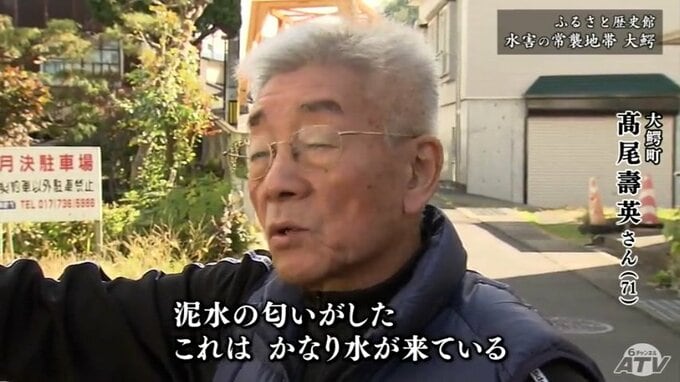

地元の高尾壽英(たかお・としひで)さんは、1960年代だけでも3年に一度、大鰐流れを目の当たりにしています。

※高尾壽英さん71歳「当時は貧乏した。3年過ぎてやれやれと息をついたころに、また水害が来る。また借金する」

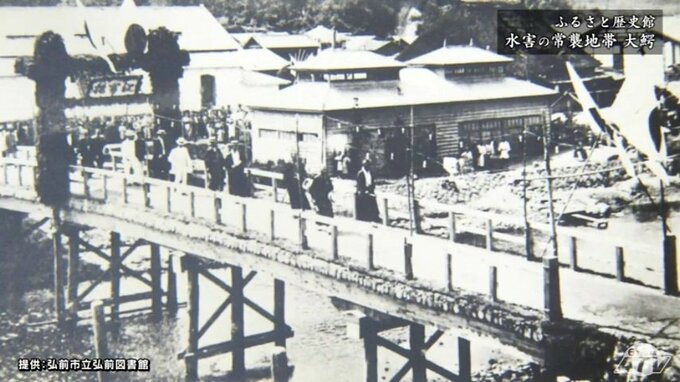

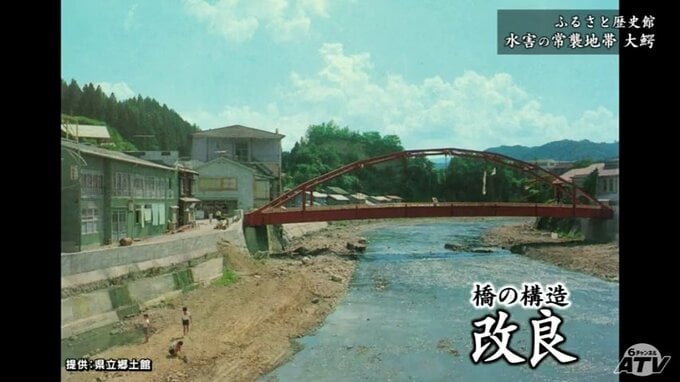

大鰐町は江戸時代から温泉が湧く川岸に旅館が建ち並び、青森県内有数の温泉街として発展してきました。行き交う人が増えたことで中心街の1キロあまりだけでも7つの橋がかけられ、風情溢れる眺めが広がりました。昭和初期に作られた民謡にも、当時の情景が描かれています。

死者20人を出した水地獄と呼ばれた大惨事

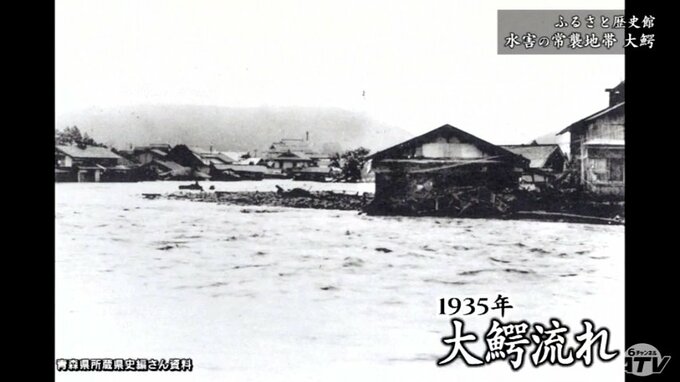

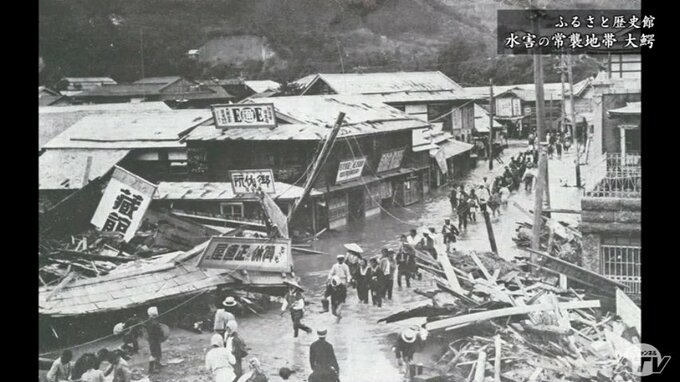

情緒豊かな川沿いの温泉街・大鰐町。その賑わいを奪ったのは1935年に起きた大鰐流れでした。豪雨で溢れ出した泥水が多くの住宅を押し流し死者は20人、当時の記録に水地獄と表現されるほどの大惨事となります。

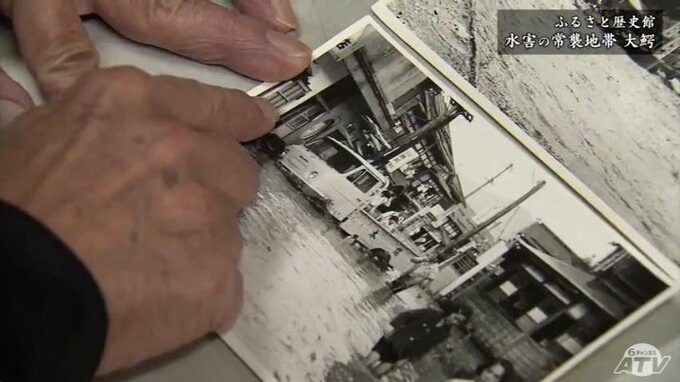

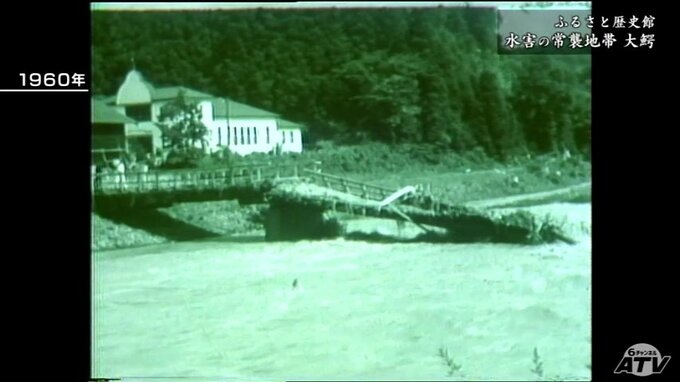

このあとも大鰐流れは1960年代に3回起き、高度経済成長に沸く町に甚大な被害をもたらしました。高尾さんは1960年、当時9歳で体験したことを忘れられないといいます。

※高尾壽英さん「(1960年は)この辺まで水が来た。泥水の匂いがした。これはかなり水が来ている。もう水が来てしまっていて2階にいた。避難できないから」

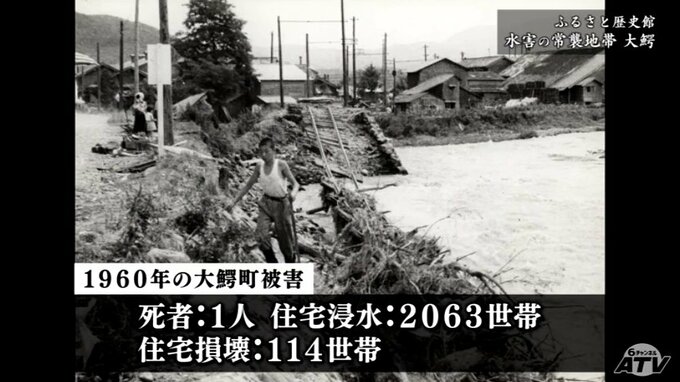

1960年は蛇行する川から中心街に水が流れ込み、駅前でも腰まで水に浸かるほど浸水しました。死者は1人、住宅の浸水は2063世帯で損壊は114世帯にのぼりました。

なぜ大鰐で洪水が相次いだのか?

当時は、堤防が整備されていない場所もあり対策は行き届いていませんでした。さらに、大きかったのは中心街の橋、その全てに橋脚があったことです。

※高尾壽英さん「大雨が降れば山から木が流れてくる。(橋脚に)丸太や長い木が引っかかれば、細かい木がいっぱい引っかかる。そこがダムのようになって、水が溢れる。ひどければ、橋ごと流される」

上流に橋脚を守るための杭を設置するなどの対策が講じられましたが、大きな効果はありませんでした。

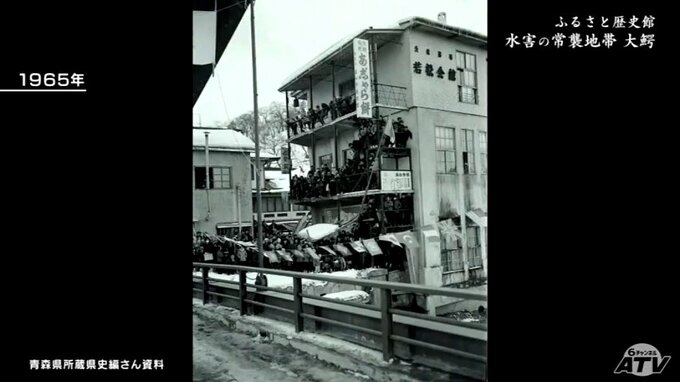

そこで、1965年に町民の大きな期待を受けて整備されたのが新たな橋です。水害の危険性が減るように橋脚がない構造が採用されていました。この対策は徹底して行われ、いまは中心街にある橋7つのうち5つは橋脚がありません。さらに、上流ではダムの建設も計画され、1976年に遠部ダム(とおべだむ)が、1995年に久吉ダム(ひさよしだむ)が完成。次第に大鰐流れは影をひそめていきました。

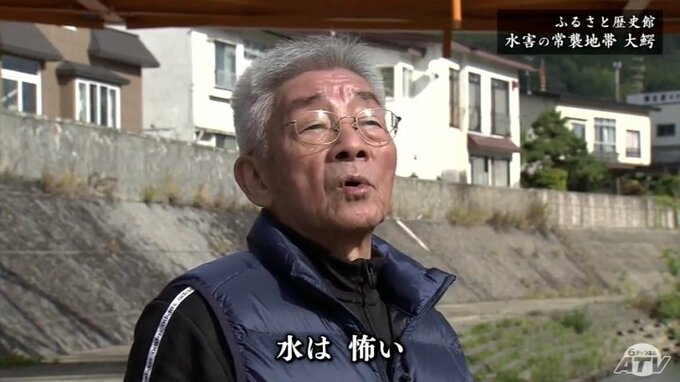

※高尾壽英さん「水の力は想像つかない。すごい力。堤防でも1か所崩れたら、そこから水が入って終わり。水は、怖い」

水害の常襲地帯・大鰐町。水の脅威を乗り越えるために様々な対策が講じられ、町民の暮らしを守る礎となっています。