【取材メモ】“相撲の神様”の歩んだ相撲道 その数奇な運命

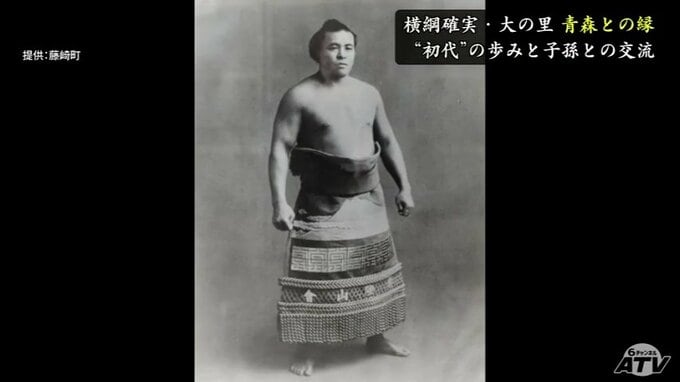

史上最速で横綱昇進を果たした石川県出身の「大の里」と青森県をつなぐ初代・「大ノ里」ですが、相撲史研究家の今靖行さんによりますと、初代は「朝の2時や3時に起きて四股を踏んで若手を待っていた」、その相撲に取り組む姿勢などから“相撲の神様”と呼ばれるようになったといいます。

初代・「大ノ里」は当時の相撲協会を脱退後、関西で新たな相撲協会を立ち上げましたが、日本国内では徐々に厳しい立場になり、興行を開くために大連や朝鮮半島にも赴きます。この当時、現地には日本人も多く「大ノ里」人気は高かったといいます。

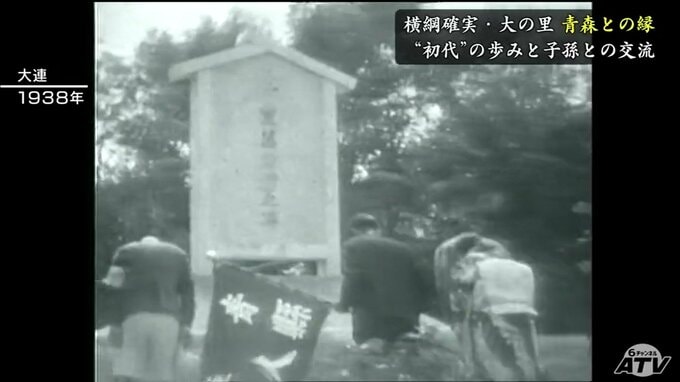

大連に石碑が建てられたことからも国内外から慕われていたことが分かります。“相撲の神様”の生きざまに触れた「大の里」の今後の活躍に期待です。

初代・「大ノ里」は大連市で死去。当時、大連市で病床にふした「大ノ里」の最期をみとったのが大連にいた旅館『喋々』の女将でした。大連での功績を称えて当時、大連に石碑が建てられたということです。