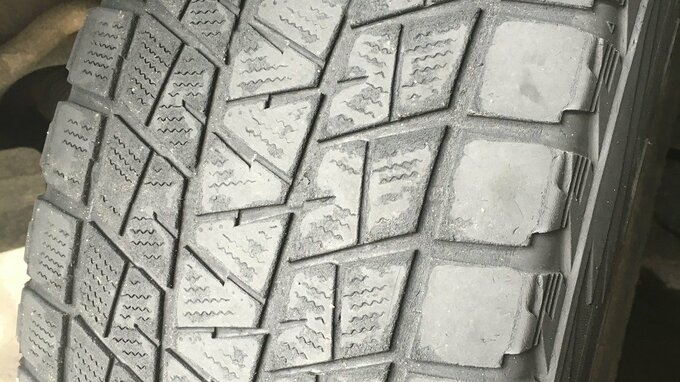

【硬くならないようにする運転・保管方法は?】

どうしてもゴムのため4~5年たつと硬くなってしまうのでなかなか難しいという。

また保管する場合は、水洗いで土や埃を十分に落とし乾燥。特別、洗剤などで洗う必要はありません。ゴムは紫外線が光が当たらない・直射日光が当たらない暗く・また風通しがよい場所で保管し、さらに上からタオルケットなどをかけておく等した方がよいです。

ホイール付きの場合は、すのこなどの上に平置き(横置き)したほうがタイヤに負担がかかりにくいです。縦置きだと、ホイールなどの重みでタイヤの接地面に圧力がかかり、トレッド面が変形してしまう可能性もあります。横置きであれば分散されるのでタイヤにも優しいです。

年数が経っていると色が変わっていたり、ヒビなども入っていたりするので交換シーズン前に確認が必要です。

【いつ買ったタイヤか忘れてしまった。確認するには?】

タイヤには製造された製造年数が記載されています。タイヤ側面にある4桁の数字を見るとわかるという。

「4118」だと上2桁が製造週、下2桁が製造した年を示しているので、2018年の41週(10月頃)に作られたとわかります。「4721」だと2021年の47週(11月末頃)ということ。

あまり距離を乗らないという方で、購入・使用から何シーズンも経過しているという場合は溝が残っていても、事前の確認、お店などで見てもらって必要なら交換していただくのが安全です。

【いざ交換したあとの慣らし運転は必要?】

・タイヤ自体の慣れ

小林店長いわく、新品のタイヤでもいきなり走ってもグリップが効くことは効くのですが、カタログ通りの100%の性能ではないため、200から300キロ走ってもらったほうがいいとのこと。慣らし走行することでタイヤの表面膜がとれて、本来のゴムのグリップを発揮できるようになるので店では降雪前の早期装着をおススメしています。

・ドライバー自身の慣れのためにも

また、JAF青森支部推進課事業係の渋谷輝明係長はタイヤの性能を引き出す以外にもドライバー自身が冬タイヤに慣れるために慣らし運転は重要になるといいます。

「冬タイヤの方が柔らかいゴムのため、交換後はハンドルさばきとかブレーキの効き具合、制動距離も変わってきます。夏帯とか比較的天候の良い季節のような感覚で運転すると危険ですので、まずはどのような挙動になるのかというのを、一旦確かめてから運転なさった方がいいと思います。少し早めに交換していただいて、本格的な冬が来る前に車の動きとか、自分の感覚とかもしっかり合うようにするためにも、まずは早めの交換っていうのが一番理想ですね」

【スタッドレスタイヤを長持ちさせるコツは?】

小林店長「適正な空気圧に調整する」

タイヤは自然に空気が抜けますので、交換時にしっかりと空気圧を確認して適正に調整することが必要。空気圧が少なすぎるとペチャンコになった状態になり、地面と接地するタイヤの両肩が空気圧不足で摩耗にも偏りが出る。逆に多めに入れてしまうとタイヤが張った状態になりすぎて、真ん中だけタイヤが減りやすくなる。空気を入れ過ぎても、少なすぎても接地面が減って効きが悪くなりますし、摩耗に偏りが出てしまう偏摩耗となりやすくなってしまう。車ごとに空気圧が決まっていて、運転席のドアを開けたところなどに記載されているので、それを守ってください。

あとは前輪後輪を入れ替えるローテーション。

タイヤは前輪と後輪でかかる負荷が異なるため、同じ位置でタイヤを使っていると減り具合に差が出たり、偏摩耗を起こしたりするので、前後のタイヤを入れ替えて交換します。

1シーズン3000キロ以上走る人だったら3000キロになったら、前後のタイヤを交換したりなど。また、中にはタイヤの回転方向が決まっているものもあるので、逆に組まないよう注意が必要です。最近ですとハイブリッド車などではフロントタイヤが減りやすい傾向もあり、しっかりとローテーションすることがタイヤを長持ちさせることにつながります。

【ちなみに夏場に冬タイヤを使う履きつぶしってどうなのでしょう?】

※JAF青森支部 渋谷係長「JAFとしては推奨はしていません」

理由は様々あるんですけれどもまず一つは、スタッドレスタイヤは夏タイヤに比べて夏場の性能というのは性能が落ちる傾向にあります。例えばブレーキ踏んだときの制動距離、加速していくときの駆動力、カーブを曲がっていくときの旋回能力とかも低下する傾向にあります。スタッドレスタイヤは低い温度で路面のグリップを求めるというような作りになっていますので逆に言うとですね、それだけ転がり抵抗が大きくなって、車の燃費に大きく左右します。

夏タイヤだと低燃費で走れているような時期もスタッドレスタイヤでずっと走ると、どんどんどんどん燃費も悪くなってしまう。その季節に合ったタイヤをきちんと装着して走るということが環境にも財布にも優しいということになります。

【冬タイヤがパンク、スペアタイヤが夏タイヤの場合はどうすれば?】

渋谷係長によると、基本は駆動輪にスタッドレスタイヤを左右そろえるというのが基本だという。

例えば前輪駆動のFF車であれば、前タイヤのいずれかがパンクした場合、通常ですとそこにスペアタイヤをつけがちですが、一旦後輪のスタッドレスタイヤを外して前に持ってきて、空いた後輪にスペアタイヤを装着する。では四駆は?となりますが、4輪駆動車でもベースがありまして、前側がベースになってる四輪駆動車と後輪がベースになっている四輪駆動車がありますので、基本その駆動のベースになってる車軸にスタッドレスタイヤを装着します。

ちなみにメーカーさんによっては、マニュアルにここに装着してくださいと示してありますので、それにのっとって作業するのがいいですね。ただ、あくまで応急措置ですので、無理をせずロードサービスを呼んでいただいたりするのが安全です。

【初冬・初雪シーズンは救援要請が2倍近くに】

渋谷係長によると、去年の初冬シーズン、JAF青森支部への救援要請は通常シーズンの2倍程度になったという。タイヤ交換の作業にまつわるトラブルから夏タイヤで山から自走して下りられなくなった例など様々あるというが、冬が近くなってきたら、まず週間天気予報などで今後どのように気温が冷えていくのかを確認。早めにスタッドレスタイヤへの交換、冬の準備を心掛けることが重要としています。

【冬季シーズンもしスタックしてしまったら…?】

もし雪道でスタック(雪にはまり立ち往生)したときの注意点や車に積んでいた方がいいものを渋谷係長に聞いてみると。

渋谷係長「新雪でスタックして動けないというような場合は、まずはゆっくり車を前後ろに少しずつゆっくり動かしてみる。急加速やアクセルを大きく踏み込むというようなことはせずに、優しく前後に車を動かすというのが一つ。あとは周りの雪を取り除く上で、スコップとかを常備・積んでおくのが賢明かと思います。

タイヤの周りの雪を一度取り除いて、慎重に前後に動かして、もし他の方の応援が求められるのであれば人力で前に押すなり、後ろに押すなり出来てくるかと思います。そしてその際は、押す人とドライバーの連絡を十分密にしないと大きな事故に繋がる可能性もありますので注意が必要です。またタイヤと雪の間にかませる脱出プレートなどを使用してゆっくり動かすという場合もあります」

【脱出プレートがない場合などはどうすれば?】

渋谷係長「フロアマットを使われる方とかがいますけども、JAFとしては推奨しておりません。なぜかというと、フロアマットなどを巻き込んでしまって駆動輪の損傷に繋がるというようなことがあります。あまり無理せずに、もう駄目だと判断して、ある程度のところで救援を要請していただいた方が、後から来る我々JAFのような専門業者にしてみれば作業もしやすいですし、脱出も比較的短時間で行えますので頑張りすぎないというのも一つです」

【立ち往生への備えは?】

渋谷係長「最近の傾向だと立ち往生、幹線道路の渋滞に巻き込まれて何時間も動けないといったケースもあり、過去には命を落とされた方もいらっしゃいます。立ち往生に巻き込まれた際にエンジンを切ったときの暖の取り方、毛布や使い捨てカイロといった防寒品を常備することをお声がけしています。長時間エンジンをかけっぱなしすると、どうしても一酸化炭素が車内に充満して命を落としたりとかもしますので、寒いのはよくわかるんですが、エンジンを切る、窓を開けて喚起に注意するといったことをお声がけしています」

渋谷係長「そしてまず一番はスタッドレスタイヤに履き替えたからといって油断しないことです。万能ではないので。我々JAFでもスタッドレスタイヤに履き替えてロードサービス出動しますけれども、それでも事足りずにスタッドレスタイヤ+タイヤチェーンの装着というようなシーンも、1シーズンに何度か出てくる場合もあるので、スタッドレスタイヤだからということで安心しないというのが大事。

スタッドレスタイヤでも滑る時は滑る、スタックするときはスタックしてしまう、それは四輪駆動車でも同じです。四駆だからどこでも走れるじゃなくて、悪天候や雪道では、しっかりと慎重に状況見極めて運転していただければと思います」

初冬期から厳冬期まで雪道を安全に走るには、スタッドレスタイヤの準備から、スタック・立ち往生に対応する防寒品や装備まで、もしもの備えが大切です。