サケ激減の理由は?

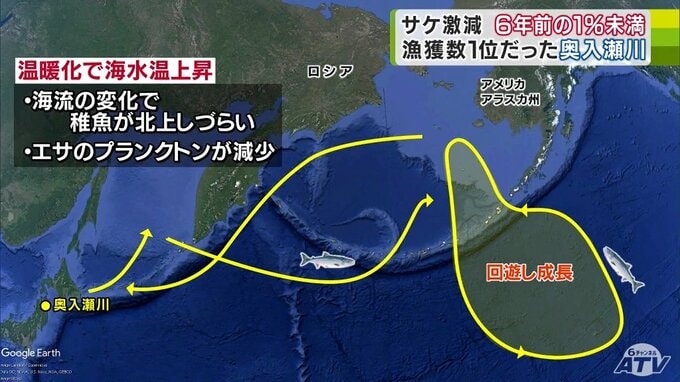

組合は、奥入瀬川の河口から約5kmの場所でサケを獲り、卵をふ化させて稚魚を放流しています。北上したサケは北太平洋で3年~5年ほどかけて育ったあと、再び奥入瀬川へ戻ってきます。ただ、近年は温暖化により海水の温度が上昇。海流が変化し、稚魚が北上しづらくなったうえ、エサとなるプランクトンが減少しているとされています。

このため、いまは月に1回、国の水産資源研究所の職員が漁協を訪れ、近年の海流の変化を踏まえた稚魚の育て方などを指導しています。

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所 さけます部門

大本謙一 主幹

「速い海流が入ってきて、稚魚が北上できない状況になっていて、いままで放流していたサイズでは北の海まで到達できない状況。ふ化場の技術としては(体力がある)大きな稚魚を育てて放流することが重要になっています」

漁協は、体力がある稚魚を育てるために初の取り組みとして、2024年は特殊な栄養剤を与えることにしました。さらに、これまで5cmの大きさの稚魚を放流していましたが、2024年は6cm以上にまで育てることにしました。ただ、こうした対策は、そもそもサケが獲れて採卵できなければ講じることはできません。