能登半島地震の被災地で子どもが置かれている現状はどうなっているのでしょうか。石川県に入り「子どもの支援」という観点で調査した専門家に現状や課題を聞きました。

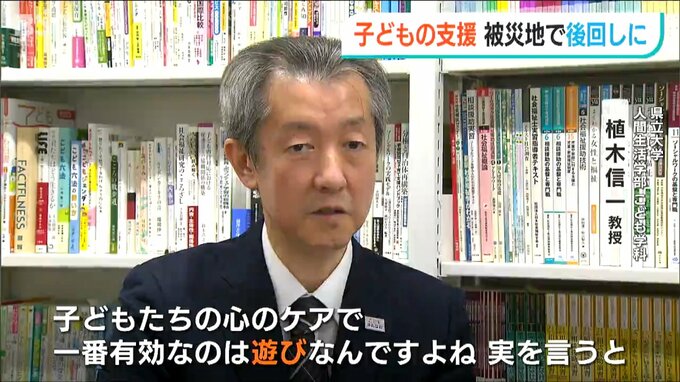

【新潟県立大学 人間生活学部こども学科 植木信一 教授】】「子ども支援がどうしても後回しになってしまいがちだということが分かりました」

学童保育などに詳しい新潟県立大学の植木信一教授です

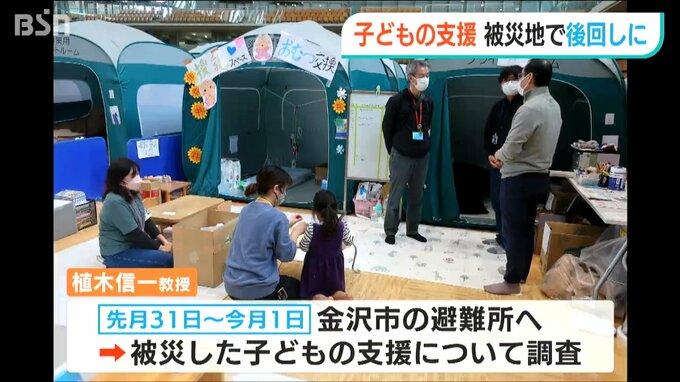

1月31日からの2日間、金沢市の避難所を訪れ、被災した子どもの支援について調査しました。支援が足りていない現状が見えてきたそうです。

【新潟県立大学 人間生活学部こども学科 植木信一 教授】「子どもたちは保護者と一緒に避難をするわけですから、第三者から見れば『親がいるんだから良いでしょ』と映るんでしょうね」

他の避難者への配慮を理由に県や施設の管理者などからキッズスペースの縮小や移動を何度も求められたという話も聞きました。

【新潟県立大学 人間生活学部こども学科 植木信一 教授】「保護者も被災者、子どもも被災者ということになると、保護者もストレスが溜まります」

植木教授は、保護者の心のケアのためにも子どもの居場所を作る必要だと考えます。

去年12月、こども家庭庁は、災害時の心の回復という観点から、子どもの居場所づくりや遊びの機会が重要だとする指針を示しましたが、自治体が本格的に計画を作ろうという段階で元日の地震が起きました。植木教授によりますと、来年には各自治体で災害時の具体的な子ども支援の枠組みができるということです。

【新潟県立大学 人間生活学部こども学科 植木信一 教授】「子どもたちの心のケアで一番有効なのは遊びなんですよね。実をいうと、ですので遊びのプログラムを届けたいと思っています」

植木教授は今後も被災地へ出向き、遊びのノウハウを伝えていくということです。