ダイハツ認証不正の波紋 不適切行為 増加の温床は

ダイハツの不正を調べた第三者委員会は、不正行為の発生頻度が2014年以降高くなっていると報告している。

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト 中西孝樹氏:

30年以上にわたり自動車産業の調査に携わってきた中西孝樹氏は、2014年が不正の原因を解くキーワードだという。「ダイハツが、トヨタのカローラより小さな車を、開発、受託生産をして、トヨタのバッジをつけて売る、そういった受託生産ビジネスが急速に大きくなり始めたのが2014年。トヨタの車で非常に出来が良いと小さな車、アジアで売る車をダイハツと一元化し、ダイハツの能力を使って安く良いものを届けていこうと。ダイハツからしてみれば、企業がより大きく成長するチャンス。両社の思惑が一致した。ダイハツは100%子会社を受け入れて、トヨタのグループの中に完全に最適化された形になっている」

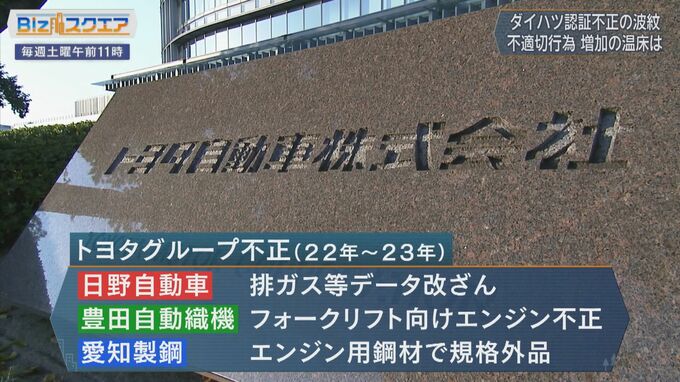

2022年からトヨタグループでは不正が相次いだ。中西氏は、ダイハツの抜本的な組織改善にトヨタの責任は大きいと指摘。「グループとしてのガバナンス、あるいはその監視の体制に問題があるのではないか、日野自動車は組織的に融合していない。豊田自動織機は親会社みたいな話。トヨタの目が行き届いてないところで、不正が起こっている。トヨタは非常に厳しい会社。結果をしっかりと問うが、結果を問うだけでなくプロセス全体を見ていかなければならない。トヨタの(グループ全体への)ガバナンス。ここが再発防止策以上に重要な出口。

ダイハツ認証不正の波紋 不適切行為 増加の温床は

国交省が型式指定の取り消し手続きを始めた車種はダイハツのグランマックス、トヨタのタウンエース、マツダのボンゴの3車種で、去年の国内の販売台数はおよそ7000台となっている。

――5車種については、一応、安全性が確認され解除されたが、いますぐ生産が再開できるということでもない?

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

今回の174件。検査の手順をルール違反した問題と、安全性に関わる問題だという2種類があって、前者の数の方が多いと聞いている。手順が違っていたということならば正規の手順をちゃんと踏んで、検査をして解除されていくと思いますが、同時にまた悪質なものもあったと。それは型式指定の取り消しと、これからきっちり仕分けがされていくと思う。

――下請けの方々にとっては、不安が募りますよね。

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

ディーラーもあるし、お客さんもいるし、取引をしている納入業者もいるという中で、地域経済の裾野が広い。出荷停止解除後に、いかに生産再開されていくかによって相当影響が違ってくると思う。まずはセーフティネットをちゃんと備える。経産省も、セーフティネットの強化したものを発表しているので、保証措置も特例的に手厚くするということになっている。そういう配慮が必要だと思います。

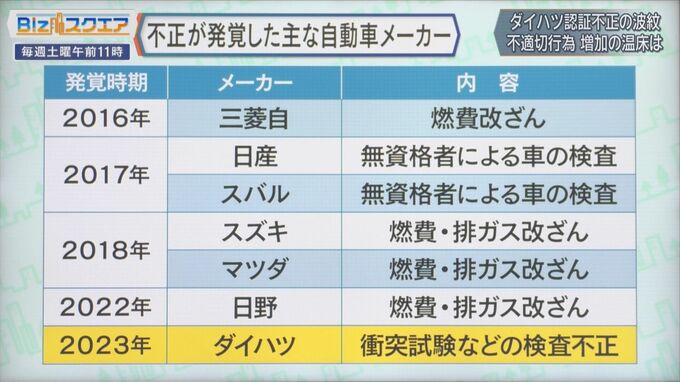

過去をさかのぼると、三菱自動車の「燃費改ざん」、日産自動車とスバルでは「無資格者による完成車の検査」、スズキ、マツダ、日野自動車の燃費・排ガスのデータ改ざんなど、各社で不正が相次いでいる。

――なぜこうした不正が、日本の自動車メーカー、製造業で相次いで起きるのか

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

不正発生の原因というのは各社各様。十把一絡げに議論するのは危険だとは思う。日野・ダイハツは、トヨタというパフォーマンスの高い企業が親会社になったときに、同じような空気感が求められ、第三者委員会の報告書にも「極度のプレッシャー」という従業員の声が上がってきているのは事実。期待感に対するプレッシャーに対して、どうやってマネージしていくかという、新たな手法が必要になってくると思う。もうひとつ大事だと思うのは、戦後、1960年代から品質管理で走ってきて、成功体験をずっと持っている。ところが、こういうこと(不正)は、老舗産業で起こっている。新興企業では起こらない。老舗産業で成功体験をしていくと、現場では「ここまでだったら大丈夫かな」ということが起こりがち。「失敗の法則」というのはあると思う。そこに目を行かせなくてはいけない時期に来ていて、かつてのように、品質管理で邁進していったという時代はもう終わった。経営者がどういうふうな向き合い方をするかという別の観点が必要だと思います。

――現場任せで、うまくいかなくなってくる部分が出てきている。

明星大学経営学部 細川昌彦教授:

日本企業だけでなく、ドイツの老舗企業でも不正問題は起こっている。そういうところの対応が必要かなと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 1月20日放送より)