能登半島地震で津波が押し寄せた新潟県 上越市では、地震発生直後に直江津港の潮位がおよそ1.3メートル上昇していたことが分かりました。新潟県は推定されている津波の高さと矛盾はないとみています。

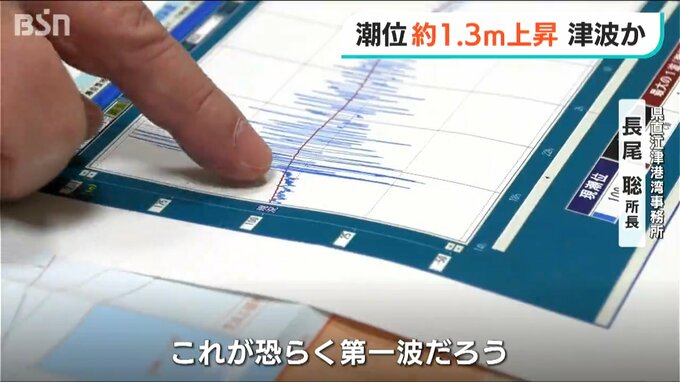

上越地域振興局 直江津港湾事務所 長尾聡 所長

「津波が来る前を見ると、ほぼこの赤い線。若干低いぐらいで。計算だと、この水位になるはずなのに、ちょこちょこ来たやつが…これが恐らく第一波だろう」

この潮位の変化を観測したのは、新潟県上越市の直江津港に設置されている県の検潮所です。潮位とは潮の満ち引きによって基準の海面の高さからどう変化したかを見るものです。

上越市の関川河口では1日午後4時35分ごろ津波が到達。

そのおよそ8分後、直江津港内では潮位がおよそ1.3メートル上昇したということです。

直江津港湾事務所 白銀智史 主任

「水面が目の前の海と連動しています。海の潮位が上がると、こちらの水面も上がってくると浮きが長さを計っていて、その長さを計測することで、潮位の変動を計測している」

検潮所の井戸にある浮きは海面と連動していて、海面が上昇したり下がったりすると浮きがそれに合わせて動きます。

潮位の上昇は津波の高さそのものを表すわけではありません。

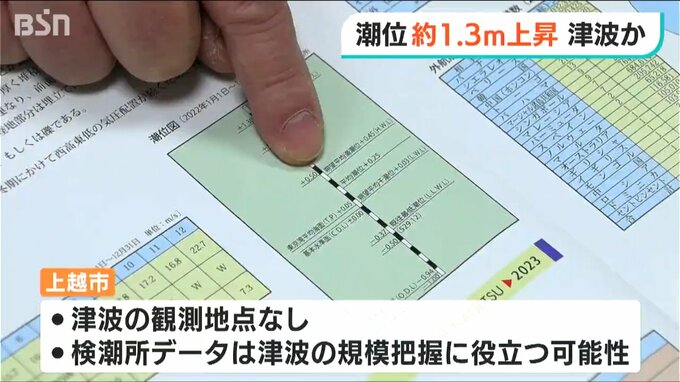

しかし上越市には津波の観測地点がないため、県は津波の正確な大きさを把握するために、このデータが役立つ可能性があるとみています。

上越地域振興局 直江津港湾事務所 長尾聡 所長

「港内で(潮位は)1m30cmなので、浜の方で長岡技術大学などの調査チームが津波高約2mと言っているものと矛盾しないのではないかなと考えている」

今回の潮位の上昇で湾内で船舶などを含めて被害はありませんでしたが、県は今後、湾内で起きた現象を詳しく調べていくとしています。