水や電気が使えない場合のシミュレーションを

ホラン千秋キャスター:

実際に起きてみないと「これが足りないのか」「これが必要なのか」とわからないところがあるので、例えば、お休みの日に「今日は水が使えないとしたら」「電気が使えないとしたら」というものをシミュレーションしてメモしておくということも結構重要になりますよね。

萩谷麻衣子 弁護士:

日頃の訓練も大事ですよね。「自分は大丈夫じゃないか」ってどっかで思うところは私もあるんですけど、「自分はダメだな」と思って備えなきゃいけないですよね。

井上貴博キャスター:

今回、被災地でホテルの受付の方が「自治体のアプリにすごく救われた」と話していて、確かに発災直後はデマも含めて情報が氾濫して、正しい情報が何かわからない。自治体のアプリだと正しい情報はわかり、避難経路マップが効率的に入手できる。

調べてみたら、九州は台風被害が多いので、九州は自治体のアプリをインストールしてる方の割合が高いんです。なので今のうちに、住んでいる地域の自治体のアプリを一つ入れておくっていうのは、心の面でも少し頼れるなというのは思います。

萩谷弁護士:

それが見られるようにバッテリーも用意しておかなきゃいけないですね。

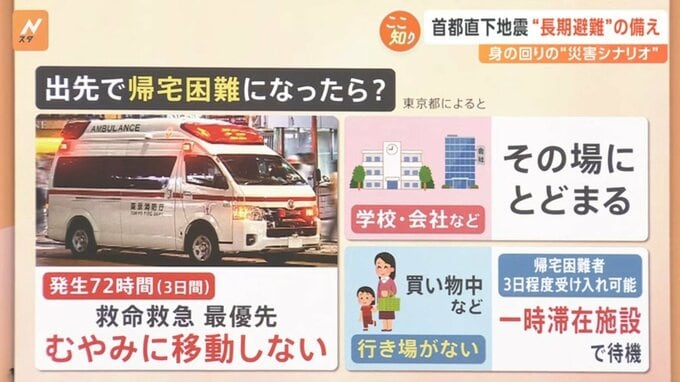

出先で帰宅困難になった場合はどうすれば…

南波キャスター:

首都直下地震のときの大きな課題になる帰宅困難者ですが、東京都内だけで約453万人が想定されています。東日本大震災のときは首都圏で500万人を超えていました。

では、出先で帰宅困難になった場合はどうすればいいのか。

▼発生から72時間(3日間)は救命救急が最優先で、むやみに移動しないということが一つ鉄則になります。道路が混雑してしまう、あるいは道に人があふれるということを避けましょう。そして、▼学校・会社にいる方はその場にとどまってください。そして、▼買い物中など行き場がない方は、帰宅困難者を3日程度受け入れ可能な一時滞在施設で待機してください。

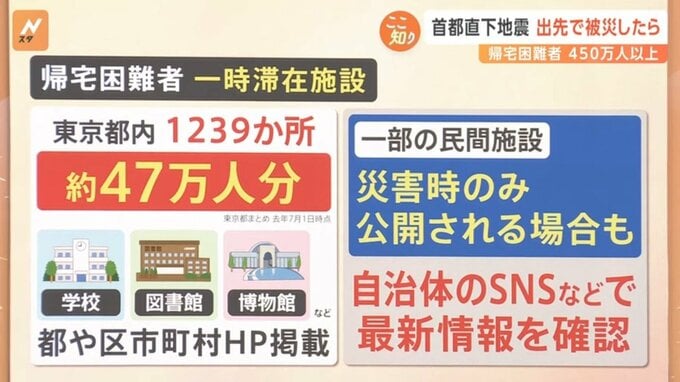

一時滞在施設は現在、東京都内に1239か所、約47万人分が準備されています。ですが、想定では66万人の帰宅困難者が出ることが想定されるので、これだけでは足りません。

都や区市町村がホームページに掲載していますが、一部の民間施設は災害時のみ公開される場合もあります。通信が使えない場合もありますので、勤務先や通学先周辺の一時滞在施設を調べておくのも重要かもしれません。